担い手

関係機関とスクラムを組み

有機酪農に挑む

「津別町有機酪農研究会」

北海道大学大学院 農業研究科助教授 飯澤 理一郎

|

担い手 関係機関とスクラムを組み

北海道大学大学院 農業研究科 |

1.はじめに 「20世紀は科学の世紀、21世紀は環境の世紀」とよく言われる。20世紀、特にその後半、私たちは科学技術進歩の恩恵を実にふんだんに享受してきた。各種の家電製品や携帯電話しかり、自動車や航空機などの移動手段しかり、そしてあふれんばかりの食料しかりである。しかし、それは反面で環境負荷の限りない増大の過程でもあった。食料生産を担う農業とて例外ではない。化学肥料や化学農薬、そして高性能・大型機械の利用によって、単位面積・単位労働時間当たりの収穫量は大きく伸び、「苦汗労働」と言われた農業労働もすこぶる軽快になってきた(ただし、特に北海道ではすざましい勢いで規模拡大が進んだため、総労働時間はほとんど減少していないと言って良い)。しかし、それらが河川や地下水の汚染、CO2排出量の増大をはじめ、様々な環境問題を引き起こしてきたことも事実である。環境保全型農業や低投入・持続的農業などの必要性が叫ばれ、各地で減化学肥料・減化学農薬や有機農業への取り組みが活発化してくるのも当然の流れと言えよう。

|

山田牧場の「ゆう水」を利用した浄化システム |

山田牧場では、教育ファームの認証牧場として 消費者や子供たちと交流を図っている |

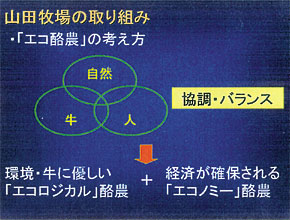

特に、「網走湖浄化対策事業」での「ゆう水」との出会いは運命的であった。「ゆう水」と出会って「自然とは何か」「山の木々は自然に育つのに、草地やデントコーンなどには化学肥料・農薬が必要なのか」などを考えるようになり、「有機農業、こだわり牛乳の生産に魅力を感じるようになった」と言う。そして、それらがのちに「エコ酪農」の考え方として結実していくのである(図1参照)。

図1 山田照夫さんの「エコ酪農」の考え方

資料:山田照夫「有機牛乳出荷に向けた取り組み」

(平成17年9月5日)より引用。

山田さんの思いに時も味方した。ほぼ時を同じくして、ある大手の乳業メーカーも有機牛乳に魅力を感じ、生産候補地を探していたのである。生産候補地になるためには、これまでの実績がなければならない。幸い、津別町は上記2つの事業でふん尿処理などの環境対策態勢が整い、また長年の乳質改善の取り組みも進み、乳検で常に乳質(体細胞数・細菌数)ランク上位に付けていた。両者の思惑が一致し、「有機生乳」生産は一気に現実化へ向けスタートを切ることになるのである。

津別町における有機生乳の生産は、平成12年4月、町内20戸の酪農家の参加の下、「津別町有機酪農研究会」が設立されたことに始まる。研究会会則第1条は「本会は、無農薬・無化学肥料にて生産された粗飼料およびポストハーベストフリー・非遺伝子組み換え飼料をもって乳牛を飼養、生乳を生産することが経済的また物理的に可能かを調査研究し、オーガニックミルクを生産することを最終目標とする」と言う。最終目標として有機牛乳の生産が明確に掲げられているのである。

研究会活動を円滑にするため、農協などの関係機関の協力を得ながら、年次計画と関係機関の役割分担を明確化した「オーガニックミルク生産基本活動計画書」を作成した。現地活動支援やポストハーベストフリー(PHF)・非遺伝子組み換え(GMF)コーンの供給などをJAと町、栽培法の情報提供と指導などを普及センター、乳牛の健康な飼養のための支援などをNOSAI、そして消費者ニーズなどの情報提供を乳業メーカーが担うという役割分担である(表2参照)。また、年次計画は以下の通りである。

1年目(平成12年度)モデルほ場でのサイレージ用トウモロコシの栽培実験。

2年目(平成13年度)各農家ほ場でのサイレージ用トウモロコシの栽培実験および一部農家での牧草の有機栽培試験。

3年目(平成14年度)可能な農家での全ほ場の無農薬・無化学肥料栽培への転換。

4年目(平成15年度)無農薬・無化学肥料栽培への転換2年目。

5年目(平成16年度)無農薬・無化学肥料栽培への転換3年目。

6年目(平成17年度)ほ場の有機認証獲得。有機生乳の生産開始。

平成17年4月から有機生乳の出荷が始まったから、全体として見ればほぼ計画通りに事は進展してきたと言って良い。

表2:「有機牛乳」生産に向けた役割分担

しかし、それが順風満帆であったかと言えば、決してそうではない。たい肥・尿・ようりんだけを用いて行った1年目のサイレージ用トウモロコシの栽培実験では、一部ほ場で慣行栽培とそん色ない収量を上げたものの、背丈が低く収量も低いほ場が多かったという。また、カルチベーターによる株間除草や除草タイミングの難しさなども課題として残された。2年目はたい肥・尿・ようりんに加え「スターター窒素」として鶏ふんも投入したが、結果は惨たんたるものであった。ほ場によるばらつきが大きい上に、一部ほ場では「草丈が腰の高さまでしかなく、収量も半減した」とされ、また牧草も特に1番草の収量減が大きかったと言われる。

こうした結果を踏まえて、研究会では今後の方向性が真剣に検討された。多くのメンバーが有機酪農に否定的な見解を表明する中で、山田さんを含め最後まで残った8名は次年度から「3年後に有機認証を受けた生乳を出荷する」ことを目標に、全ほ場で無化学肥料・無農薬による粗飼料生産を行うことになった。以降も、様々な課題が突きつけられたことは言うまでもないが、土壌分析に基づく施肥の工夫や粗飼料の減収分を補うための共同草地の借用など、あらん限りの手を尽くし、有機認証へ向けてまい進していったのである。表3に平成16年度を事例に研究会の活動内容を示したが、全体会議は26回にも及び、デントコーン調査などを加えた総計では52回にも達している。実に月平均4回を上回るペースである。こうした綿密で、何事も屈託なく話し合うという“人間味あふれた”付き合いがあったればこそ、本邦初の有機酪農の実現に向け一丸となって邁進できたのではないだろうか。

表3 「津別町有機酪農研究会」の年間活動内容(平成16年度)

「石の上にも3年」とは良く言ったものである。サイレージ用トウモロコシの乾物収量(10アール当たり)は平成14年度1,100キログラム、15年度1,200キログラムと徐々に増大し、平成16年度には見た目、収量(1,600キログラム)とも慣行栽培とそん色ないところまできている(図2)。また、牧草の総収量も、慣行栽培と最も格差の大きかった1番草で10アール当たり1,200キログラムから2,000キログラムあまり(乾物で300キログラム弱から400キログラム)へ伸び、平成17年度には総収量でこそ及ばないものの、乾物では500キログラム弱と慣行の350キログラム程を大きく上回った。「将来は総収量でも追い抜くのは確実」と山田さんは胸を張る。更に「化学肥料を散布するとイネ科牧草の伸びが著しく豆科牧草が消えてしまうが、有機ではイネ科・豆科が同時に伸びる。豆科は空中窒素を固定するので土地が肥える」という副産物も生まれているとも言う(ちょっと分かり難いが、山田さんの草地の写真を掲げたので参照されたい)。

|

図2 トウモロコシの収穫の推移

資料:図1に同じ。 |

慣行栽培とそん色なく育ったデントコーン |

イネ科牧草(周り)とマメ科牧草が同時に生育 |

飼料畑での成果を確かめ、いよいよ平成17年4月から「有機生乳」の生産は始まった(残念ながら、乳業メーカーの事情などから「有機ミルク」の販売に至っていない)。しかし、有機飼料畑作りで苦労を共にした8名での一斉スタートとはならなかった。3名のメンバーが経営経済的な事情から有機生乳の生産を断念したのである。農協の担当者によれば、一つに「乳価の問題があり、いかにプレミアムが付いているとは言え、断念した農家にとっては決して十分な水準ではなかったこと」、二つに「家族労働力がきめ細かい管理労働が必要とされる有機生乳の生産には十分でなかったこと」、三つに「病気予防に薬が使えないこと」などが、その要因として挙げられると言う。

表4は有機生乳の生産を開始した5戸の農家の耕地面積・飼養頭数などを示したものである。耕地面積は30ヘクタール前後が3戸、40ヘクタール台が2戸。乳牛の飼養頭数は36頭の1戸を除き70〜90頭台となっており、おおむね「中規模」層に属する。とは言え、自己の耕地だけでは粗飼料は不足するし、濃厚飼料も調達できない。

表4 「有機生乳」生産農家の概要

粗飼料畑の不足は共同借入地で補い、濃厚飼料は飼料メーカーやJAの協力を得て外国から輸入することにした。それらの準備を「有機生乳の生産開始」の目標に合わせて、着々と進めてきた。借入地は3年の転換期間を経過し、今年から晴れて有機認証の飼料畑となった。また、町が、3年間、たまたま化学肥料をまかず農薬も使わなかった町有の専用牧区を有機牧場として提供してくれた点も見落とせない。飼料メーカーは有機濃厚飼料を求めて世界各地と連絡を取り、結局、OCIA(Organic

Crop Improvent Association:USA)認証の有機トウモロコシ・ふすま・圧ぺん大豆・大豆かすをアメリカから輸入することにした。有機農産物・食品に不可欠な「分別輸送」(一般農産物・食品と混ざらない措置をとること)は、輸送業者と契約し、コンテナ輸送にすることで解決し、「分別保管」は今は使われていない倉庫を専用保管場所にすることによって解決した。そして、最後の単体飼料の配合は山田さんのコンクリート・ミキサー車を利用することにした。

しかし、問題がないわけではない。その一つは保管リスクが大きいことである。量の関係で輸入は年2回(4月と10月)程度にとどめなければならないが、そうすれば保管は最長6カ月程に及ぶ。一切の薬剤を使わず、生もののトウモロコシ・ふすま・圧ぺん大豆・大豆かすを保管するのは容易ではない。「倉庫の暑さのため、カビて使えなくなった時もあった」と言う。「食料穀物などと同じように扱い、穀物温度を20℃前後にコントロールすれば問題は起きない」と言うが、保管料との関係で保冷倉庫が使えないことを考え合わせれば、そのコントロールも容易ではないと思わざるをえない。二つは、価格が高いことである。配合ものでキログラム当たり120円程と通常の配合飼料に比べて、優に2倍は超える。その要因として、有機飼料価格の元々の高さに加えて取引量の少なさからくる輸入や輸送・保管諸掛の高さが指摘できよう。それが、乳価に反映されれば問題は少ないと言えるが、「有機ミルク」は初めての試みなだけに、明確な見通しを持つことが、今のところできないのである。そして、三つに、飼料メーカーの担当者が「検疫でダメになる可能性があり、絶えず余裕を持って多めに輸入しなければならない」と語っていたことを挙げておきたい。それだけ、「過剰」な在庫を持ち続けなければならないのである。

「有機酪農」の試みは今、始まったばかりである。耕種・果樹部門と違い、酪農・畜産部門での有機生産は経営内だけでは完結しない。濃厚飼料の調達しかり、生乳の加工しかり、あるいは、行論では触れなかったが、敷わらの調達しかりである。また、乳牛の病気の問題も考えておかなければならない。それだけに関係諸機関のガッチリしたスクラムが必要とされるのである。津別町では既に、町やJA、乳業メーカー、飼料メーカー、家畜保健衛生所、共済組合、農業改良普及センター、そして網走支庁、北海道立北見農業試験場をメンバーとする「支援者連絡会議」が結成され、強力な協力・支援態勢が整えられている。

冒頭でも触れたように、環境保全型農業・畜産(その頂点としての有機酪農)の構築は、まさに「時代の要請」である。われわれが先般訪れたオーストラリアなどでは既に「オーガニックミルク」が市場に出回っていた。ここで、遅れをとるわけにはいかない。いかにすれば「有機生乳」「有機ミルク」の生産が可能となるのか。「有機生乳」の生産までに津別町では6年以上の期間を要したことからすれば、今から各地で考えておいても良いのではないだろうか。

元のページに戻る