1.はじめに

農林水産省は、平成22年3月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」に基づき、6次産業化による活力ある農山漁村の再生に取り組み始めた。同取り組みを通じて、農業者による、消費者・実需者のニーズに対応した生産・加工・販売の一体化といった経営の多角化・高度化が促進されるとともに、地域の第1次産業とこれに関連する第2次・3次産業に係る事業の融合などによる地域ビジネスの展開と新たな業態の創出が期待されている。

一方、わが国の酪農業を見ると、近年、酪農家の高齢化や後継者不足、飼料価格の高騰や長引く不況などの影響を受け、生乳生産量、酪農家戸数、実所得などが減少傾向で推移している。

こうした中、3月に公表された「農業6次産業化への農業者・消費者の意識調査」(株式会社日本政策金融公庫)によれば、酪農家が「加工」を行っている割合は10.7%、「直売所で販売」している割合は10.0%となっており、生産段階における牛乳・乳製品の製造・販売などは一定程度行われていることが分かるが、実際に取り組む際には、資金の調達、人員の確保など解決すべきさまざまな課題が存在している。

本稿では、搾乳牛頭数22頭という小規模経営であり、かつ、消費圏から離れた香川県さぬき市で酪農を営みながら、ジャージー種を飼養し、自社施設で牛乳・乳製品、パンなどの製造・販売による経営の多角化を行い、10年以上前から6次産業化に取り組んでいる有限会社おおやま牧場(以下「おおやま牧場」という。)の事例を紹介する。

|

香川県さぬき市

|

2.香川県の酪農概況

香川県の酪農は、戦後、稲作農家の複合部門として搾乳牛が導入されたことから始まった。これは、稲わらやため池周辺の野草が飼料として用いられ、ふん尿が稲作に利用されるなど、副産物の交換を通じて両部門が有機的に結合した、いわゆる「水田酪農」であった。なお、現在では、酪農分野の技術的発展および水稲の衰退により、その有機的なつながりは薄れているが、野菜農家などと耕畜連携が進みつつある。

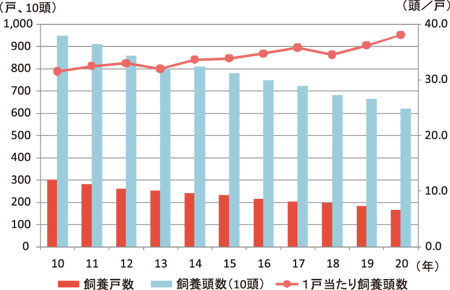

県内の酪農家戸数については近年、減少の一途をたどり、平成10年の300戸から平成20年には163戸へと半減している。乳用牛飼養頭数についても、酪農家戸数の減少に伴い、同時期で9,460頭から6,200頭へと大幅に減少した。一方、1戸当たりの飼養頭数は、規模拡大に伴い31.5頭から38.0頭へと増加しているが、全国平均(同62.8頭)と比較すると経営規模は小さいことが分かる。

表1 香川県の生乳生産、処理状況の推移

|

|

生乳生産量については、酪農家戸数と同様に減少傾向で推移しており、平成20年は37,793トンとなった。これは、全国シェアの0.47%を占めるにすぎない。

用途別処理状況としては、飲用牛乳等向けが圧倒的に多く、乳製品などの生産量が極めて少ない、典型的な都府県酪農スタイルと言えよう。

図1 香川県の乳用牛飼養戸数及び頭数の推移

|

|

資料:農林水産省「農林水産統計年報」、

香川県「香川の畜産2008」 |

3.おおやま牧場の取り組み

おおやま牧場の飼養頭数は、平成22年2月現在、40頭(うち搾乳牛22頭)であり、すべてジャージー種を飼養している。

また、平成9年に法人化(有限会社を設立)、平成11年に牛乳・乳製品やパンなどの販売店舗「夢農工房うしおじさん」を開店、平成15年に牛乳処理施設を整備するなど、生産から販売までを手掛ける積極的な酪農経営を行っている。

ジャージー種の飼養状況としては、年間泌乳量5000キログラム、乳脂肪率5.3%、搾乳期間300日、乾乳期60日、生体重350〜400キログラム、平均廃用時産次数7〜8産、後継牛は県畜産試験場から購入した精液を利用した人工授精による全頭自家育成となっている。なお、飼料については、粗飼料は自作地(1.0ヘクタール)で一部自給しているが、不足分および配合飼料は外部から購入している。

生乳生産量は年間80トン前後であり、4割は自家使用(牛乳・乳製品・パンなど製造用)、残りの6割は農協を通じて出荷している。

労働力は7名(家族5名、パート2名)で、それぞれが店舗運営、牧場管理、牛乳・乳製品製造、宅配などを担っている。

|

「夢農工房うしおじさん」(おおやま牧場)の全景

|

(1)ジャージー種の導入

経営者の大山氏は昭和51年、搾乳牛15頭(全頭ホルスタイン種)の経営を先代から引き継いだ。その後は順調に規模を拡大し、昭和62年頃には70頭程度、年間純利益1000万円程度となるなど、安定した経営状態であった。

こうした中、四国大川農協(現JA香川県大川地区本部。以下「大川農協」という。)は昭和62年、地域単位でジャージー種を導入する取り組みを開始した。(囲み記事参照)

大山氏は当時、「より付加価値の高い商品を販売しなければいずれ行き詰ってしまう」という不安を感じており、また、「現状に甘んじることなく、新たに挑戦している姿を成長した子供達に見せたい」と考えていたため、大川農協の取り組みに参画し、昭和63年、全頭(70頭)を一斉にジャージー種に更新(28頭)した。

|

ジャージー種の搾乳牛

|

大川農協とジャージー種

大川農協および管内9戸の酪農家は、昭和62年7月〜昭和63年2月、米国から208頭のジャージー種を導入した。これは、(1)生乳取引基準の乳脂肪率が3.2%から3.5%へ引き上げられたことへの対応、(2)計画生産下で増頭による規模拡大が困難な状況の中、高速道路(瀬戸大橋)の整備などに伴う産地間競争の激化が予想されたことへの対応として、他産地との差別化による生き残りを図ることが目的であった。

ジャージー種の生乳は、民間乳業会社2社への製造委託および平成元年に新設した大川農協プラントを通じて「ジャージー牛乳」として製造された。

「ジャージー牛乳」の販売は、当初順調であったが、その後の消費者の健康志向の高まりに伴う脂肪離れから不振となっていった。業績悪化に陥った大川農協プラントは平成13年に廃止となり、民間乳業会社による委託生産も平成22年3月をもって中止された。

こうした状況を受け、大川農協管内の酪農家も、段階的にジャージー種からホルスタイン種への切り替えを実施した。なお、平成22年3月現在の全7戸のうち、1戸は既に全頭更新を完了、3戸が実施中、3戸は全頭がジャージー種飼養を継続(おおやま牧場を含む)となっている。

このように、現在はジャージー種・ホルスタイン種が同時に飼養され、生乳は「合乳」されて出荷しているが、普通乳価で取り引きされ、普通牛乳として販売されている。(ただし、おおやま牧場の自家処理分のみ、「ジャージー牛乳」として製造・販売が継続されている)

(2)「規模拡大」から「経営の多角化」へ

おおやま牧場は、ジャージー種導入後、100頭程度に規模を拡大し、平成9年には法人化するなど積極的な経営を行っていたが、「経営の多角化」へと路線を変更することとなる。これは、平成7年、大川農協プラントで生産された低温殺菌ジャージー牛乳・ヨーグルトを買い取り、宅配を始めたことを契機とする。

当時、管内の生乳は、大川農協プラントほか乳業会社2社で処理されていた。しかし、平成7年の阪神淡路大震災の際、「もし震災の被害が生乳の処理・販売先に及んでいた場合、管内の酪農家は大打撃を受けていただろう。リスク回避という側面から、酪農家自身も独自の販売ルートを開拓しなければ」という危機感を抱いたという。また、「赤字が続く大川農協プラントを盛り上げ、生産者自らによる牛乳生産を継続しなければならない」という使命感も加わって宅配事業を開始した。

次いで、平成11年、3000万円を投じて「夢農工房うしおじさん」を開店し、大川農協から買い取った牛乳・ヨーグルトの販売およびアイスクリーム、パンの製造・販売を開始した。これは、「生産者と消費者が、お互い顔が見える商売がしたい」との経営コンセプトに基づく取り組みであり、かつ、経営の多角化による収益性の向上を図ることも狙いであった。

その後、大川農協プラントが平成13年に廃止されたことを受け、4000万円を投じて自社処理施設を新設した。この結果、平成14年にはヨーグルト・プリン、平成15年には低温殺菌牛乳、平成16年には洋菓子、平成20年にはナチュラルチーズと製造・販売品目を拡大し、平成21年からはホエイを利用した石鹸の委託製造も開始した。

|

販売されているジャージー牛乳、

飲むヨーグルトなど |

表2 おおやま牧場の製品別生産量、売上に占めるシェア等

|

|

(3)経営状態

「夢農工房うしおじさん」の開店当初、都市部から離れた農村地域であるため売上を確保できるか懸念されていた。しかし、現在は月当たり来客数が3000人程度となり、県内外から多くの消費者が自家用車で訪れ、休日には遠方から足を運ぶリピーターも多い。これは、おおやま牧場から醸し出される店舗の雰囲気、一人一人の消費者と直接触れ合う親近感あふれる様子などが口コミで広がったためであり、地元紙に取り上げられることなども加わり経営は順調に推移した。

売り上げの約4割を占めるパンを筆頭に、低温殺菌(75℃15分殺菌)・ノンホモのジャージー牛乳、飲むヨーグルトなど、少々高めの販売単価設定ではあるものの、牛乳・乳製品の高付加価値化に成功したと言えよう。

なお、現在では、香川県で唯一のジャージー牛乳製造業者となったことから(前述の囲み記事参照)、結果的に差別化が図られることとなった。

売上については、当初、月間500万円程度と順調に推移していた。しかし、昨今の景気減退などの影響で同250万円程度へと半減している。売上増加のためには、不採算部門である宅配事業の廃止や都市部百貨店へのテナント出店などが考えられるが、「経営コンセプトに反してまで利益追求を行いたくはない」との意識が強い。ただし、採算ラインは同380万円であり、この状況が続けば、おおやま牧場の経営は厳しくなると言わざるを得ない。

|

種類豊富なパンが販売されている

|

(4)地域との関わり

おおやま牧場では、「生産者と消費者が、お互い顔が見える商売がしたい」という経営コンセプトについて、まず、地元と良好な関係を築くことから実践している。

原材料については、地場産農産物を積極的に使用しており、香川県の高級砂糖である「和三盆」をヨーグルトや洋菓子に使用するほか、鶏卵についても地元の養鶏農家から直接仕入ている。

店舗については、工房内部がガラス越しに見学出来るようになっている。牧場についても常時一般開放しており、いつでも誰でも自由に入場・見学し、乳牛とふれあうことが出来るよう配慮されている。これは、「子供たちが自由に入れないような牧場は地域で生き残っていけない」という考えによるものである。

ふん尿に関しては、たい肥化施設で完熟化し、自ら使用するとともに近隣農家へ配布している。

|

ガラス越しに製造現場を見学出来る

|

地域貢献活動としては、酪農教育ファームへの参加(香川県内3つの認証牧場の1つ)、酪農体験学習を行う機会の提供、小学生から大学生までを対象とした地元自治体などによる2〜3日間程度の職業訓練への協力などを行っている。

今後の取り組みとしては、地域の住民・学生と、ジャージー雄牛を2年間程度一緒に肥育し、と畜後の加工処理まで経験してもらうことを計画している。これは、「数回の搾乳体験だけでは酪農の一端しか理解できない。精肉への加工という現実を体験することで、『命の尊さ』を実感することが出来る」との考えによるものである。

これらのように、地域への貢献を重視する姿勢を通じて、おおやま牧場の酪農経営に対する思いを伺い知ることが出来る。

ジャージー雄牛の取り扱いについて

ジャージー種を飼養する酪農家は、初妊牛の売買市場が存在しないため、経産牛を自家育成するのが一般的である。さらに、後継牛を確保し、飼養頭数を維持するためには、事故率を見込むなど余裕をもった更新を行う必要があり、ホルスタイン種の場合のようなF1(搾乳牛雌×和牛雄)生産といった経済的な取り組みはほとんど見られない。 よって、初生牛の半数はジャージー雄子牛ということになり、大川農協管内では、その取引方法についてジャージー種導入当初からさまざまな検討が行われてきた。

ジャージー種の特徴としては、乳脂肪率が高く泌乳量が少ないことに加え、1日当たりの増体量が0.5〜0.6キログラムと少なく生産効率が悪いこと(ホルスタイン種の場合には1.2〜1.3キログラム)、肥育した場合の肉色が濃いことなどが挙げられる。

大川農協では、平成2年にジャージー雄子牛の肥育を試みたが、肉色の問題から店頭などでの売れ行きが悪く、翌年には断念し、平成4年以降は、生後すぐに挽材業者に経費を負担して引き取ってもらうこととなった。

おおやま牧場においても、当初は管内のほかの酪農家と同じように、挽材業者に引き取ってもらっていた。しかし、現在は、2〜2年半程度自家肥育し、地元業者に委託して精肉加工した製品を、牧場内の店舗で販売している。

この取り組みは、「せっかく自分のところで生まれた子牛を、すぐに食肉用に加工してしまうのは忍びない。最後まで大切に育て、消費者に直接販売することで、経済動物としての使命を全うさせてあげたい」との考えによるものである。

ジャージー牛肉は予約販売、即日完売の人気商品となっているが、飼料代、と畜・加工経費などを踏まえると採算は取れていない。それでも、肥育・販売は継続するとのことである。こういった経営者の思いが消費者に伝わることで、おおやま牧場の企業イメージが向上し、リピーター獲得へつながっているのではないかと考えられる。

|

自家肥育されているジャージー雄子牛

|

4.おわりに

本稿では、6次産業化を実践する事例としておおやま牧場を紹介したが、他の事例においては、利益を最優先させているケースも多いと思われる。しかし、おおやま牧場からは、経営の多角化などに積極的に取り組む「経営者としての一面」と、必ずしも利益に直結しなくとも自らの信念に忠実である「理想家としての一面」を併せ持っているとの印象を受けた。

6次産業化を成功させるためには、おおやま牧場のように、第3者から共感を得る経営コンセプトを掲げることが必須だと思われる。もちろん、短期的には売り上げに結びつかず経済的にマイナスの部分も大きいかもしれない。しかし、中・長期的には、当該ビジネスを起点として、新たな付加価値の創出、ひいては地域社会の再生の実現につながり、それが経営の発展に結びつくのではないだろうか。

農業の6次産業化には解決すべき諸課題が山積しており、今まで2次・3次産業に携わっていない生産者がいきなり成功するのは簡単なことではない。おおやま牧場においても、理想の実現のため多額の投資を行いながらもリピーターを確保することで、経営を安定させてきた。しかし、現在は採算ラインを割り込んでいる状況であり、経営コンセプトを維持しつつどのように現実的な軌道修正を図っていくか、今後の動向が注目される。

本報告が、今後加工、販売などに主体的に取り組もうとする生産者の参考となれば幸いである。

最後に、本稿執筆にご協力いただいたおおやま牧場の大山由仁・育江夫妻、大川農協の皆さまに、この場を借りて感謝申し上げたい。

参考文献

- 中国四国農政局「平成20年 農業経営統計調査 営農類型別経営統計(水田作経営)」

- 香川県農政水産部畜産課「香川の畜産 LIVESTOCK IN KAGAWA 2008」

- 香川県農業協同組合ホームページ

- 独立行政法人農畜産業振興機構「「畜産の情報」(1995年1月号)ジャージーの導入で差別化を進める酪農産地の特徴と課題─香川県の事例から─岡山大学 農学部助教授 横溝 功」

大山牧場ホームページ (http://www.ushiojisan.com/)