2005年12月に首都デリー、ハリヤナ州、ウッタルプラデーシュ州及びグジャラート州で調査を行う機会を得たので、酪農を中心にインドにおける畜産業の概況を報告する。

|

【要 約】 I 調査の背景 |

I 調査の背景

インドは、日本では釈尊(シャカ)が遊行(ゆぎょう)した仏教発祥の地として古くから知られ、カレーや紅茶、サリーの国などとして有名である。近年では、その技術水準の高さが世界に知られ、南部のバンガロールを中心としたIT産業がけん引する経済発展著しい11億人市場として、世界の注目を集めている。今世紀半ばには推計人口16億人と中国をしのぐ世界一の人口大国になると予想されており、中国、東南アジアとイスラム世界、さらにはアフリカをつなぐその地政学的重要性も加わって、世界の食料、エネルギーなどあらゆる分野で目が離せない存在になりつつある。

日印関係については、一昨年からの首脳会談を経て、経済連携協定(EPA)締結に向けた政策対話の開始が決定されると、2005年7月には産学官による共同研究会が発足し、本年6月までには、同研究会の報告書がまとめられる予定となっている。さらに、わが国では、本年3月7日に開催された政府の通商政策をめぐる関係閣僚会議で、EPA締結を優先する従来の方針を転換し、自由貿易協定(FTA)や投資協定のみの締結も視野に各国と交渉することが決まった。これにより、日印のEPAまたはFTA締結に向けた交渉はさらに加速するものとみられている。

こうした日印の経済関係強化に向けた動きに加え、世界貿易機関(WTO)農業交渉において、インドはブラジルと並びG20と呼ばれる有力途上国のリーダー的存在として交渉の鍵を握っていること、日本からの投資や協力の受入促進が、インドにおける経済戦略上も大きな課題の一つとなっていることなどを背景に、日本でのインドへの関心が日増しに高まっている。

農業、特に畜産の分野では、インドの生乳生産量は98年に米国を抜いて世界第1位となって以来、今日までその地位を譲っていない。牛の頭数も、国連食糧農業機関(FAO)の2005年の統計によると、世界第2位の約1億9千万頭で、全世界の14%を占めており、水牛については1億頭弱で、実に世界の約6割を占めている。このほか、1億2千万頭を超えるヤギ(世界第1位)、5億羽の家きんなど、インドは多種多様な家畜、家きんが多数飼養される「畜産大国」である。

それにもかかわらず、その畜産業に関する知見については、基礎情報を含めて日本ではあまり知られていない。世界各地で相次ぐ家畜・家きん感染症の発生などにより、日本への畜産物輸出可能国が次々と減少し、供給国の偏在化を招いている現状は、食料自給率の高くないわが国にとって危険な状態と言わざるを得ない。食料・農業・農村基本計画の下で、わが国の食料自給率向上への官民一体となった取り組みはもちろんのこと、輸入に頼らざるを得ない部分については、供給先の多角化によるリスク分散を図る必要性も高まっている。

こうした観点から、今調査では、インドの畜産業の中で最も重要な位置づけにある酪農の現状を把握することに力を注いだ。

II インドの一般概況

1 国土と人口

インドは連邦共和制国家であり、28の州(State)と7つの連邦直轄領(6つの連邦直轄地域(Union Territory)および首都圏(National

Capital Territory)のデリー)から構成される。面積は約328万7千平方キロメートル(パキスタンおよび中国との係争地を含む)、人口は11億340万人(国連人口基金「世界人口白書2005」)で、面積・人口ともに日本の約9倍に相当する。首都デリーは人口1,310万人でインド第2位の大都市である(2001年国勢調査。インド最大の都市は人口1,450万人のムンバイ)。

北部にはヒマラヤ山脈をはじめとする山岳地帯が横たわり、三方をアラビア海、インド洋、そしてベンガル湾が囲んでいる。北方では中国やネパール、ブータン、バングラデシュ、ミャンマー、そしてパキスタンと接するほか、南方ではスリランカやモルディブ、東方ではマレー半島の西側に位置するニコバル諸島でインドネシアとも国境を接している

2 気 候

インド気象庁(India Meteorological Depart-ment)では、1年を暑期(4〜5月)、雨期(6〜9月)、中間期(10〜11月)および冬期(12〜3月)の4つに分けており、アラビア海の湿気を含んだ南西の季節風(モンスーン)が吹く雨期には、年間降水量の8〜9割が集中する。ただし、南インドのベンガル湾沿岸では、東北モンスーンの影響により11〜12月に最も降水量が多い。

広大なインドには、さまざまな気候帯が分布する。北西部のパキスタンとの国境付近は、タール砂漠が広がる乾燥気候で昼夜の気候差が非常に大きく、北東部のネパールを含む山岳地帯にはヒマラヤ山脈などがそびえ、冬には氷点下数十度まで下がるところもある高山気候である。デリーやバラナシィなどを含むガンジス川上・中流域地帯は温帯気候であり、沿岸部と中央のデカン高原は熱帯サバンナ気候に属している。

インド気象庁の資料によると、首都デリーの場合、5〜6月が最も暑く、月間の平均気温は5月が最高39.6℃(最低25.9℃)、6月が最高39.3℃(最低28.3℃)であり、逆に最も寒い1月では最低7.3℃(最高21.1℃前後)となっている。月間の平均降水量については、8月が最高で258.7ミリ、最低は11月で5.0ミリとなっている。

図1:インドと日本の気象比較

|

3 民 族

一般にインド人は、ドラビダ族(インダス文明の担い手)以前からの先住民である原始部族、インド・アーリア族、スキト・ドラビダ族、アーリョ・ドラビダ族、モンゴロ・ドラビダ族、モンゴロイド族およびドラビダ族の7人種に大別されるが、実際にはそれぞれの混血(カーストの関係で、混血は比較的少ないといわれる)や他人種などもあり、区別は決して容易ではないといわれる。

4 宗 教

宗教別人口統計がとられた最後の国勢調査(インドの国勢調査は10年に一度)である91年のデータによると、インドではヒンドゥー教徒が人口全体の8割以上を占め(82.8%)、イスラム教徒が11.7%とこれに次ぎ、さらにキリスト教徒が2.3%、シーク教徒が2.0%、仏教徒が0.8%、ジャイナ教徒が0.4%などとなっている。

インドは「ヒンドゥー教の国」というイメージが強く、事実その通りであるが、人口の1割強を占めるイスラム教徒の存在を忘れてはならない。インドは日本の人口をしのぐイスラム教徒を抱え、インドネシア、パキスタンに次ぐ世界第3位のイスラム教国家でもある。このことは、歴史上インドにいくつかのイスラム王朝が興ったこと、8世紀以降、インドが中国・韓国・日本と西アジア、北アフリカのイスラム社会をつなぐ交易の中心として機能してきたことの証左であり、現在も中東、アフリカ諸国との貿易の発展にも重要な役割を果たしているのである。また、宗教上の禁忌との関係から、水牛、ヤギ、羊などのと畜、解体処理には多くのイスラム教徒が携わっているといわれる。

一方、インド共和国憲法起草委員長として憲法草案のほとんどを執筆し、カースト制度の撤廃を要求し続けたアンベードカル元法相(Dr.B.R.Ambedkar:1891〜1956)の率いた社会改革運動を発端に、インド社会の最下層に置かれているチャンダーラ、つまりアウトカーストとして不可触民(untouchable)や不可接近民(unapproachable)などと呼ばれる人々の仏教への集団改宗が、50年代からインド国内の各地で相次いで起こっている。そして、このような「新仏教徒(ネオ・ブディスト)」と呼ばれる人々を含め、現在、仏教徒数は数千万人から1億人にも達しているといわれている。

なお、日本では比較的なじみの薄い宗教について簡単に述べると、ヒンドゥー教はアーリア系民族が生み出したバラモン教(司祭階級であるバラモンを中心とした古代インドの民俗宗教で、カースト制度の原点ともなった)を基礎とし、これにインド古来の民間信仰や習俗が結合したものである。輪廻(りんね)や解脱(げだつ)など独特の思想を有するが、特定の教祖や体系化された教義を持たず、むしろインド人の世界観や生活習慣、社会制度などが一体化したものと考えた方がよい。

また、シーク教はヒンドゥー教を基盤にイスラムの要素を取り入れた宗教で、十六世紀にパンジャブ地方で興った。髪やひげを切ることがタブーとされているため、男性は長い髪をまとめるため頭にターバンを巻き、女性も髪を三つ編みなどにしていることが多い。

ジャイナ教は仏教とほぼ同時期の2,500年ほど前にインドに興った宗教で、アヒンサーと呼ばれる不殺生戒の厳守など、徹底した禁欲主義と苦行をもって知られる。無所有に対する戒律を徹底する者の中には、衣服すら所有物になるとして、全裸で生活している者もいる。

インドでは、食性に関して宗教的な影響が非常に強いのが大きな特徴で、特にインドの畜産を語る上で、これは極めて重要な点である。

5 言 語

インドには800種以上に及ぶ言語・方言があるといわれ、言語学的には、北部のインド・ヨーロッパ語族インド語派(インド・アーリア語族)と南部のドラビダ語族とに大別される。このほかに、一部の比較的限られた地域では、ムンダ語族やチベット・ビルマ語族、アンダマン諸語に属する言語も分布する。

インド中央政府は、多数の言語による弊害を抑えるため、ヒンディー語を連邦公用語としているが、これ以外にも連邦補助公用語として英語が、そのほかにも17の地方公用語が憲法で認められている。

6 カースト制度

インドを語る上で、決して避けて通ることができないのがカースト制度である。古代ヒンドゥー教ともいえるバラモン教の成立過程で発生したカースト制度は、何千年にもわたってインドの隅々にまで根を下ろし、国民の大多数が帰依するヒンドゥー教の支持基盤として、今もってインド社会を支配し続けている。

今日、一般に「カースト制度」と呼ばれているものは、バルナ制度(varna)とジャーティ制度(jati)とが複雑に絡み合って成立したものである。そして、細かく枝分かれしたカーストの階層は、実に2千から3千以上にも及ぶといわれている。

バルナは元来、「色」を意味する言葉で、今から3千5百年ほど前にインドに進入した古代アーリア系民族が、肌の色により自他の民族を区別するために使い始めたとされる。そして、約3千年前、アーリア系農耕社会が成立したころから、身分・階級を表すようになったとみられている。四姓制度とも呼ばれ、宗教者階級であるバラモン(ブラーフマナ、ブラーミン)を頂点に、王侯貴族や武人の階級であるクシャトリヤ、商工業者など庶民階級であるバイシャ、そして奴隷階級であるシュードラがこれに属し、第5の階層を表すパンチャマ、いわゆるチャンダーラと呼ばれる不可触民や不可接近民などは、この外枠である。

また、ジャーティは「生まれ」を意味する言葉で、特定の職業の世襲や、結婚・食事をともにし得る社会集団をいう。現実のインド社会では、バルナよりも、むしろどのジャーティに属しているかの方が重要であるといわれる。

最近、著しい経済発展と都市化の進展、教育水準の向上などを背景に、少なくとも都市部においては、カースト制度がゆるみ、今や崩れつつあるともいわれ、中央政府の閣僚もこのことに言及している。そして、ここ最近、本来属するジャーティとはまったく異なる職業に就く人々が増えていることは、紛れもない事実である。97年、K.R.ナラヤナン氏(Kocheril

Raman Narayanan:1921〜2005)が、不可触民として初めての大統領(在任1997〜2002)に就任したことも象徴的であった。

しかし、実際には、こうしたことは極めて表面的な現象に過ぎず、自分と異なったカースト、特に下層に位置づけられるカーストに対する差別意識は、インド人の心の中に深く根ざしており、上位カーストは自分より下位のカーストとの同席すら嫌がるといわれる。

バラモン教の影響で、インドには、古くから輪廻転生(りんねてんしょう)の考え方がある。生き物はすべて生前の業(ごう)により、来世ではそれぞれ相応のものに生まれ変わり、生まれては死に変わりしていくと固く信じられている。このため、カースト制度において、各人が現在位置づけられている身分は、前世の業に対する因果応報によるものと考えられている。つまり、インドのカースト制度は、単に「差別」という言葉では片づけられないほど根が深いのもまた事実である。

ただし、こうした階級制度が、消費や雇用、情報、さらには高等教育などの国内全体への広がりを妨げ、その結果として貧富の差が拡大し、全体としての国の成長にとって、足かせとなっている側面も指摘されている。

7 国内総生産

世界銀行による2004年のインドの国内総生産(GDP)は、世界第10位の6,919億ドル(約81兆6千億円:1ドル=118円)であり、第2位である日本の約6〜7分の1に相当する。

しかし、各国の物価水準の違いを調整し、換算物価が互いに等しくなるような為替レートを用いた購買力平価法によるGDPは3兆3,630億ドル(約396兆8千億円)となり、世界第4位の水準にある。これは第3位の日本の約9割に当たる。

8 貿 易

(1)輸出入状況

2004年度の輸出額は792億ドル(約9兆3千億円、前年比24.1%増)、輸入額は1,071億ドル(約12兆6千億円、前年比37.0%増)と輸出入とも大幅に増加したが、貿易収支は赤字基調である。

主要輸出相手国は順に、米国、UAE(アラブ首長国連邦)、中国、シンガポール、香港であり、主要輸入相手国は中国、米国、スイス、UAE、ベルギーとなっている。輸出入とも中国の伸びが大きく、2004年度は中国が最大の輸入相手国となった。同年度の中国への輸出額は前年比55.2%増、輸入額は同66.5%増であった。

主要輸出品目は、宝石・宝飾品、石油製品、薬品・医薬品・化粧品、既製服、繊維製品などであるが、最近、自動車産業における部品調達のグローバル化によって、自動車部品輸出が伸びている。一方、主要輸入品目は、原油・石油製品、金・銀、エレクトロニクス製品、真珠・貴石、機械機器などである。

なお、貿易収支は赤字だが、サービス輸出の増加によって貿易外収支は黒字が続いている。従来からの在外インド人からの送金に加えて、近年はソフトウェアと関連サービスの輸出増が貿易外収支の黒字を支えており、2004年度のサービス輸出額は164億ドル(約1兆9千億円)であった。

(2)日印貿易

2004年度の日本向け輸出額は19億7,800万ドル(約2千3百億円、前年比15.7%増)、日本からの輸入額は30億600万ドル(約3千5百億円、前年比12.7%増)となった。インドの貿易に占める日本の順位は、2004年度では輸出入とも10位となり、2000年度の輸出6位、輸入5位と比較すると、相対的に貿易に占める日本の地位が低下している。

このうち農林水産物貿易については、2004年(暦年)対日輸出額の22%を農林水産物が占めており、上位5品目は(1)エビ251億円、(2)大豆油かす96億円、(3)カシューナッツ(殻なし)29億円、(4)イトヨリ(すり身)28億円、(5)紅茶20億円となっている。

わが国の畜産業との関連では、日本の大豆油かす輸入量の4分の1がインド産であり、米国、中国に次いでいる。これはわが国で平成13年のBSE発生以来、配合飼料などに肉骨粉が使えなくなったため、重要なたんぱく源として大豆油かすの輸入が増加していることが背景にある。

9 戦略的位置

インドは8世紀(ウマイヤ朝時代)以降、中国、東南アジアとイスラム世界をつなぐ交易の中心的役割を担っていたとされる。ペルシャ湾・アラビア海とベンガル湾、南シナ海、東シナ海をつなぐ交易ネットワークが古くから存在していたこと、近年、二国間あるいは多国間のFTAなどの締結が急速に進められていること、インドの経済発展の原動力となる原油などエネルギー資源を確保する必要があることなどから、現在の主な貿易相手国には米国や欧州主要国のほか中国、UAE、シンガポールなどが名を連ねている。

インド最大の都市で経済・金融の中心ムンバイを核とする経済圏、すなわち、ムンバイのあるマハーラーシュトラ州(人口9,878万人)、綿織物生産の中心地アーマダバードのあるインド最西端のグジャラート州(人口5,167万人)などはアラビア海に面しており、ペルシャ湾岸諸国までの距離がインド東岸の大都市コルカタ等までの距離と変わらないばかりか、海上輸送が容易であるという点で戦略的に極めて重要な位置にある。一方、コルカタのあるウェストベンガル州からチェンナイのあるタミルナドゥ州までの東岸諸州は、ベンガル湾・南シナ海に近く、ASEAN・東アジアをにらんだ貿易に利点がある。

ただ、近年インド国内における道路、港湾などのインフラ整備、特に「黄金の四角形」と呼ばれる主要4都市を結ぶ高速道路の完成など、道路の建設・整備が急ピッチで進められており、物流において西と東の距離が近づいている。同時に、現在進められているインドシナにおける幹線道路の整備により、インドとASEAN及び中国とASEANの時間的距離が大幅に短縮されつつあり、将来、「中国−ASEAN−インド」という30億人の大経済圏が出現する可能性は現実味を増している。

III インドの農業と畜産、酪農の位置づけ

1 農業の概要

FAOの2003年の統計によると、インドの国土面積328万7千平方キロメートルのうち、農地はその55%に当たる180万8千平方キロメートルとなっている。これを国土面積から水面を除いた土地面積に占める割合で見ると、農業用地は6割を超える。

表1:インドの農地の状況(2003年)

一方、最近のIT産業や自動車産業などサービス部門や工業部門の急速な伸びに伴い、GDPに占める農業の比率は年々低下して2割程度(日本は約1.3%(2003年)/内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算年報」)となっている。しかし、天候要因などによる農業生産の落ち込みが経済成長に直接影響を及ぼすなど、農業に対する依存度は今なお高く、国民の7割以上が農村部に居住し、就労者の6割近くが農業に従事して現在も増加傾向にある。

なお、農家1戸当たりの平均経営耕地面積は1〜2ヘクタールで、1ヘクタール未満の農民が全体のほぼ半数を占め、農村には、このほかに村の人口の3割にも及ぶ土地なし階層(農業労働者)がいるといわれる。

表2:インドの農業人口(2003年)

インドは1965/66年度、大規模な干ばつにより大きな飢饉に見舞われた。このため、食料自給に向けた穀物増産に意欲的な政策を導入、高収量品種の導入や西部における小麦と稲の二毛作、東・南部における稲の二期作などにより、「緑の革命」と呼ばれる穀物の生産革命を達成した。最近10年間のインドの穀物生産量は約2億トン前後で推移しており、インド農業省によると、2003/04年度は2億1,205万トン(概数)となっている。このうち米が41.0%、小麦が34.0%を占め、そのほかに雑穀が17.8%、豆・モロコシ類が7.2%となっている。

緑の革命の結果、インドは80年代半ばには恒常的な穀物自給を達成したといわれ、インド商工省によると、現在では年間500〜900トンの穀物輸出国となっている。これには、人口増加率の鈍化により国内需要の増加が鈍化した上に、90年代に入っても、公共配給制度(PDS制度)における政府買付価格が毎年上昇して穀物生産が刺激される一方、配給価格も上昇して売れ行きが鈍化した結果、膨張した政府在庫の負担に耐えかねて、大量輸出に活路を見いださざるを得なかったという背景がある。

穀物の主な輸出先は、バングラデシュ、マレーシアなどの近隣アジア、サウジアラビア、UAE、クウェートなどの中東諸国、スーダン、ナイジェリア、南アフリカなどのアフリカ諸国及び英国などで、日本へもバスマティ米(芳香のある高級長粒米)などを輸出している。

2 畜産および酪農の位置づけ

GDPの2割を占める農業のうち、畜産の占めるウェイトは年々高まり、最近10年間で平均10%以上の成長率を示し、2002/03年度には農業生産高の4分の1強を占めるに至っている。

また、同年度の生産額ベースでは、生乳類が1兆754億ルピー(約3兆111億円:1ルピー=2.8円)で畜産生産額(1兆5,608億ルピー=約4兆4千億円)の7割近くを占め、最近10年間で年率11%程度の成長を示している。特にインド社会の大部分を占めるヒンドゥー教徒のうち、上層階級および上層階級でありたいと思う階層ほど、乳・乳製品以外の動物性たんぱく質を摂取しない傾向が強まるといわれ、酪農はインド国民の食生活にとって極めて重要な位置にある。

なお、日本では、ほぼ同時期の2002年の畜産生産額2兆3,289億円のうち、生乳は3割弱(27.6%)の6,836億円となっている。

|

表3:インドの畜産業の位置づけ 表4:インドの畜産生産額の推移 |

3 宗教と畜産

インドの人口の8割以上を占めるヒンドゥー教徒にとって、牛は聖獣として大切に扱われる。 雄牛は、ビシュヌやブラフマーとともにヒンドゥー教の三大神の1つであるシバ神の乗る聖獣ナンディンであり、その多くは去勢され、2頭1組で荷車や鋤(すき)などを引き、農耕に欠くことのできない「農宝」として、また雌牛は、乳量は決して多くはないが、搾乳用および農宝である雄牛の生産用として「国の富」を象徴する家畜と認識されている。

ゼブ牛を使った耕起作業−グジャラート州アナンド近郊 |

特に雌牛は「インドの母」であり、さまざまな神話や物語、とりわけ叙事詩「ラーマーヤナ」に登場する聖仙バシシュタに飼われる雌牛カーマ・デーヌ(如意牛=あらゆる望みをたちどころにかなえる牛)や、牛飼い女たちに恋い慕われ、彼女たちを次々と誘惑する美しい牧童クリシュナ(ビシュヌ神の化身の1つ)の楽園ゴーローカ(「雌牛の世界」の意)との関係などから、「聖なる牛」として民衆の尊敬を受けている。

インドの町の中では、しばしば放飼されている牛を見かけることがある。これらの牛は、(1)農家が「放牧」しているもの(朝の搾乳後に放し、夕方に再び集めて搾乳)と、(2)宗教上の理由から牛のと畜に制限が多いため、搾乳に適さなくなった牛が放たれたものとがあるといわれる。

なお、都市部において、まれに持ち主のいない未去勢の雄牛が自由に歩き回っているのを見ることがあるが、これらの多くは、神に願いをかなえてもらったヒンドゥー教徒が自らの資金で購入し、感謝の意を生命力豊かな雄牛の放生(ほうじょう)によって表したものであり、同時に雌牛飼養農家に富、つまり子牛をもたらす存在ともなる。

4 宗教と食性

水牛は役用や搾乳用のほか、「牛」とは異なることから、最後は食肉に仕向けられるものの、ヒンドゥー教徒はほとんど口にすることがない。

豚は、イスラム教徒だけでなく、ヒンドゥー教徒からも不浄なものとして忌避され、一部の指定カーストや指定部族、キリスト教徒などが食べる程度である。

また、仏教では、目の前でと畜された動物の肉であるか、それが自分のためにと畜された動物の肉である場合、釈尊はそれを食べることを禁じた。教義上は、それ以外の肉食を禁じているわけではないが、不殺生戒を厳格に解釈し、肉や魚介を食べない者もいる。

これらに対し、キリスト教徒やシーク教徒は、食性に関してはほとんど制限がない(一部のシーク教徒は牛肉を口にしない)。

一方、不殺生戒が極めて厳格なジャイナ教徒は一切の肉や魚介を口にせず、さらにイモやニンジン、大根などの根菜類やタマネギなど球根類の摂取も、収穫の際に土中の生き物を殺す可能性があること、根を取り去ることは生命を絶つことにつながることなどからタブーとされている。

インドのレトルトカレーの表示。赤丸はノンベジタブル、緑丸は100%ベジタブルの食品であることを示す。 |

こうした背景を受け、インドではすべての加工食品に「100%ベジタブル」か「ノンベジタブル」かの表示をすることが義務づけられている。ただし、動物由来のものであっても、これを傷つけずに得られるものはベジタブルとして認識されるため、乳・乳製品も基本的には100%ベジタブルの扱いとなっている。

こうした食性の結果、インドの国民1人当たりの動物性たんぱく質摂取量に占める乳・乳製品の割合は、実に6割強(日本は2003年度で17%)にも及んでいる。

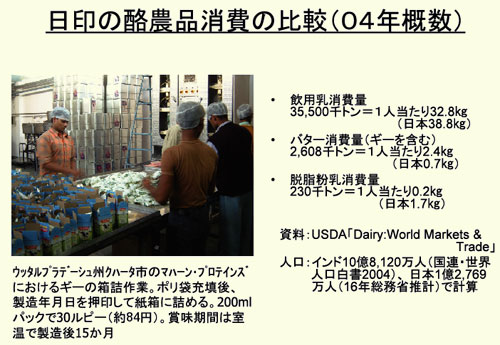

また、インドは世界最大の乳脂肪消費国でもある。バターおよびギーの年間消費量255万8千トン(FAOSTAT ‘FOOD BLANCE SHEET,

Year 2003’。以下この項で同じ)は国別では群を抜いている。国民1人当たりの年間消費量では2.4キログラムと、ニュージーランド10.9キログラム、フランス8.1キログラム、ドイツ6.8キログラム、ベルギー6.1キログラム、豪州3.2キログラムなどに及ばないが、インド料理に欠かせないギー(Ghee:純度100%に近い液状の無水バター。カレーを作る際の炒め物用、ナーンやチャパティに塗る、炊いた白飯に混ぜるなど)の形でほとんどが摂取されている。なお日本の同消費量は0.7キログラムである。

|

5 畜産の概況

インドでは宗教的背景、特にインドという国名の起源となったヒンドゥー思想の強い影響もあり、その食性を反映して、畜産部門では生乳など酪農のウェイトが高く、逆に食肉の生産が人口に比して極めて少ないという特色がある。このことは、人口11億人のインドの生乳生産量が、人口1億人強の日本の10倍強であるのに対し、食肉のそれは2倍程度しかないことが如実に物語っている。

| 表5:インドと日本の主要畜産物の生産量比較 (2005年)  |

インドの最も主要な家畜である牛と水牛について見ると、最近のインドの牛の飼養頭数は約1億9千万頭、水牛は1億頭弱で、牛と水牛を合わせた頭数は約2億8千万頭(世界第1位)にも及ぶ。特に水牛に関しては、全世界の6割近くを占めている。

|

表6:インドの家畜・家きんの飼養動向 図2:世界の牛の飼養頭数(2005年) 図3:世界の水牛の飼養頭数(2005年) |

(1)酪 農

生乳生産量は、日本の10倍強に当たる世界第1位の約9千万トンであり、全世界の生乳生産量の15%を占めている。インド農業省畜産酪農局の関係者によると、生乳生産量が数年後には1億トンを超え、2012年には1億2千7百万トンにまで達すると予測されている。インドでは、生乳生産量の5〜6割を水牛乳(バッファローミルク)が占めるという、世界でも類を見ない生産構造が特徴である。

州別牛乳生産量(2003/04年度)は、ウッタルプラデーシュ州1,594万トン(国内全生産量に占めるシェア18.1%)、パンジャブ州839万トン(同9.5%)、ラジャスタン州805万トン(同9.1%)、アンドラプラデーシュ州696万トン(同7.9%)、グジャラート州642万トン(同7.3%)などとなっており、これら上位5州で国内全生産量の52%を占める。1位のウッタルプラデーシュ州だけでニュージーランドの生産量をしのぎ、2位のパンジャブ州だけで日本の生産量をしのいでいる。

図4:世界の生乳生産量(2005年)

図5:インドの畜種別生乳生産量の内訳(2003/04年度)

インドには専業の酪農家はほとんどなく、牛および水牛の1戸当たりの平均飼養頭数は2〜3頭程度にすぎない(「酪農家」という呼び名が必ずしも適当ではないが、便宜上、以下も「酪農家」という)。酪農家の15%は「土地なし」であり、その階層における搾乳家畜の1戸当たりの搾乳牛・水牛平均飼養頭数は1.8頭という調査結果もある(Shukla

and Brahmankar 1999;表7)。

人工授精の実施割合は牛で3割以下といわれ、農業省の統計から試算した牛と水牛の合計では、人工授精の実施は2割程度と推測される。また、インド農業調査研究会議(Indian

Council of Agricultural Research:ICAR)の関係者によると、人工授精による産子は牛で約2割、水牛では5%程度にすぎないともいわれる。

インドの在来牛であるゼブ牛(Bos taurus indicus)は、コブ牛(humped cattle)とも称されるように、き甲部に肩峰と呼ばれる隆起を有するのが大きな特徴である。かつてはホルスタイン種などヨーロッパ系の牛(Bos

taurus)とは別種とされ、Bos indicusの学名を与えられていたが、現在は、同一種内の別亜属として扱われている。耐暑性や疾病抵抗性は強いが1頭当たりの乳量は少なく、年間数百キロからせいぜい1千キロ程度といわれる。しかし、インド国内に30弱の品種が分布するといわれるゼブ牛のうち、品種と呼べるものは全国の在来牛の2割弱と見られ、8割以上は雑種(Non-descript)で、年間の乳量水準は1頭当たり400〜500キロ程度にすぎないといわれる。

インドのゼブ牛

一方、水牛は地形、気候や緯度を問わず適応性、抗病性に優れ、1頭当たりの乳量も年間1千〜2千キロで、在来牛の8割以上を占める雑種牛の2〜3倍以上である。また、宗教上の理由から用途が極めて限定されるゼブ牛などに比べ、水牛は最後は食肉に向けられる(ただし、ヒンドゥー教徒はほとんど食べない)こと、バッファローミルクは乳脂率が高く(品種により異なるが平均約7〜8%、乳脂率が高いものでは13%)、ゼブ牛のミルクよりも高く売れる上に乳量が多いことなどから、インド国内の生乳生産は、品種改良によるバッファローミルクの生産へと次第にシフトする傾向にある。

なお、インドで飼養されている水牛のほとんどは、東南アジアや中国などに分布する小型の沼沢型(Swamp Type:染色体数48)とは異なり、河川型(River

Type:染色体数50) と呼ばれるもので、基本的に生乳生産を目的として飼養されている。

インドの水牛の代表品種の一つであるムラー種

(2)食 肉

宗教的な食性の背景もあり、食肉類がインドの畜産生産額に占める割合は、全体の14%程度にとどまっている。その食肉類の生産額のうち5割を家きん肉が占め、ヤギ肉および羊肉が3分の1を占めている。

インドの人口の8割強を占めるヒンドゥー教徒は牛肉、豚肉を食べず、水牛肉もほとんど食べない者が多い。1割強いるイスラム教徒も豚肉を食べない。従って、インドのノンベジタリアンにとっては、ヤギ肉・羊肉(インドでは、ヤギ肉と子羊・羊肉をあまり区別せずに「マトン(Gosht)」と総称)と家きん肉が共通した食肉として重要な位置を占めている。

このうち、インドが原産国の1つとなっている鶏を含む家きん類に関しては、欧米品種の導入やこれを元にした改良品種を用いた大都市周辺の近代的養鶏産業の伸長や、穀物増産による飼料の供給確保などを背景としたブロイラー産業の発展に伴い、家きん肉の食肉生産に占める割合は、全体として年々高まる傾向にある。

しかし、2006年2月に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、発生地域周辺の鶏が大量処分されたほか、国内消費が急速に落ち込み、デリーでは価格が3割も下落したといわれる。感染が拡大した場合、約5億羽が飼養されるインドの家きん産業が受ける損失は大きく、国内のみならず、貿易・流通などにも影響を与えるものとみられる。

(3)家きん卵

インドの家きんとして重要なものは鶏とアヒルであり、これらの卵について、国民各層にどの程度受け入れられているのかについては不明な点も多い。しかし、インド国内ではオムレツなどの形で比較的食べられているようであり、道端でオムレツやゆで卵などを調理する屋台なども見かけることがある。

また、インドは世界第8位の家きん卵輸出国(2004年FAO統計:48,582トン/殻付きベース)であり、鶏卵に限っても、その輸出量は世界第9位(同:37,416トン)となっている。日本向けには全卵粉など粉卵の輸出が行われてきた。

こうしたことから、インドにおける高病原性鳥インフルエンザの発生は、今後の状況次第によっては、卵の消費・流通などにも影響を及ぼす可能性が懸念されている。

(4)その他

そのほかのものとしては、綿羊やヤギによる羊毛や毛皮の生産、運搬用または農耕用の馬類(馬、ポニー、ロバ、ラバ:一部は競走用)およびラクダなどがあるが、インドで見逃せないのは大家畜の「ふん」の利用で、畜産生産額の8%(2002/03年度で1,274億ルピー(約3千6百億円))を占めている。

特に牛や水牛のふんは、せんべい状にして天日乾燥し、自家用の燃料などに用いられる。農村部などでは、量が多くなると「かまくら」のように積み上げ、崩壊を防ぐために周囲を泥やふんなどで塗って貯蔵している光景を見かける(「畜産の情報」海外編2006年4月号グラビア参照)。また、ふんの一部はたい肥にされ、地域によって幅はあるが、おおよそ1キロ当たり20ルピー(約56円)前後で取り引きされているという。

ふんの乾燥風景

IV 酪農の発展とアナンド・パターン

1 インドの酪農の発展

インドでは、60年代後半から70年代の「緑の革命(Green Revolution)」により、穀物の飛躍的な増産と自給を成し遂げた。この「緑の革命」の地域展開と関連を持ちながら、貧弱な飼養管理と粗悪な飼料、そして搾乳牛の低生産性の改善により、70年代後半からインド北西部を中心に生乳生産が急増した。いわゆる「白い革命(White

Revolution)」である。

「白い革命」は、特に「緑の革命」による穀物生産の増大が、穀物やその残さを家畜の飼料へ回す余裕を生み出し、結果的に生乳の飛躍的な増産達成が実現されたことによるものとされる。具体的には搾乳牛の品種改良と飼料供給の質的・量的な向上が図られたためであり、そして直接的には、「1滴のミルクによる大洪水」を合い言葉に、FAOの機関である世界食糧計画(WFP)の援助によって70年7月から開始された世界最大の酪農プロジェクト「オペレーション・フラッド計画(OF計画)」の成功によって成し遂げられたものであった。

OF計画は、あらゆる目的が込められた貧困除去計画ではない。OF計画の柱は、大きく2つの内容に集約される。1つは、農村部の生乳生産者にとって、価格の保証されたマーケットを大都市に構築すること、もう1つは、品種改良と配合飼料の供給などにより搾乳牛・水牛の生産性を向上させ、生乳の生産意欲を高めることであった。

「緑の革命」は、食料の自給基盤を確立させたという大きな成果を上げた反面、農民の二極化を招き、相対的にはより多くの農家を貧困化させることとなったといわれる。しかし、農地がなくても牛や水牛の飼養は可能であることから、「白い革命」は、「緑の革命」の恩恵にあずからなかった農民や農業労働者たちから、日々の収入源が確保されたとして喜んで迎えられた。

その結果、99年の調査報告によれば、酪農家世帯の15%を占め、生乳生産の19%を担う「土地なし」層の家計収入の過半が、生乳からの収入でまかなわれることとなった。

表7:家計収入への酪農の貢献度

| 生乳生産者の組織化の歴史 ―アナンド・パターンの成立 1 植民地支配下の中間業者への不信が発端 インドのマハーラーシュトラ州西部沿岸に位置する州都ムンバイは、人口約1,450万人(2001年国勢調査)のインド最大の都市であり、95年に改称されるまではボンベイの名で知られていた。 この大都市ボンベイの北方約400キロメートルにある現在のグジャラート州アナンド市は、かつてボンベイへの生乳供給地の1つであった(現在、ムンバイの生乳は、ほとんどをマハーラーシュトラ州内から調達)。インドは1947年8月15日、英連邦内の自治領としてイギリスから独立、50年1月26日の憲法発布により共和国として完全な独立を成し遂げた。独立前のボンベイの植民地政府は、私的独占企業に集乳権を許可しており、アナンドでは29年からダラール氏(Eduljee Pestonji Dalal)が小さな乳業プラントを持ち、農家から生乳を安く買い叩いて生乳の加工を行い、ポルソン(Polson)というブランドで製品を消費者に高値で売って利益を得ていたのである。 このような状況に、アナンド地域の生産者たちが不信と怒りを募らせ、ボンベイ・プレジデンシー(現在のグジャラート州、マハーラーシュトラ州、カルナータカ州およびパキスタンの一部により構成:プレジデンシーは植民地時代の行政区画の1つ)のグジャラート地方のローカルコングレスリーダーであったT.パテール氏(Tribhuvandas Patel)に陳情した。陳情を受けたT.パテール氏は、同じグジャラート出身でインド独立運動のリーダーの1人であったS.パテール氏(Sardar Patel:独立後、ネルー内閣の副首相)に相談、S.パテール氏は生乳をダラール氏に売らないようにし、ポルソンブランドをなくせばよいと回答した。ただし、S.パテール氏は、自分は国の政治家であり、地域のリーダーにはなれないため、同じくグジャラート出身のデサイ氏(Morarji Desai:後の首相)と相談するよう指示した。 2 ミルクストライキへ S.パテール氏から紹介されたデサイ氏は、アナンド地域の生産者たちに協同組合を組織するよう勧め、その作り方や運営・活動の方法などを助言、併せてダラール氏に生乳を売らないよう勧告した。そして46年5月、アナンド市近郊のサマルカー村(Samarkha)を皮切りに、15日間の大規模なミルクストライキに突入した。生産者は、搾った生乳を自家消費分を除き畑などに廃棄した。その間、貧しい生産者は生活費に充てる乳代が入らず非常に苦しんだが、その後の生活改善のために全員が頑張り通した。 このストライキを聞きつけ、ボンベイの植民地政府からミルク・コミッショナーのクロディー氏(Khurody)がアナンドへ乗り込んできた。クロディー氏は生産者と直接対話し、ストライキをやめるよう説得したものの、生産者たちは自らの協同組合を作る意志を曲げなかった。それでも、クロディー氏はいずれ彼らが途中で投げ出すだろうと事態を楽観視し、彼らに好きにするように言ってボンベイに帰参した。 3 自らの利益のための組合組織 こうして自らの意志を貫徹したアナンドの生産者たちは、植民地支配下の英国系乳業会社の専横に抵抗し、ついに自らの利益のために闘う組織として酪農協同組合を組織した。そして46年12月14日、既存の2つの村落酪農協を基盤に連合会(カイラ県酪農協同組合連合会:KDCMPU)を設立、後に乳業工場を持ってアムール(AMUL:Anand Milk Producerユs Union Limited)というブランド名で乳・乳製品の製造・販売も始めるのである。 4 「インド近代酪農の父」クーリエン博士の登場 共和国成立の前年に当たる49年、国費で米国のミシガン州立大学大学院に留学し物理学と工学を修め、冶金学(やきんがく)および原子力なども研究していたベルガーゼ・クーリエン博士(Dr.Verghese Kurien:当時はMaster of Science)が、インド中央政府の命令で、KDCMPUに隣接していた政府の軍用食料クリームの研究所に役員兼技師として赴任してきた。 当時、KDCMPUは、ボンベイのミルク・コミッショナーであるクロディー氏から、品質と衛生面に対して言いがかりをつけられ、製品を拒絶されて困っていた。このため、KDCMPUの会長に就任していたT.パテール氏(ローカルコングレスリーダー)が、農業大学に務めていたマガンブハン博士(Dr.Maganbhn)に相談したところ、近くにいるクーリエン博士の助言を受けるよう勧められた。 助力を要請されたクーリエン博士は、殺菌設備を有する工場を設置するよう進言した。T.パテール氏は自らの資金と富裕農民層からの募金による資金集め、クーリエン博士は技術面から後押しすることによってこれを実現した。このとき、技術面での助力継続を要請されたクーリエン博士は、3か月契約でKDCMPUに協力、その後、国の研究所を辞職し、50年4月1日にはKDCMPUの役員となり、以後今日まで、インドの近代酪農の発展にその生涯を捧げることとなるのである。 5 政府の後押しで発展する酪農協―アナンド・パターンの拡大 酪農協発展の大きな転機は64年、当時のシャストリ首相がアナンドを訪問したことに始まる。シャストリ首相は、クーリエン博士とともに予告なしでカイラ県の村に赴き一夜滞在、階層や宗教の異なるあらゆるタイプの農民たちと酪農協について語り合って大きな感銘を受けた。そして、この方式を全国に是非とも広げたいと考え、早速実行に移したのである。翌65年には、インド酪農開発委員会(National Dairy Development Board:NDDB)がNDDB法によって設立、この機関を拠点として、酪農協が政府の肝いりでインド各地に普及するようになるのである。 なお、クーリエン博士はNDDB初代総裁に就任、98年11月28日に77歳で退任するまで、30年以上にわたって総裁を務め、現在はNDDB名誉総裁であるとともに、グジャラート州酪農協同組合連合会(GCMMF)及びアナンド農業経営大学(Institute of Rural Management,Anand:IRMA)のいずれも会長職にある。最大の農業指導者の1人として‘Father of the White Revolution’(白い革命の父)と称され、84歳の現在も国民の尊敬を集めている。 |

2 インド酪農開発委員会(NDDB)の役割と事業概要

65年にNDDB法によって、インド酪農開発委員会(NDDB:National Dairy Development Board)が設立された。NDDBはインドに7つある政府関係機関(Authorities)の1つで、その目的は、アナンド・パターン(アナンド型酪農協)を全国に普及・拡大することにあった。本部はグジャラート州アナンドにあり、4つの地方支部の下に12の州事務所と約450の地域事務所を有している。

NDDBは現在、酪農開発などのための広範な事業を展開している。各州における既存酪農協の事業の拡大、組織酪農が確立していない地域での新世代の酪農協の設立、生乳の加工処理能力の拡大、家畜疾病のコントロール、政府から配給される乳牛・水牛の飼育などに対する財政的支援を行うほか、人工授精の促進、牛・水牛の遺伝的能力の向上、農家への十分な繁殖サービスおよび農家への助言を通じて牛・水牛の生産性を高めるとともに、乳・乳製品の品質保証プログラムの推進(バルククーラーの普及拡大など)も行っている。また、女性組合員を増やし、酪農協における女性の役割を高めるための活動や酪農家・酪農協での人材の育成・開発に力を注ぐ一方、コーデックス(CODEX

Alimentarius)委員会では、乳・乳製品の衛生基準や家畜飼養基準を確立するための交渉において、インド政府を技術的な側面から助けている。

さらに、NDDBは子会社を有し、乳・乳製品、生鮮果実・野菜、冷凍野菜、植物油などの販売活動や農畜産業に関する研究開発・普及およびコンサルタント事業なども実施している。

3 アナンド・パターンの拡大に向けたOF計画の始動

65年に初代NDDB総裁となったクーリエン博士は、NDDB設立当初、州政府への再三にわたる要請にもかかわらず、アナンド・パターンを適用・推進するための財源たる基金が準備されなかったと語っている。NDDBがその目的を達成するためには、自らの計画と基金を持たねばならないことが明らかになり、そのためにOF計画が展開されることになったのである。

同博士によれば、NDDBは70年、革新的な機構によりFAO−WFPが実施できる計画をインド政府に受け入れさせた(注:食糧援助をOF計画の推進に使うというアイディアが余りにも独創的であったために、「食糧援助の役割」やOF計画そのものについて多くの論争があった。博士は、食糧援助商品の販売が開発のための国内資源を生み出す場合は、その食糧援助は擁護されるとしている)。具体的には、70年以降、WFPから5年間にわたって援助された12万6千トンの脱脂乳と4万2千トンのバターオイルは、還元乳の製造に使われ、当時の酪農システムの中で通常価格で販売された。これによって9億5千4百万ルピー(約26億7千万円)が生み出され、OF計画の下で取り上げられた各種の活動遂行のために使われることとなった。これが「白い革命」となってインド酪農の発展に大きく貢献したことは前述したとおりである。NDDBの運営は、この基金と中央政府からの助成金によって賄われている。

2004/05年度における酪農協は、インド28州中22州(正確には23州だが、カシミール州から数字の報告がないため)1連邦直轄領に分布し、全国で約11万3千組織(うち州連合会22・県連合会176)、組合員数は約1千2百万人にまで拡大しており、今後さらに拡大するものとみられている。

表8:インドの酪農協と組合員数の推移

4 アナンド・パターンと女性活動

NDDBによると、2004/05年度の女性組合員は296万人で、同年度における全組合員の24.7%を占めている。

インドの農家の男性は、屋外における農作業や雇用労働者などとして家の外で働く機会が多く、実質的には女性の知識や技術が酪農部門の多くの部分を支えているといわれる。

しかし、一方で、特にインドの農村部においては、家庭生活の中で女性が主体的な存在として力を持つことについて、社会規範上の理由などから、さまざまな制約があるともいわれている。

このため、アナンド型酪農協は、女性の活動組織を設けて女性組合員の加入を促進し、協同組合における女性の役割を高めるとともに、必要な教育・訓練を実施するなど、経済面や技術面、文化面などにおける女性の自立促進のための支援活動にも大きな役割を担っている。

また、女性組合員は、牛や水牛の妊娠・出産に関する情報や実体験などから、自分の妊娠・出産に際しても、そのメカニズムを理解しており、妊娠中の生活においても、自らさまざまな配慮を行っていると報告されている。

こうした活動により、伝統的に女性が主体となって担ってきた家畜飼養、特に酪農を通じた安定的な生乳の販売収入の獲得とも相まって、女性の労働と収入の確保が自他ともに評価され、社会的なルールの変更と、変更されたルールの定着へと結びつくこととなった。そして、このことが家族の生活向上につながっただけでなく、家庭内、ひいては社会における女性の発言力を強化させ、さらには生乳生産性の向上と女性福祉の双方に利益をもたらすこととなったといわれる。

5 アナンド型酪農協の組織構造

(1)村落酪農協同組合(Village Dairy Co-operative Societies)

アナンド型酪農協の最小組織単位は、アナンド・パターンの基盤となる1人1人の生乳生産者が住む村レベルの単位酪農協=村落酪農協同組合(以下「単協」という。)である。

その主な活動内容は、生乳の集荷と一時保存、県連合会への販売であり、組合員への濃厚飼料の販売や獣医療・人工授精サービスなども行う。生乳生産者は、組合への出資と生乳販売契約の締結により、誰でも組合員になることができる。

各単協は集乳所を有し、毎日朝夕2回、生産者が徒歩や自転車などで生乳を運んでくる。インドでは、水牛由来の生乳と牛由来の生乳は、乳脂率の違いなどはあるものの、際立った差はあまりないと認識されているため、両者は特に区別されず、混合されて流通している。

集乳所では、生産者ごとに、主に乳脂率に関する生乳の品質検査が行われ、乳脂率と乳量をベースに乳量が支払われる(支払日や支払方法などは集乳所により異なる)。生産者への支払いについては、乳代の最終精算による追加払いがあるほか、毎年末、組合の利益は各生産者の生乳販売量に応じ、ボーナスとして還元される。

(2)県酪農協同組合連合会(District Co-operative Milk Producersユ Union)

県レベルの連合会(以下「県連」という。)は、アナンド型酪農協の実質的な地方拠点である。県連は近代的な乳業工場を所有し、単協で集荷された生乳を処理・加工して乳・乳製品を販売する一方、余剰な生乳をバターや粉乳などに加工している。また、一部の県連は、生乳の増産に不可欠な濃厚飼料の生産工場も所有している。

その主な活動内容は、生乳の処理・加工および販売などに加え、組合員への濃厚飼料の販売や獣医療・人工授精サービスなども行っているほか、単協のリーダーやスタッフを支援するための研修・コンサルタント事業なども実施している。

(注)District は州(State)の下の行政単位で、日本の都道府県よりも広範な地域の管区を指すものであるが、多くの訳書に従って「県」とした。

(3)州酪農協同組合連合会(State Co-operative Milk Marketing Federation)

州レベルの連合会(以下「州連合会」という。)は、製品のマーケティングが主要業務であり、会員である県連の乳・乳製品の販売に責任を負っているほか、州を越えた売買を司っている。

また、州連合会の一部は、県連と競合しない範囲内で乳業工場や飼料工場を所有するほか、県連に対する活動支援なども行っている。

図6:アナンド・パターン

6 アナンド型酪農協の運営

アナンド型酪農協の運営は、極めて透明性が高く民主的である。単協の役員は、組合員による直接選挙または組合員全員を対象とした集会における賛成の挙手などによって選出される。

アナンド・パターン発祥の地であるグジャラート州の場合、単協ごとにそれぞれ役員が置かれ、その互選によって組合長が決められる。州内には12の県連があり、役員がそれぞれ12人ずつ置かれる。その各12県連の役員の互選によって決定された県連の会長12名が州連合会の役員となる。

単協、県連および州連合会は、それぞれ定期的に会議を開催して需給や市況などに関する情報交換や需給予測などを行い、業務方針や毎月の買入乳価などを決定している。アナンド・パターンでは、単協も県連も州連合会も、そしてそれぞれが所有する集乳所や乳業工場、飼料工場などもすべて組合員のものであり、そこに従事する人々も、すべて組合員の利益のために働いているという意識が徹底されている。

このため、乳・乳製品の売上金についても、約25%は州・県・村レベルの組合組織の人件費や運営費などに充てられるが、残り75%は単協に入り、組合員の福利厚生積立分(額は単協ごとに異なる)を差し引いた後、各組合員に還元されている。

V 村落酪農協同組合の事例

1 ナバリ村酪農協同組合

(Navali Milk Producer' s Co-operative Society Ltd)

グジャラート州アナンド市郊外のナバリ村は、人口約7千人が生活する農村で、村および酪農協の概要は表9に示すとおりである。

表9:ナバリ村およびナバリ村酪農協の概要(2004/05年度)

このナバリ村酪農協は、正式な設立は50年2月2日、登記は同年6月16日となっているが、実はアナンドにおける大規模なミルクストライキの末、46年12月14日にカイラ県酪農協同組合連合会(KDCMPU)が設立された際に、その基盤となった2つの単協のうちの1つで、いわばアナンド・パターンの草分け的存在である。

ナバリ村酪農協の集乳所が開いているのは、朝は午前6時から8時まで、夕方は午後6時から7時30分までとなっている。1日当たりの集乳量は、約1千4百リットルである。

搾乳を終えた組合員は、ふた付きの容器に入れた生乳を単協の集乳所に持ち込んでくる。

ナバリ村酪農協の場合、各組合員は自分の順番が回ってくると、計量器に乗せられた受付のバケットに生乳を空ける。バケットの口には、ガーゼを敷いたザルが置かれ、ゴミなどが入らないように工夫されている。計量器は、隣に置かれたコンピュータに接続されており、持ち込んだ乳量が自動的にインプットされるようになっている。

計量後、バケット内の生乳からごく少量が採取され、乳脂計による乳脂率の測定が行われる。乳脂計もコンピュータと接続されており、あらかじめインプットされている乳脂率ごとの乳価(乳価は市場価格を参考に毎月変更される)と乳量により、各組合員に支払うべき乳代がコンピュータ内で計算・記録され、打ち出されたレシートが組合員に渡される。乳代は翌日、各組合員の口座に振り込まれる。

こうして集められた生乳はバルククーラーに蓄えられ、毎日1回、午前中に県連のタンクローリーが集荷している。生乳の一部は、集乳所の開業時間内に、1リットル当たり20ルピー(約56円)程度で販売もされている。

前述したとおり、インド全国の人口授精率は2割程度であるが、ナバリ村酪農協によると、同村の人工授精率は現在6割程度である。同酪農協では、これを8割にまで引き上げることを目標としている。

また、グジャラート州酪農業協同組合連合会(Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd:GCMMF)には、現在、72名の獣医師が所属しており、それぞれが無線機付きのジープを1台ずつ支給(1972年〜)されて農家を回っている。家畜の不調や疾病などが発生した場合、組合員から通報を受けた単協は、無線によってGCMMF所属の獣医師と連絡を取って診療を依頼する。

このグジャラート州内の組合員に対する獣医療サービスは、1件当たり一律50ルピー(約140円)で薬品代は無料とされており、このうち25ルピー(約70円)は単協が負担するため、組合員が実際に負担するのは残り半分の25ルピーである。GCMMFによると、無償でも差し支えはないが、獣医師の診療を特段必要としないケースの往診要請を防ぐためには、有償診療はやむを得ないとしている。

ナバリ村酪農協の集乳所

2 サンデサール村酪農協同組合

(Sandesar Milk Producer' s Co-operative Society Ltd)

グジャラート州アナンド市郊外のサンデサール村は、人口約6千人の農村である。現在の酪農協の建物は、83年に当時のギアニ・ザイル・シン大統領によって開扉式が行われたものである。村および酪農協の概要は、表10に示すとおりである。

表10:サンデサール村およびサンデサール村酪農協の概要(2004/05年度)

サンデサール村酪農協の集乳所は、朝は午前6時から8時30分、夕方は午後6時から7時30分ないし8時までとなっている。1日当たりの集乳量は、2004/05年度の統計では約1千4百リットルと推計されるが、S.R.M.パテール組合長によると、現在は約2千リットル程度の集乳があるという。集乳の仕組みや獣医療サービスなどは、基本的にはナバリ村酪農協と同様であるが、多少異なる点を交えながら簡単に述べる。

組合員がふた付きの容器に入れて持参した生乳は、ゴミ除けのガーゼが張られたろう斗を用いて、窓口の前に置かれたバケットの中に移される。順番が回ってきた生産者が、そのバケットから窓口の計量器に乗せられたバケットに生乳を注ぐと、持ち込んだ乳量と乳脂率が計測され、コンピュータにデータが自動的にインプットされる。生乳はバルククーラーに貯蔵され、毎朝タンクローリーによって集荷されている。乳代は、集乳の受付窓口に隣接する窓口で組合員に現金払いされている。生乳の一部は出口の横で、1リットル当たり20ルピー(約56円)程度で販売されている。

|

|

| 組合員は、専用のバケットから受付(向かって右側の窓口)のバケットに生乳を移した後、乳量・乳脂率に応じ、向かって左側の格子付きの窓口で、乳代を現金で受け取る。 |

サンデサール村酪農協の敷地内には、人工授精施設と村の子供たちのための診療所が併設されている。S.R.M.パテール組合長によると、村内に飼養されている水牛および牛の約9割は人工授精であり、施設では毎日10〜15頭の人工授精が実施されている。また、毎月1回、3名の獣医師(1名はGCMMF、2名はサンデサール村酪農協の所属)による妊娠鑑定も行われている。

VI 生乳の流通と乳業

1 NDDB傘下の酪農協の取扱高とGCMMFの販拡戦略

2004/05年度、酪農協全体(全インド28州・7連邦直轄領中、22州・1連邦直轄領)で1日当たり集乳量が初めて2万トン(年間集乳量730万トン)を超えるとともに、前年比15%増を記録した。これはインドの全生乳生産量の8%を占める。その反面、飲用乳販売の伸びはわずか5%にとどまった。

この中で近年新たに浮上してきたのが、全国最大の酪農協連GCMMFと他の酪農協連のあつれきである。先に述べたようにアナンド・パターン発祥の地を擁するGCMMFは、全国の酪農協集乳量の3割を占める最大の酪農協ブランド(Amul)であり、かつ、インド最大の乳製品輸出業者であるばかりでなく、グジャラート州域を超えて既に全国に47ヵ所の営業所と3千を超える販売所を有し、インド全域での販売網の構築を目指している。その結果、他州のほとんどの酪農協にとって、事業の中核をなす飲用乳部門をAmulブランドが侵食することになり、NDDBと他州酪農協は警戒感を強めている。

アナンド型などの酪農協の地域別普及状況を検証したのが表11である。地域ごとの生乳生産量に占める酪農協による集乳量のシェアは、北部及び東部でまだ3%前後にすぎないのに対し、発祥の地グジャラート州では州生産量の29%と群を抜いている。そのため、アナンド・パターンを全国に普及・拡大させ、零細農民に生活の糧を与えることを一義的な目的としているNDDBの立場からみれば、ようやく育ちつつある他州酪農協の収入源たる市乳市場を、同じ仲間であり、しかも、アナンド・パターンの「元祖」でありながら攻撃的な販路拡大によって潰そうとするGCMMFの動きは、看過できないことになる。

事実、NDDBは2004/05年度の年次報告書で他州の酪農協に対し、(1)マーケティングにおけるプロ意識を高めること、(2)ブランドの公平性を確立すること、(3)自らの流通ネットワークを強化すること、(4)酪農家から消費者へ市乳を届けるまでのコストを削減することを訴えている。同時に、首都デリーにおけるNDDB直轄ブランド‘Mother

Dairy’は、GCMMF以外の他州酪農協の生乳のみから製造された市乳と乳製品の販拡努力を補うものであるとして、対決姿勢を明確にしている。

表11:酪農協の地域別シェア(03/04年度)

2 インドの生乳流通構造

インドでは基本的に集乳時から牛乳と水牛乳は区別せず、混合して加工処理・流通が行われている。NDDBのデータやインド農業調査研究会議(ICAR)のタネジャ博士、グジャラート州酪農協同組合連合会などからの聞き取り結果から推定すると、生乳流通構造はおおむね図7のようになっている。

図7:インドの生乳流通構造

非組織的な流通のうち都市等への販売については、朝夕、自転車やバイクの両脇にミルク缶を提げて街中を走る光景によく出会った。搾乳直後の生乳を売りに行くところか、売って帰る途中であろう。

デリー南部ハリヤナ州ファリダバード近郊の水牛飼養農家(10頭の搾乳用水牛のほか、カリフラワー、大根、ジャガイモ、ニンジン、アルファルファ、えん麦、マスタードを32ヘクタールの農地で生産する篤農家)は、自ら1日10リットル搾乳し、近隣農家の分も合わせて1日60リットルを毎日、近くの都市ファリダバードまでバイクで売りに行く。販売価格は1リットル当たり18〜20ルピー(50〜56円)とのことであった。また、別の農家は7〜8戸の農家から毎日100リットルの生乳を集め、ファリダバードから首都デリー行きの生乳運搬用の2両編成貨車に積み込み、デリーで販売するとのことであった。聞き取りでは、農家からの買取価格が1リットル当たり11〜12ルピー(31〜34円)、デリーでの販売価格が同15〜20ルピー(42〜56円)とのことである。このように、一般的に大都市近郊では、一部の農家あるいは水牛のオーナーが生乳流通のミドルマン(中間流通業者、仲買業者)として機能しているようである。

|

|

| 夕方、生乳(フレッシュミルク)を買いに来た女性たち。市場相場や乳脂率などにより異なるが、集乳所ではおおむね1リットル当たり16ルピー(45円)前後で購入、18〜20ルピー(50〜56円)で販売 |

なお、インドの人たちは乳業工場でパイプラインを通った「市乳」よりも、まだまだ、搾りたてのフレッシュミルクを好むようである。ただし、必ず沸かして、チャイー(インド人の大好きなミルクティー)にして飲むのが一般的で、1日に5〜6回、あるいはそれ以上飲む。

参考までに、インド農業省によるデリー首都圏でのミルクの販売価格は次表のとおりである。

表12:デリーにおけるミルクの販売価格

(2004/05年度)

3 GCMMFと代表的乳業企業

表13に、今回の調査で訪問したGCMMFとMahaan Group(訪問調査したのはMahaan Protein Ltd.)、そして、それらとの比較のためにNestle

Indiaを取り上げた。

表13:インドの主要乳業企業比較

GCMMFは前述したように、インド最大の酪農協ブランド(Amul)、最大の食品販売業者、最大の乳製品輸出業者として知られるが、傘下工場のうち12の県連に属さないGCMMF直轄工場の一つ、マザーデイリー・ガンディナガール工場は大都市への飲用乳の供給とグジャラート州全体の需給調整の役割を持つ基幹工場である。

現在、アジアで最大級の工場(イスラエル、韓国にNo.1、No.2の工場があるとされる。)の1つで、第3次オペレーション・フラッド計画により最新技術を投入して作られた。12県連合会の工場はグジャラート州ほか国内向けがほとんどであるのに対し、この工場では40%が輸出向けである。60%の国内向けに関しても、UHT乳(日本でいうロングライフ乳)ではインド最大のパッキング工場であり、また、最大のアイスクリーム生産量を誇る。さらに、2010年までに17億ルピー(48億円)を投じて行う新設計画では、第1期の昨年、日量100トンの粉乳工場を新設、2007〜08年にまでに日量100トンの粉乳工場をもう1つとバター工場を1つ新設する計画である。これにより、現在1800キロリットル/日(67万トン/年)としている生乳処理能力は、3倍の規模に拡大する見込みである。

一方、Mahaan Proteins Ltdは、消費者の目に触れる乳製品としてはギーのコンシューマーパックが目立つ程度であるが、乳成分を分解して、カゼイン・カゼイナート(食用)、乳糖(食用、医薬用)、WPCなど各種ホエイ(機能性WPCを含む)などを製造し、これらを国内、海外の食品業界へ主力商品として販売しているユニークな企業である。Mahaan

Groupも、3〜4年後には集乳量を3倍に拡大するとしている。

Mother Dairy,Gandhinagar工場

4 NDDB:自らの子会社による販売活動

先に「IV 酪農の発展とアナンド・パターン」の2で述べたように、NDDBはその目的達成のために、子会社による販売活動も行っている。

(1)Mother Dairy Fruit & Vegetable Private Limited

、Mother Dairy Foods Processing Limited

デリー首都圏において、各州の酪農協が生産した生乳のみを原料に‘Mother Dairy’のブランド名で飲用乳各種(ポリパックのDouble

Toned Milk(乳脂率1.5%、無脂固形分9.0%)、Standard Milk(乳脂率3.0%、無脂固形分8.5%)、ブリックパックのUHTミルクなど)、乳製品(ギー、フローズン・デザート、デイリー・ホワイトナー)などを製造、販売している。そのほか、‘Safal’(カルナータカ州バンガロールで運営している青果卸売市場の名称)ブランドの生鮮果実・野菜、冷凍野菜、野菜ジュースの製造、販売及び‘Dhara’ブランドの植物油を販売している。2004/05年度の売上高は157億1千万ルピー(約440億円)。

(2)Dhara Vegetable Oil and Foods Company Limited (DOFCO)

‘Dhara’のブランド名で23種のパックの食用油(マスタード、菜種、ピーナッツ、ひまわり、大豆)をMother Dairy Foods

Processing Ltdを通じて販売している。2004/05年度の売上高は30億5千万ルピー(約85億円)。

(3)Indian Immunologicals Limited (IIL)

様々な家畜疾病から家畜を守るため、口蹄疫(FMD)ワクチンなどを研究・開発し販売している。2004/05年度の売上高は8億3千万ルピー(約23億円)。

(4)IDMC Limited

生乳冷蔵センターの設置、生乳加工処理プラントの建設、バルクミルククーラーの設置などを行うほか、冷蔵保管システムを海外に輸出する仕事も行っている。2004/05年度の売上高は、6億8千万ルピー(約19億円)。NDDBの完全子会社である。

VII インドと主要国の酪農比較

インドの酪農あるいは酪農協連を中心とした組織酪農が、世界の酪農国や日本と比較してどのように異なっているのかを検証したのが表14である。インドでは、全国の酪農家戸数を示すデータが見当たらなかった。経産牛・水牛を飼っている世帯・個人は、推定で数千万戸とみられ、世界一の生乳生産量を誇るインドの酪農が、いかに小規模の集合体であるかが理解されよう。

2004/05年度の酪農協全体の集乳量(自家消費分を除く)が732万6千トン、同組織下の酪農家戸数が1,232万6千戸であるから、1戸当たりの平均集乳量は年間594キログラムと、経産牛・水牛1頭分の乳量にも満たない。このことから、自家消費分が相当程度あるものと推測される。

表14中、経産牛・水牛1頭当たり乳量については、生乳生産量を経産牛頭数、経産水牛頭数でそれぞれ除して算出したものであるが、ICARのタネジャ博士は、2001年のデータとして経産牛1頭当たり946キログラム、経産水牛1頭当たり1,431キログラムとしている。

インドの比較対象とした国々の世界の乳製品輸出に占めるシェアは、ニュージーランド32%(2004年、国際酪農連盟(IDF)資料。以下同じ)、豪州13%、米国6%であり、EU全体では34%を占めている。

各国の生産者乳価は、円換算ベース(1ドル=118円で換算)ではインドの1キログラム当たり24円に対し、米国42円、ニュージーランド30円、豪州25円、日本90円となっている。

また、各国比較の過程で最近の牛乳小売価格を調べたところ、インドの1リットル当たり52〜58円に対し、米国95〜125円(通常1ガロン=3.785リットル単位で売られているものを、1リットルに単純換算)、ニュージーランド130〜140円、豪州121〜127円、日本160〜180円となっている(インドは今回の調査、米国、NZ、豪州は当機構駐在員からの聞き取り、日本は日本経済新聞社POS情報サービス。1ドル=118円、1豪ドル=86円、1NZドル=74円で換算)。

これらから、小売価格と生産者乳価の比率(生産者乳価に対して小売価格が何倍になっているか)を算出すると、インドが2.2〜2.5であるのに対し、米国2.3〜3.1、ニュージーランド4.5〜4.8、豪州5.0〜5.2、日本1.8〜2.0となっている。為替レートの関係があるものの、この違いは各国の加工・流通コストの相違や牛乳が消費者の手に渡るまでの各セクターのマージン分配構造の相違などによるものと考えられ、今後分析すべき課題の一つである。

表14:主要国の酪農比較(2004年度)

VIII 畜産物輸出の現状と輸出振興

1 インドの農産加工食品輸出の現状

2004年度の農産加工食品輸出額(林水産物を除く)は1,625億5千万ルピー(4,551億円、前年比14.6%増)で、インドの総輸出額の5%程度にすぎない。そのうち、コメが669億6千万ルピー(1,875億円、前年比60.7%増)と農産加工食品輸出全体の41%を占め、小麦(シェア9%)及びその他穀類も加えた穀類合計では55%を占める。現状を見る限り、インドは米を中心とした穀物輸出国である。畜産物・畜産加工品(以下「畜産物」という。)は穀類に次ぎ、225億2千万ルピー(631億円、前年比11.2%増)で農産加工食品輸出の14%を占めている。

図8:インドの農産加工食品輸出額(2004/05年度)

畜産物の輸出額の伸びはこのところ年々鈍化しつつあるものの、3年連続で年率10%を超える伸びを示した。2004年度では、そのうち72%が水牛肉の輸出によるもので、乳製品の輸出額は17%を占めた。水牛肉の主な輸出先は、マレーシア、フィリピン、サウジアラビア、アンゴラ、ヨルダンなど、乳製品の主な輸出先は、バングラデシュ、米国、ドイツ、アラブ首長国連邦、アルジェリア、エジプトなどである。

なお、2005年の日本向けの乳製品輸出は「フレッシュチーズ、カード」に分類される15.75トンで、内容は、インドレストランなど用のパニール(非発酵性チーズ)が多いものとみられる。

表15:インドの主な畜産物輸出の推移

図9:インドの水牛肉輸出先別輸出額(2004/05年度)

図10:インドの乳製品輸出先別輸出額(2004/05年度)

図11:インド家きん製品輸出先別輸出額(2004/05年度)

図12:インドの羊・山羊肉輸出先別輸出額(2004/05年度)

2 APEDAによる輸出振興策

農産・加工食品輸出開発機構(Agricultural and Processed Food Products Export Development

Authority:APEDA)は1986年に生まれた商工省の中の組織で、林水産物を除く農産物や加工食品に特化して、それらの産業発展と輸出振興のために設置された。最終的な目標は、農産加工食品の輸出増加による外貨の獲得、付加価値の現金化による農家所得の向上および農村地域の雇用機会の創出にある。これらの目標を達成するために、さまざまなプログラムが用意されている(本稿では輸出促進、市場開発のためのプログラムの内容は割愛する)。

今回、APEDAを訪れて分かったことは、法令上リストアップされた品目を輸出しようとする者は、APEDAへの登録が義務付けられていること、インドの企業が初めての国に輸出しようとする場合、インド国内の関係省庁・機関からなる専門家委員会(Experts

Panel)で審査が行われ、最終的に輸出検査協議会(Export Inspection Council:EIC)が該当工場(企業ではない)に対して許可を与える仕組みになっていることである。専門家委員会のメンバーは、APEDA、EIC、食品加工産業省、州政府の関係部局などで構成されているとのことであった(注:聞き取りのみで法令規則上は未確認)。

APEDAによれば、食品を輸出しようとするすべての工場は、HACCPの認可が必須条件である。

なお、調査の時点(2005年12月)では、APEDAは家きん肉の対日輸出について、輸出認定工場をめぐる日印両国の所要手続きも終わり、近々日本に向けて輸出できる旨語っていたが、2006年2月にインドでも高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、わが国は同年2月21日付けでインドからの家きん・家きん肉等の輸入を停止して現在に至っている。

おわりに

われわれが調査を行ったのは、広大なインドの国土のうち首都デリーとハリヤナ州、ウッタルプラデーシュ州およびグジャラート州のほんの一部にすぎず、この調査結果をもって、インドとその酪農乳業の基本構造が理解できたとするのは早計である。

調査で分かったことは、現在のインドでは、欧米・オセアニアやわが国で見られるような専業の「酪農家」は希少だということである。しかし、2〜3頭程度の牛や水牛を飼うこと自体が、日々の生活を支える乳を得るばかりでなく、農耕作業や燃料としてのふんを確保するのに欠かせず、最終的には水牛肉は重要な輸出産品になるなど、土地を持たない者、農地所有者のいずれにとっても生活の糧となっているのである。酪農協のデータや農業省関係者からの聴き取りなどから、組織的な生乳流通(酪農協や私企業により乳業工場で処理加工されるもの)の割合はまだ15%程度とみられるが、国民の数%が1頭以上の牛や水牛を飼い、水源の雫(しずく)が大河につながるように、1杯の乳が世界最大の生乳生産量を生んでいるさまは、「オペレーション・フラッド」の思想そのものである。

先進諸国では、小規模経営が多いことは非効率で合理化が進んでいないことの代名詞のようにも言われるが、インドでは逆に、小規模であるがゆえに、民間・公的のいかんおよび、外資・国内資本のいかんを問わず、搾乳牛・水牛の増頭や生乳の流通・加工の組織化のための資金や技術がいったん供与されれば、1戸に1〜2頭の増頭はそれ程難しいことではない。現搾乳農家の何割かが1頭ずつ増やしただけでも、国内の生乳生産量が何%も増加する計算になる。

一方、平均値でばかり物事を捉えることにより、実態や可能性を見誤ることがある。確かに2億人とも3億人ともいわれる貧困人口のことを考えると、インドの酪農乳業発展の成果は、国内の消費にこそ向けられる必要があろう。しかし、一部の酪農協連や乳業企業が既に先行しているように、資本と技術が適地に投下され、インフラが整備されれば、インドの乳製品はいくつかの州の有力な輸出産品として重要な地位を占めるようになるだろう。今後、乳業企業との契約方式などによる酪農が拡大し、専業的な大規模酪農経営が出現し、牛や水牛の改良品種の多頭飼育による生乳生産が盛んに行われる可能性を考えると、インドの酪農乳業がいかに大きな潜在能力を秘めているか、改めて驚愕せざるを得ない。

インド中央政府に取材すると、生産部門を司る農業省、流通・加工部門を司る食品加工産業省などを中心に、生乳の組織的流通の割合を高め、乳製品の輸出を促進したいとの強い意向を持っている。これは、単に輸出による外貨獲得を狙っているだけではなく、輸出が受け入れられるためには品質の向上と安全性の確保が必須であり、輸出促進によって自ずとインド国内の酪農乳業の水準が高まることを期待したものである。こうしたインド政府関係者の考えは、本年2月28日に国会に提出された2006/07年度の中央政府予算案で、食品加工産業の振興が重点の一つとなっていることからもうかがい知ることができる。

インドは今、世界の最先端を行くIT産業などがけん引する経済発展のスピードに比べ、通信、道路、港湾、電力、空港およびコールドチェーンなどのインフラ整備が遅れているといわれる。現在、急ピッチでそれらの整備が進められているが、今後、国内のみならず、ASEAN、中国などとのFTAの進展やインドシナ諸国における道路インフラの整備が急速に進んでいることなどを背景に、生乳および乳・乳製品の流通が大きく変わる可能性もあり、われわれも今後の動向に注目している。

今回、酪農協連ほか複数の調査先で「インドは人が財産だ」という言葉を耳にした。20世紀世界最大の農業指導者の1人といわれるクーリエン博士にインタビューした際、博士はインドの将来について次のように語っている。

「インドは今後10〜20年で、間違いなく世界を動かす力を持つことになるだろう。しかし、パワフルになる必要はない。それまでの間に、インドはもっと人間的な力、そして寛容さを身につけなければならない。」

今回の調査で、デリー及びデリー近郊2州の調査先の調整と同行をしていただいた在インド日本国大使館の井上一等書記官、長時間の説明や案内をいとわずご協力をいただいたインド中央政府およびグジャラート州酪農業協同組合連合会をはじめとする多くの関係者の方々、日本での事前準備にご協力をいただいた方々に深く感謝申し上げる次第である。

|

インド酪農乳業等畜産基礎調査訪問先リスト 1 省庁関係 |

(参考資料)

1)秋吉恵:協同組合を介した生産と生活の主体形成―インド・グジャラート州の女性小規模酪農協同組合の事例から―.国際開発学会第15回全国大会,東京,2004.11

2)秋吉恵:インド農村女性のエンパワーメント―女性酪農協同組合の事例から.「アジ研ワールド・トレンド」第120号,千葉,独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部,2005.9,pp26−29

3)オドン・バレ著、佐藤正英監修、遠藤ゆかり訳:古代インドの神―バラモン教、原始仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教.大阪,創元社,2000.11

4)学習研究社:天台密教の本―王城の鬼門を護る星神の秘技・秘伝.東京,1998.1

5)学習研究社:ヒンドゥー教の本―インド神話が語る宇宙的覚醒への道.東京,2003.9

6)神谷信明:インドにおける畜産と宗教・文化の影響.「岐阜市立女子短期大学研究紀要第52集」,岐阜,2003.3,pp67−72

7)久保田義喜:インド酪農開発論.東京,筑波書房,2001.3

8)佐藤宏・内藤雅雄・柳沢悠編:もっと知りたいインドI.東京,弘文館,1997.4

9)重松伸司・三田昌彦編:インドを知るための50章.東京,明石書店,2004.12

10)社団法人畜産技術協会:平成4年度畜産技術協力推進事業報告書「インド畜産現地調査報告書」.東京,1993.5

11)須田敏彦:インドの酪農協同組合.「調査と情報」第157号,東京,農林中金総合研究所,1999.6,pp5−6

12)須田敏彦:インドの最近の穀物需給事情.「調査と情報」第199号,東京,農林中金総合研究所,2002.12,pp3−4

13)在インド日本国大使館:インド概況.ニューデリー,2005.10

14)在インド日本国大使館:数字とグラフで見るインド経済.ニューデリー,2005.7

15)在インド日本国大使館農務官:インド農業概況.ニューデリー,2005

16)田先威和夫監修:新編畜産大辞典.東京,養賢堂,1996.2

17)ひろさちや編:仏教とインドの神.東京,世界聖典刊行教会,1984.7

18)ベルガーゼ・クーリエン著、久保田義喜訳:インドの酪農開発―果てしなき夢―.東京,筑波書房,1997.11

19)森本達雄:ヒンドゥー教―インドの聖と俗.東京,中央公論新社,2005.6

20)山際素男:不可触民−もうひとつのインド.東京,光文社,2000.10

21)Basavaraj S.Benni:Dairy Co-operative Management and Practice. New Delhi,Rawat

Publications,2005

22) V.K.Taneja:Smallholder Dairying in India-Experiences and Development

Prospects,2004

23)Verghese Kurien:I Too Had A Dream.New Delhi,Roli Books,2005

24)V.M.Rao:Co-operatives and Dairy Development. New Delhi,Mittal Publications,2005

25)Central Institute For Research on Buffaloes:Annual Report 2004−2005.Hisar

26)Department of Animal Husbandry & Dairying,Ministry of Agriculture,Government

of India:Annual Report 2004−2005.New Delhi

27)Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Limited:31st Annual

Report 2004−2005.Anand

28)Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Limited:Amul India Story.Anand

29)International Dairy Federation:The World Dairy Situation 2005

30)National Dairy Development Board:Annual Report 2004−2005.Anand

31)Nestle India(http://www.nestle.in/)

32)インド気象庁(http://www.imd.gov.in/)

33)インド商工省(http://commin.nic.in/)

34)農産・加工食品輸出開発機構(http://www.apeda.com/)

35)インド農業省農業・協同組合局(http://agricoop.nic.in/)

36)インド農業省畜産酪農・漁業局(http://dahd.nic.in/)

37)インド酪農開発委員会(http://www.nddb.org/)

38)国連人口基金:世界人口白書2005(http://www.unfpa.or.jp/4-1.html)

39)社団法人部落解放・人権研究所:インドの下層階級の新しい動向.「世界人権宣言大阪連絡会議 第247回国際人権規約連続学習会講演録」,大阪,2004.1(http://blhrri.org/info/koza/koza_0100.htm)

40)日本国気象庁(http://www.jma.go.jp/jma/index.html)

41)日本国外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/)

42)日本国農林水産省(http://www.maff.go.jp/)