【要約】

養豚経営における生産コストの6割以上は、配合飼料を中心とした飼料費が占めているが、主な原料であるトウモロコシは輸入に依存しており、海外の需給動向や為替などによりその価格は大きく影響を受ける。このため、飼料自給率を向上させるなどトウモロコシの代替として注目される飼料用米を利用している事例を調査した。その結果、耕種農家から農家調達の場合、飼料コストの低減が、配合飼料としての系統調達の場合、付加価値販売による収益の増加がそれぞれ確認された。

1 養豚経営の概要 |

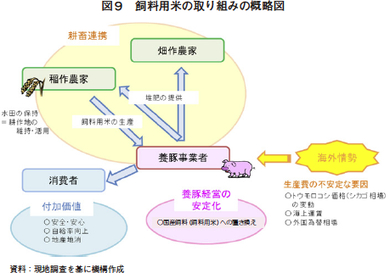

(1)飼養戸数は減少する一方、飼養頭数はほぼ横ばい

平成元年には約5万戸あった豚の飼養戸数は徐々に減少し、14年には1万戸を下回った。直近の29年には平成元年の10分の1である5000戸を下回り、4670戸となっている(図1)。

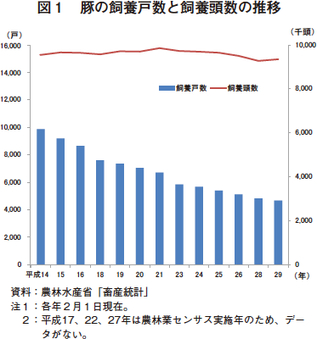

29年までの直近10年間における飼養規模別の飼養戸数は、2000頭以上の層では7.6%増加している一方で、2000頭未満の各層では軒並み減少している(図2)。

全国の飼養頭数については、23年以降減少傾向にあり、29年は934万6000頭となっている。

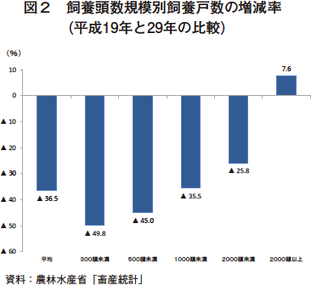

(2)収益性には、配合飼料価格が大きく影響

養豚農家の収益性を生産費と販売価格との差では、平成20年度は配合飼料価格の上昇による生産費の増加を反映し、前年度から低下した。

加えて、21年度には豚枝肉価格も下落したため、さらに低下した。22年度には枝肉価格の上昇および生産費の減少から、上昇したものの、23および24年度は再び豚枝肉価格の下落および配合飼料価格の上昇により、低下した。

25年度以降、配合飼料価格は依然高水準ではあったが、国内での豚流行性下痢(PED)発生の影響などによる出荷頭数の減少から豚枝肉価格が上昇したことで、収益はプラスに転じている(表1)。

このように、直近10年間を見てもわが国の養豚農家の収益性は目まぐるしく変化している。

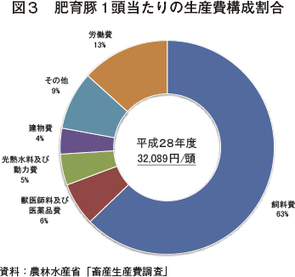

(3)生産費の6割以上は飼料費

平成28年度の肥育豚1頭当たりの生産費のうち、飼料費は63%となっている(図3)。

また、この割合は、牛1頭当たりの生産費(繁殖(子牛生産)牛39%、肥育牛27%、搾乳牛49%)と比べて大きいため、牛以上に配合飼料価格の影響を受けやすい。

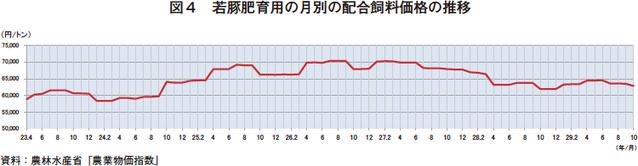

(4)輸入に依存する配合飼料(トウモロコシ)から飼料用米へ

わが国の飼料供給の8割を占める濃厚飼料原料となるトウモロコシなどの飼料穀物の価格は、輸入に依存していることから、現地相場や海上運賃、為替の影響を大きく受けている(図4)。このため、濃厚飼料原料をトウモロコシから飼料用米に切り替えている畜産農家が出てきている。これにより、飼料自給率の向上が期待される。

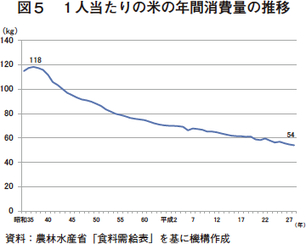

また、食用米の1人当たり消費量は平成28年に54キログラムと、ピーク時(昭和37年118キログラム)の半分以下となっている(図5)。このため、新たに飼料用米を作る稲作農家が出てきている。こうした背景から飼料用米を利用した養豚経営の事例を紹介する。

2 飼料用米の取り組み事例 |

(1)岡山JA畜産株式会社〜地元生協との連携で食料自給率向上に貢献〜

ア 経営の概要

岡山JA畜産株式会社(以下「岡山JA畜産」という)は、全国農業協同組合連合会岡山県本部(以下「全農岡山」という)などの出資を受け設立された。現在岡山県内に5農場を保有し、肉豚の生産を行い、年間出荷頭数は約3万頭となっている。

そのうち岡山県北西部に位置する井原市美星町に所在する美星鎌の畦農場(以下「美星農場」という)では、飼料用米を利用した養豚に取り組んでいる(写真1)。美星農場は岡山市内から車で1時間半ほどの山間部(標高200〜300メートルの小高い丘)にある。

美星農場は、母豚としてランドレース種(L)と大ヨークシャー種(W)を交配したLW約160頭、バークシャー種(B)約150頭を飼育する一貫農場である。

年間出荷頭数は約1万1000頭で、このうち飼料用米を含む飼料を給与した肉豚(写真2-1)は7割ほどに当たる約7500頭である。

イ 飼料用米利用の取り組み

(ア)取り組みの経緯

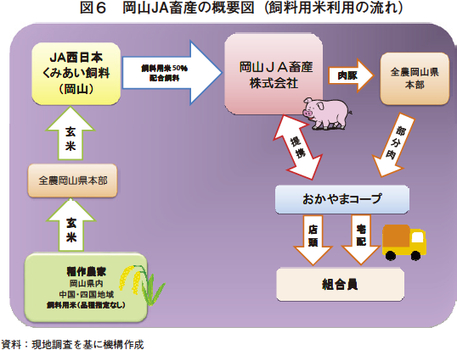

飼料用米の利用は、耕畜連携を推進させる一環として、23年度に岡山JA畜産が生活協同組合おかやまコープ(以下「おかやまコープ」という)と連携し、県内で生産される玄米を配合飼料中のトウモロコシの代替として給与し、おかやまコープで販売をすることから始まった(図6)。

(イ)利用状況

取り組みを開始した当初は、配合飼料中に10%程度の割合で粉砕した玄米を添加し、その後、28年5月からは、50%にまで引き上げた。これにより29年には年間約1400トンの飼料用米が利用されている。

飼料用米の産地は県内あるいは中国・四国地域産の食用品種が中心である。

集荷された飼料用米は、玄米で県内にあるJA西日本くみあい飼料株式会社(以下「西日本くみあい飼料」という)倉敷工場(取材時:水島工場)内に運び込まれ、高速粉砕機で粉砕される。粉砕された米は、ふるいなどにかけないため、2ミリメートル以上のものから、0.1ミリメートルほどの粉状のものまでさまざまな大きさのものが混在している。粉砕後、工場内で他の原料と配合され、肥育前期用と肥育後期用の2種類の専用の配合飼料(写真3)が製造されている。なお、飼養管理面では従来の配合飼料を給与されている肉豚と大きな変化がないように設計されている。

(ウ)飼料用米豚肉の販売

飼料用米を給与した豚肉は、コープおかやま豚としておかやまコープの組合員向けのみに販売することにより差別化を図り、量販店との価格競争にならないようにしている。価格については、岡山JA畜産(全農岡山)とおかやまコープが毎年協議を行い生産コストに応じて年間価格を設定している。おかやま豚は、過度な特売などを行わず1年中ほぼ一定の価格で販売されている(写真4)。

このため、おかやまコープでは販売価格差について理解してもらえるよう組合員向けに、どのような飼料が給与され生産された肉豚なのかなどについて詳細に説明している(写真5)。

食料自給率向上や耕畜連携の取り組みに共感した組合員は、コープおかやま豚の支持が高く、安定した販売につながっている。

おかやまコープの組合員のうち265名の食味試験において、配合飼料と飼料用米の混合割合で味は変わらないとの意見が大部分であった。また、一部でおいしくなったとの意見もあったことから現在の50%に引き上げた。

ウ 今後の取り組み

おかやまコープは、岡山JA畜産および全農岡山と連携し、岡山県全域で耕畜連携や地産地消、循環型農業、食料自給率向上に資する飼料用米利用の取り組みを継続している。

さらに、消費者である組合員が生産農場を見学する機会を設けており、このような飼料用米利用の取り組みを伝えることにより、生産者、販売者、消費者の理解が深まり、今後もより一層つながることが期待される。

(2)おおやファーム株式会社〜「霜降り」の追求で差別化を実現〜

ア 経営の概要

おおやファーム株式会社(以下「おおやファーム」という)は、大矢智彰氏が北海道千歳市に設立し、農場は、新千歳空港から車で約15分の距離にある。また、飼料倉庫およびと畜場が農場からそれぞれ車で30分圏内の距離に位置し、肉豚生産を行う上で優位な立地となっている。

農場の敷地は、2.2ヘクタールで繁殖用豚舎4棟と肥育用豚舎3棟の計7棟を所有し、飼養規模は、母豚が220頭、肥育豚年間出荷頭数が6130頭である(平成29年1月現在)。

イ 飼料用米利用の取り組み

(ア)取り組みの経緯

平成22年、ホクレンにおいて飼料用米を給与した新しい肉豚生産を推進するプロジェクトが発足した。プロジェクトの中で生産を担う候補者の選定に当たり、銘柄豚の希少性を損なわない程度の販売量に調整するため、当時の年間販売頭数が5000頭規模程度の養豚農家であり、かつ若手経営者である大矢氏に白羽の矢が立つこととなった。

(イ)利用状況

去勢豚を中心に、仕上げ期に飼料用米を15%配合したホクレンの配合飼料「う米豚のエサ」を給与している。そのうち、一定の品質以上の肉豚が、霜降りの肉質が特徴の自社銘柄豚「う米豚」として年間3000頭販売される(写真6)。

一方、雌豚を中心に、一般的な配合飼料を給与しており、普通豚として販売される。

この「う米豚のエサ」は、飼料用米の配合に加え、飼料中のアミノ酸バランスを独自に設計することで、筋肉内脂肪含有量を高め霜降り肉を作出することに成功している。

当初は、雌雄ともに独自飼料を給与していたが、雌豚を中心にストレスがかかり、発育遅延や尾かじりが発生した。このことから、現在は、去勢豚にのみ「う米豚のエサ」を給与している。

飼料用米使用量は年間約90トンに及び、給与形態としては、玄米を他の原料と混ぜ、粒状に粗びき加工(クランブル処理)した配合飼料を103日齢から出荷までの最低50日間肥育豚に与えている。なお、出荷時の体重は115〜120キログラムを目安とする。

品種については、きらら397、きたくりん、ななつぼし、ふっくりんこなど、主食用品種が多い。

また、配合飼料は輸入トウモロコシを主原料としているので、飼料用米を利用することで輸入トウモロコシの価格高騰の影響を軽減することができる。さらに、耕畜連携の取り組みとして、近隣地域で麦、大豆などを集約して生産している「スタック」という耕種作物農家の団体に堆肥を無償で提供している。

ホクレンのプロジェクトチームは、飼料用米の給与だけでは、一般的な精肉との見た目の違いが少ないことから、差別化を図れるような戦略が必要だと考えた。そこで、霜降り肉になるよう独自に開発した飼料を給与することで、飼料用米の利用と霜降り豚肉の両方から消費者に訴求する販売戦略を取ることとなった。

こうして飼料の工夫から始まった「う米豚」の取り組みだが、当初は特殊な飼養管理に加えて、豚舎が建設されたばかりということもあり、エサが給餌パイプに詰まるといったトラブルや雌豚の発育遅延など、生産が安定しなかった。さらに、このプロジェクトを始めた平成22年ごろは豚価が安く、輸入トウモロコシ価格が高騰していたため、厳しい経営環境だったと大矢氏は振り返る。

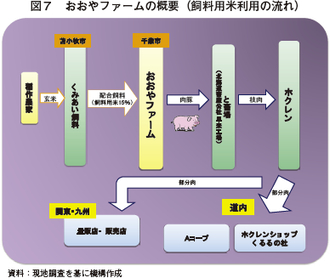

(ウ)飼料用米豚肉の販売

おおやファームは、出荷する肉豚をすべてホクレンに販売している。ホクレンはと畜された枝肉をカットし、その部分肉を系列の店舗(Aコープや直売所(くるるの杜))や道内の量販店や精肉店に加え、関東や九州の販売業者を通じて量販店や百貨店などに卸している(図7)。

「う米豚」は霜降り肉となることから、一般的な豚肉とは見た目に大きな差が出ている(写真7)。また、食味については、脂はあっさりとしつつも、適度なサシが軟らかさを実現している。さらに、販売戦略としてホクレンが販促ポスターを作成し、こうした肉質の違いを消費者へ伝えている(写真8)。ホクレンの取引先からはその質の高さが好評を博しており、平成29年4月に東京ビッグサイトにて開催された食肉産業展における銘柄ポーク好感度コンテストで優秀賞を獲得した。

ウ 飼料用米利用についての今後の方向性

大矢氏は、飼料用米利用開始時は問題も多く、日々苦労の連続であったが、生産を安定させることができ、地道に販売を伸ばしてきている。取引先からの評判も良く、この取り組みの成果が出てきていると実感している。

また、道内外からの需要に対してホクレンが責任を持って販売してくれることも「う米豚」の生産を継続する理由となっている。おおやファームはホクレンと協力し道外への販売を増やすことを今後の目標としている。おおやファームは、このような需要を見越して、畜産クラスター事業を利用して豚舎を整備し、平成30年度以降には母豚640頭規模に拡大する予定である。

(3)株式会社木村牧場〜飼料用米の自社調達〜

ア 経営の概要

株式会社木村牧場(以下「木村牧場」という)は、青森市から車で西へ約1時間かかるつがる市に位置し、周辺がりんご畑や水田に囲まれている。

木村牧場では、母豚飼養頭数を年々増やしており、現在は母豚約1400頭規模で生産している。また、平成29年度中の完成を目指し、現農場から数キロメートル離れた場所に新たな繁殖専門の農場を建設中である。現農場は肥育専門にすることにより、ツーサイトシステム(注)とすることとしている。

(注:ツーサイトシステムとは、防疫強化のため繁殖農場と肥育農場に分ける生産システム)

イ 飼料用米利用の取り組み

(ア)取り組みの経緯

木村社長は、穀物の国際需要の増加などにより国内の配合飼料価格が平成20年に急騰したことをきっかけに、輸入原料に多くを依存する配合飼料の代替となる飼料がないか検討し始めたところ、近隣の養鶏農家で飼料用米を利用していることを知った。

国産飼料である飼料用米を利用することで生産コストが海外情勢などの変動に左右されることがなくなり、経営が安定するのではないかという思いから原料の集荷方法などを十分に調査し、検討を重ねた結果、自らの農場でも導入に踏み切ることを決断した。

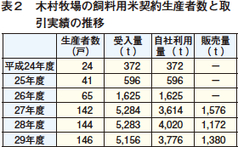

(イ)飼料用米の調達

導入に当たり、木村社長は飼料用米の調達に一番の力を注いだ。当初、飼料用米生産者の知り合いが少なかったことから、まずは新聞広告で周知し、平成24年には24戸の生産者と契約した。翌年以降は、地域の生産者間の口コミで広がったこと、また、青森県の飼料作物奨励品種(濃厚飼料用)に指定されている「みなゆたか」を作付けする生産者が増えたことによって、29年には146戸の生産者と契約を結ぶに至った(表2)。

また、飼料用米の受入量は、24年の372トンから29年には5156トンと5年間で14倍にも増加した。

木村牧場は、飼料用米の契約条件として、木村牧場へ持ち込まれた場合は、もみ米換算で1キログラム当たり17円、木村牧場が集荷する場合は、集荷に係る経費として1円を差し引き、同16円で購入している。

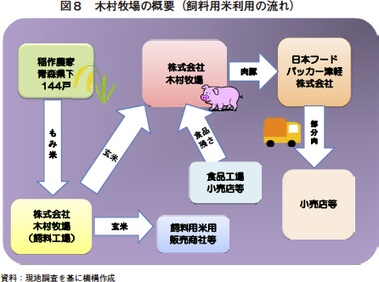

近年、青森県内では主食用米から飼料用米に転作する生産者が多く、その作付面積は29年産で6418ヘクタールと全国第3位となっている。このような背景も後押しとなり、27年からは自農場での利用だけではなく、商社への販売を始めた(図8)。

(ウ)利用状況

木村牧場は、繁殖用雌豚用の配合飼料や離乳子豚用のミルクなど一部を除き、すべて自社で配合しており、肥育豚用にはリキッドフィードとドライフィードを併用している。

肥育豚全体の7割には、飼料用米を配合したリキッドフィードを給餌し、その配合割合は、肥育前期(25〜70キログラム)には40%、肥育後期(70〜120キログラム)には60%となっている。その他としてはリンゴかすや菓子のくずなどの食品残さ(以下「製造副産物・余剰食品等」という)や、アミノ酸などの栄養分を補う添加剤などを配合している。

残りの肥育豚の3割には、飼料用米を中心に大豆かすやトウモロコシを配合したドライフィードを給与している。

肥育豚飼料の併用は、現在の設備では、全体の7割をリキッドフィードで行うことが限界であり、将来的には全面的にリキッドフィードに切り替える計画である。

飼料用米の加工については、飼料用米専用倉庫でもみ米を保管している。自家配合に当たり、まずもみ摺り機で玄米にし、倉庫に隣接した飼料調製施設内で破砕し粉末状にする(写真9)。その後、約20キロメートル離れた本社農場まで自社トラックで運搬し、ドイツのウェーダ(WEDA)社リキッドフィーディングシステムのミキシング部分(キッチン)で飼料用米1に対し4倍の水と混ぜ合わせた後(写真10)、60度で30分間加熱しおかゆ状にする(写真11)。

加熱処理は飼料用米だけでなく、回収した製造副産物・余剰食品等も同様に行っており、冷めたリキッドフィードが豚の下痢などの体調不良を引き起こさぬように配慮している。

飼料用米を給与し始めた当初は、増体が悪くなったり、製造副産物・余剰食品等との栄養バランスから肉のしまりが悪くなったりと、豚肉の食味を安定させるのに苦労したが、現在は飼料設計担当者も経験を積み、リキッドフィーディングシステムのキッチンでの栄養管理をよりきめ細かく行うようになったことで食味は安定した。

(エ)飼料用米豚肉の販売

生産している肉豚は、自社で商標登録した「つがる豚」という名前でブランド化し、主に関東を中心とした東日本に出荷している。さらに、中国でも商標を取得し、近年は香港への輸出も行っている。

肉質については、赤身の部分が柔らかくなり、オレイン酸の数値の上昇および、脂肪融点が下がることで脂肪にまろやかさも出た。脂肪分については販売先から好評価で、脂肪分は「かむ」のではなく、「溶ける」といった感想をもらうようになった。

(オ)課題への対応

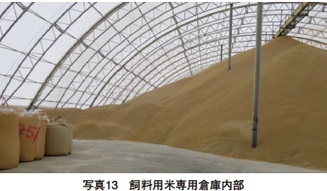

飼料用米の取引量を増やすに当たり課題となったのが、その保管方法である。初めは外部に倉庫を借りて、保管料として1坪当たり月額2000〜2200円を支払っていた。しかしながら、保管料が膨大となることや保管用フレコンバッグそのものにも経費がかかること、さらにフレコンバッグを使用することで集荷や荷揚げに手間がかかることから、新たな流通・保管方法を模索し、コスト削減を図るため、飼料用米専用倉庫を導入した(写真12、13)。

飼料用米を利用し始めてからは、飼料用米の契約価格が年間で変わらないことから、固定費として見ることができるようになった。また、生産コストは、導入後で1頭当たり1万円近く減少した。

飼料用米の保管管理の面を見ると、収穫時期を長期設定することや、収穫時の乾燥工程においても飼料用米ではほ場での刈り取り水分を下げることで、主食用米と比べ半分の時間で乾燥することができる。

木村社長は、飼料用米はこのように取り扱いが簡便であることに加え、近年は飼料用米と主食用米の所得差がさほどないこともあり、もっと多くの生産者が飼料用米にシフトしていくのではないかと考えている。

3 おわりに |

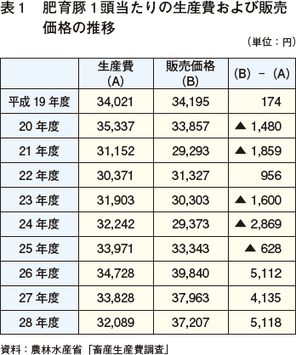

飼料用米利用に取り組んだ結果として今回調査した養豚農家では、耕種農家としての農家調達の場合、飼料コストの低減、配合飼料としての系統調達の場合、付加価値販売による収益の増加がそれぞれ確認された。

また、稲作農家が、飼料用米を生産することで耕作地の維持・活用ができていた。

さらに消費者は、飼料を含め国産にこだわった豚肉を購入できるという安心感や、地産地消および耕畜連携に一役買い、ひいては食料自給率の向上に寄与しているという実感を持つことができる。これらのことが飼料用米を給与された豚肉の継続的な購入につながるのではないかと思われる(図9)。