1 はじめに─牛乳消費の急伸と酪農乳業の企業化の進展─

中国酪農は2000年辺りから04年ころまで、「酪農バブル」といってもよいほどのブームを経験し、生乳生産は急速な勢いで増大した。生乳生産、牛乳消費がともに年々減少している日本とは対照的な中国酪農への関心が高まり、その成長メカニズムや酪農生産の担い手の実像を捉えようとする調査研究が進められてきた(注1)。

こうした研究の中で明らかになってきた中国酪農の特徴は、次の3点にまとめられよう。

一つは、牛乳・乳製品需要の急拡大である。中国には内モンゴルやチベットのように独自の乳文化を育んできた地域がある。これらの地域では伝統的な牛乳茶として消費される粉乳だけでなく、チーズやバターなどの多様な乳製品が食生活を構成している。今日、乳文化をもたない漢民族の人々にも牛乳やヨーグルトなどが受け入れられ、消費量が急速に増えている。欧米から導入された食品への志向と遊牧民が受け継いできた健康食品への期待が重なっているのかもしれない。

こうして牛乳やヨーグルトなどが、都市部の住民や富裕層だけでなく、農村の住民や一般庶民にも少しずつ広まっている。牛乳消費の伸びは都市部で鈍化しつつあるが、ヨーグルトの消費は依然として高い伸びを示している。農村部の牛乳・乳製品消費の絶対量はごくわずかであるが、消費は引き続いて伸びている(注2)。牛乳・乳製品は日常的な健康食品として位置付けられるようになり、各地のスーパーマーケットや食品小売店の食料品売り場は牛乳・ヨーグルトであふれている。贈答用の箱に詰められた有機牛乳、栄養強化牛乳や機能強化ヨーグルトなどがスーパーマーケットの店頭に山積みされている光景は、中国の消費者に牛乳・乳製品がいかに魅力的な食品として受け止められているかを象徴的に示している。既に消費者の関心は、牛乳などの量の充足から、安全・信頼性や健康増進機能といった質の充実に移ってきている。自然豊かな環境で飼養されている牛、衛生的な設備で処理され、健康イメージの高い牛乳・ヨーグルトなどにこだわる消費者が多くなっているのである。それは牛乳・乳製品消費が短期間に急速に増大してきたことと無縁ではない。

二つは、牛乳・乳製品の広域流通に牽引された酪農生産の急速な拡大である。今日では牛乳やヨーグルトは多くがUHT(ロングライフ)製品となり、低温殺菌の製品に取って代わってきた。欧米から最新のUHT殺菌・充てん機などが導入され、紙容器、ビニールパックのロングライフ製品が常温で中国国内ばかりでなく、国外にも広域的に流通している。チルド流通のネットワークが未整備であるので、安価なトラック輸送を利用して全国各地に配送できるUHT製品は、大消費地から離れた酪農産地の発展を促してきた。

こうしてトウモロコシの生産条件に恵まれ、広大な草地が広がる内モンゴル自治区は、2003年に黒龍江省の生乳生産量を上回り、中国最大の酪農産地に発展した。

大草原がはるかな地平まで広がる、自然豊かな地域という内モンゴルのイメージも、内モンゴル自治区に本拠を置く「伊利」(内蒙古伊利実業集団股有限公司)と「蒙牛」(内蒙古蒙牛乳業集団股有限公司)という二大乳業メーカーの急成長を支えたという。それは北海道の酪農が広々とした草地に牛が放たれている風景と結びつけられてイメージされ、北海道牛乳への好印象をもたらしてきたのと似ている。放牧されている羊、山羊、牛が悠々と草を食んでいる自然豊かな内モンゴルのイメージと、最新設備で品質管理の行き届いた最新鋭工場で製造された牛乳であることをアピールした広告宣伝が、相乗効果をもたらしたことは想像に難くない。内モンゴル自治区に拠点をもつ二大乳業メーカーの市場シェア拡大に牽引されて、同自治区の酪農はまたたく間に他の酪農産地を引き離して、生乳生産量1,000万トンほどの大酪農産地となったのである(注3)。

三つは、ミルクサイクルともいえる周期的な生乳や生体牛の価格変動を伴う酪農生産の変容である。生産者乳価には最低生産者乳価として「指導価格」が設定されているものの、価格形成への規制は基本的にはない。酪農ブームは、酪農への新規参入を促し、乳価や生体牛価格の高騰をもたらした。その後、ブームは急転して生乳や生体牛の価格は下落し、多くの酪農経営が破綻する。生乳生産の伸びが緩和し、生乳需給のひっ迫感が強まると、ふたたび酪農ブームが生じる。酪農生産はこうした原理的ともいえる循環的な市場変動の中で成長を遂げている。酪農は投資対象として位置付けられ、そのブームの勢いが激しいだけに、バブル崩壊の傷跡も大きい(注4)。

酪農生産の拡大基調の陰に隠れて、ミルクサイクルにともなう価格変動がもたらす酪農経営の苦境や好景気は把握しづらい。しかし今後の中国酪農生産の担い手、酪農生産構造の転換の方向性は、酪農バブルの発生と崩壊の中から生まれてくるに違いない。

零細な家族酪農経営が雨後の筍のように増えて、そして消えていく。その中で担い手として残っていくのは、どのような経営なのだろうか。そしてそれはどれほど安定した経営になっているのだろうか。量の急速な増大とともに質の確保が求められる生乳生産を支え、生体牛や生乳価格の大きな周期的変動に耐えていくことができる酪農経営は、欧米諸国や日本がたどってきたような家族酪農経営の発展モデルからは見通せないかもしれない。

そこで本稿では、2006年および07年の夏に訪問した内モンゴル自治区の呼和浩得(フフホト)市周辺の酪農生産の現場から得た部分的な知見を紡ぎ合わせて、酪農バブルの発生と崩壊の中で、中国の酪農生産の担い手がどのように変容し、またどのような新たな担い手を生み出しつつあるのかを探ってみたい。それぞれの個別事例が示す酪農経営のタイプを、経営形態別の酪農統計データに基づいて、量的なウェイトをつけて評価することは、今のところ難しい。それでも酪農バブルの発生と崩壊を通じて、牛・資金・技術を一挙に集中して拡大しつつある中国酪農生産の担い手の多様な展開が理解されよう。今後、酪農関係の統計データが整備され、また中国での酪農経営研究が進展する中で、酪農経営・企業の展開過程が明らかになっていくに違いない。

内モンゴル自治区の位置

以下、内モンゴル自治区の酪農経営の「スケッチ」から、統計データからは窺えない酪農生産の多様性や変容の方向性、激しい需給変動の荒波にさらされてダイナミックな変化を遂げている酪農生産の活力、そしてそれと対をなしているぜい弱性・不安定性を見ていくことにしよう。

(注1) 1990年代半ばの中国の酪農生産、牛乳消費の動向を整理した調査レポートとして、塚田幸雄「急速に拡大する中国の酪農業、乳製品市場」(『畜産の情報』海外編1996年3月)がある。長谷川敦・谷口清・石丸雄一郎「急速に発展する中国の酪農・乳業」(『畜産の情報』海外編209、2007年3月)では、中国の酪農ブームの下で急発展を遂げた中国の酪農・乳業の現状、牛乳・乳製品市場の特徴、さらに将来の日本と中国の間の重要な関心事項となることが予想される牛乳・乳製品の貿易動向が明らかにされており、中国のミルクチェーンの総合的な分析が行われている。そこでも、内モンゴル自治区にある乳業メーカーの直営牧場・共同出資牧場などの大規模酪農企業が事例として取り上げられている。本稿は、これらの事例分析を踏まえて、零細な農民から富裕な資産家に至るまで、酪農ブームを契機にして参入した酪農経営、またそのブームが下火になったことを契機として登場した酪農経営を取り上げることで、酪農バブルが生み出し、そして変容させていった酪農生産の担い手の姿をスケッチすることを目的としている。

(注2) 長谷川ほか(2007)106〜109ページ参照。

(注3) 中国全体の生乳生産は、2000年の827万トンから2008年には3,800万トン(予測値)へと4倍以上に増加した。中でも内モンゴル自治区の生乳生産量は、2000年の80万トンから2006年の869万トンへと10倍を上回る伸びとなっており、年間平均の伸びは52.3%となっている(USDA「Dairy:World Markets and Trade」、「中国乳業年鑑」参照)。この間の内モンゴル自治区の牛全体の飼養頭数の伸びは年間平均15.9%であり、平仄が合わない。この急速な生乳生産の拡大を示す統計数値について、長谷川ほか(2007)は「中央・地方政府の政策的な誘導や消費の伸びなどに伴う酪農・乳業の急成長ということが大きな要因ではあるものの、例えば、税制の改革など国の制度改革や乳業会社の集乳網の発達などで、これまで把握できなかった部分の数値が統計に表れてきた可能性などもあるのではないか」と指摘している。長谷川ほか(2007)81〜82ページ参照。

(注4) 矢坂雅充「「酪農バブル」後の中国酪農」(『農村と都市をむすぶ』665、2007年3月)参照。

2 酪農バブル期の酪農経営─代表的な3つの経営形態─

最初に、内モンゴルの酪農バブルを支えてきた代表的な酪農経営形態として、(1)酪農専業村、(2)牧場園区(養殖小区)、(3)大規模酪農企業を見ていくことにしよう。むろんこれら以外にも、乳業メーカーが直接的に酪農生産に関与している酪農企業があるが、生乳生産量のシェアはごくわずかであるといわれており、ここでは特に触れない(注5)。

2−1酪農専業村

─手搾りからミルキングパーラーへ─

(1)酪農専業村の家族酪農経営

酪農専業村は、政府の指導・支援や酪農ブームを契機として酪農を導入した農家が多数含まれる農村である。村には乳牛飼養頭数が10頭を超える比較的大きな規模の経営もあるが、大半の農家は2〜5頭の零細な酪農複合経営である。村の中心部には、飼料商・家畜商などの事業者がミルクステーション(ミルキングパーラーと冷却用のバルククーラーを保有する施設)を設置して運営している。生産者は牛舎で搾乳するのではなく、日に2回程度、牛をミルクステーションに連れていって搾乳する(注6)。

酪農専業村が各地で生まれてくる背景として、三つの要因を指摘することができよう。一つは、酪農の高い収益性を求める農民の投資意欲である。小規模の畑作農家も、酪農で資産をつくろうと、借金をしてこぞって乳牛を購入していった。乳牛の雌子牛は酪農バブル期には3,000〜5,000元/頭(約4万7千円〜7万8千円)へと急騰した(注7)。初妊牛も15,000元/頭(約23万4千円)を上回るようになる。しかし、バブルが崩壊してしばらく経過した07年の夏には、雌子牛は300元/頭(5千円弱)、初任牛5,000元/頭(約7万8千円)ほどにまで下がっており、バブル期の生体牛価格がいかに高騰していたかがわかる。生乳を販売するという酪農経営の本来の生産活動よりも、生体牛販売で利ざやを獲得することが多くの農民の関心事になっていたのである。

フフホト市周辺の地域は、トウモロコシなどの畑作物の産地である。もっともトウモロコシの実を自給飼料として利用するものの、その多くは販売にあてるので、飼料の主体はトウモロコシの茎、葉となっている。これらは地域の未利用資源で、トウモロコシ生産者から安価に調達することができるからである。こうした給与飼料の制約から、乳牛の泌乳量の増大にはおのずから限界があった。このため牛の泌乳量を増やして所得を確保するよりも、雌子牛が生まれることを期待するようになる。雌の子牛が生まれると、農民はミルクステーションを経営する商人などから飼料を購入する資金などを借り入れて、酪農経営に再投資する。そして成牛の売却代金でさらに雌子牛を導入して飼養頭数規模を増やしていく。酪農に新たに参入しようとする農民の乳牛需要によって、成牛価格はさらに押し上げられる。こうした再投資の循環が酪農バブルをもたらしたといえよう。酪農はトウモロコシ栽培などの畑作よりもかなり収益性の高い部門となり、乳牛への投資熱が高まっていったのである。

二つは、乳業メーカーからの要請である。牛乳の品質を高めるためには、衛生的な環境で搾乳することが欠かせない。そこで搾乳は手搾りなどではなく、近代的なミルキングパーラーを用いることが乳業メーカーから要請されることになる。乳業メーカーと有利な乳価で取引するには、ミルキングパーラーでの搾乳が必須とされたのである。

また、零細規模であっても多数の酪農経営で生産される生乳が合乳されれば、一つの拠点でかなり大きな数量の生乳が集荷され、乳業メーカーへの効率的な送乳が可能になる。乳業メーカーにとっても安価な原料乳を調達するためには、酪農生産者が特定の地区に集中していることが望ましい。こうして、ミルクステーションの周辺の農民が次々と酪農に参入していくことになった。

三つは、政策的な指導である。多くの農民が乳牛を導入して、酪農専業村としての体裁を短期間で整えていく上で、村の行政委員による指導や乳牛導入資金の融資といった政策的な働きかけの影響が大きかった。村の総出荷乳量の増加が、村の行政委員への報奨金交付の対象となったこともあって、乳牛の導入が強力に奨励され、酪農専業村の振興は地域の政治的なアジェンダとなっていたのである。後に見るように、酪農専業村の実態把握には政治的な配慮が働くこととなり、バブル崩壊後の酪農専業村の動向は捉えにくくなっている。

(2)酪農専業村の事例

フフホト市の西50キロメートルほどのところに位置する土黙特左旗(トゥムドツォチ)は、内モンゴル自治区でも豊かなトウモロコシ地帯である(注8)。この地域では多くのトウモロコシ栽培の農民が酪農に参入し、酪農専業村を作っていったという。

A氏(51歳)は、畑作経営を営んでいたが、2002年に酪農を始めた。政府から極めて低利の乳牛導入資金を借りて、山西省の市場で乳牛10頭を12.8万元で購入した。乳牛の飼養技術などは、獣医センターの元職員で、ミルクステーションを運営する飼料商からの指導を受けており、乳牛の売買も飼料商が仲介している。

A氏の牛舎と運動場(酪農専業村)

この酪農専業村の中では大規模の酪農経営で、酪農バブルが崩壊して周辺の多くの農民が酪農をやめた後も酪農経営を維持している。2007年8月現在の乳牛飼養頭数は、搾乳牛4頭、未経産牛5頭、子牛4頭である。

(1)酪農経営の投機的側面

2003年までの酪農バブル期の酪農収益は良かった。しかし、酪農バブル崩壊後は収益が急速に縮小し、04年には収益がなくなり、06年には36,000元の赤字経営になったという。調査時点では多くの成牛を売却していたこともあって、1日当たり200元の赤字となっていると試算する。必ずしも正確な数字とは言えないが、赤字幅が広がっているというのが実感なのだろう。

A氏は、2007年3月に成牛を1頭当たり2,800元で14頭売却している。バブル崩壊後の酪農景気の低迷も底を打ち、07年秋以降、乳牛価格や生乳取引価格が高まると見込んで、牛の入れ替えを図ったという。酪農ブームが再燃する前に子牛を導入し、バブル期に今の子牛が出産して搾乳牛になれば、生乳生産が増加するだけでなく、成牛を高く販売することが可能になるからである。成牛の販売収益で、これまでの負債を一挙に解消できるという見通しを立てているのである。生体牛の価格動向が小規模の家族酪農経営の収益状況を大きく左右していることが分かる。

(2)飼料と生乳生産

A氏は酪農生産とあわせてトウモロコシを40畝(約2.7ヘクタール)栽培している(注9)。トウモロコシの実は6万斤(約30トン)、茎も同じく6万斤(約30トン)が収穫され、さらに30畝分のトウモロコシの茎を1畝20元で購入している(注10)。酪農バブル期にはサイレージ作りにも工夫を凝らしていたというが、乳価が低迷し、飼料価格が高騰したために、サイレージの自給は取りやめている。飼料はトウモロコシの茎と葉を細かく裁断したものが主体で、夏は青刈り飼料として、それ以外の季節は乾燥した茎と葉を牛に給与している。濃厚飼料もわずかながら利用しており、1年に8,000斤(約4トン)を0.82元/斤で購入している。

こうした飼料の制約もあって乳牛の泌乳量は少ない。搾乳牛4頭での経営分岐点は日量20キログラムであるとA氏は指摘するが、実際には日量16キログラムにとどまっている。蒙牛から受け取る乳価はキログラムあたり1.76元なので、単純に計算すれば、年間約1万元あまりの粗収入にすぎないということになる。

もっとも収入は酪農経営だけから得ているわけではない。A氏はのちに紹介する農民出資酪農法人の飼料部長で、900元の月給を得ている。しばらくの間は酪農経営の赤字を他の収入で埋め合わせ、再び酪農ブームとなって生体牛や生乳価格が高騰する時期が来るのを待っているのである。

2−2牧場園区(養殖小区)

─分譲団地で独立した酪農経営─

(1)牧場園区の投資家と酪農生産者

牧場園区は、以前、養殖小区と呼ばれていた酪農生産者の分譲団地である。牧場園区の周囲はれんがの壁で囲われており、生乳を生産するための工業団地のような外観を呈している。この中に牛舎、運動場、住まいを一つのセットとする施設が立ち並んでいる。

牧場園区は酪農専業村よりも大規模な酪農経営の団地である。牧場園区のオーナーはどのような目的で酪農分譲団地を造成し、また、その中の牧区に入居する牧主はどのような酪農生産者なのだろうか。以下、簡単にその特徴を整理してみよう。

牧場園区のオーナーである投資家は、主に都市の富裕層である。単独あるいは共同でミルクステーションと数十戸の牛舎付き住宅家屋を建設し、農民にこれらの施設を利用させている。集約的な酪農団地を運営し、衛生的品質や乳成分の高い生乳をまとめて乳業メーカーに出荷することが、牧場園区の主要な業務である。乳業メーカーとの乳価交渉も投資家が代行して行っている(注11)。

投資家は生乳生産のための施設や住居の提供とともに、サイレージや配合飼料を入居した農民に販売することもある。もっとも投資に対する収益は、施設などの賃貸料や飼料販売利益だけではなく、乳業メーカーから出荷乳量に応じて支払われるサービス料が大きい。乳業メーカーからの乳代は直接農民に支払われ、投資家が農民の受取乳代から手数料を徴収するわけではない。牧場園区のオーナーは、いわば不動産業と生乳のブローカーを兼ねた事業者であるということもできる。

一方、住宅付き牛舎・運動場に入居した酪農生産者(牧主)は、30〜40頭ほどの乳牛を飼養する。独立した搾乳事業者として、配合飼料やサイレージも自ら調達し、生体牛の導入・販売も自らの判断で行う。酪農施設の賃貸条件などは多様であるが、基本的にはそれぞれの酪農経営は独立している。むろん飼養頭数規模が大きいことからわかるように、酪農専業村の酪農民よりはるかに経営規模は大きく、酪農専業経営である。もっとも牧主が酪農経営を自ら営んでいるとは限らない。施設を借りた牧主が、雇用した住み込みの労働者に酪農生産を任せているケースも多く、その雇用者がさらにアルバイトを雇って経営規模を拡大することも珍しくない(注12)。

生乳生産量第三位の河北省などから内モンゴル自治区の牧場園区に移転する酪農生産者も多いという。フフホト市郊外には蒙牛、伊利の二大乳業メーカーの大規模工場があり、生乳生産が増加する夏季にも安定的に生乳を販売することができるからである。周辺に中小乳業メーカーしかない地域では、生産乳量が増える春から夏にかけて、乳業工場の生乳処理能力の限界から受乳拒否にあうことがある。衛生的な乳質規制を一時的に厳格にして、実質的に生乳取引が制限されることもあるという。内モンゴル自治区は生乳販売リスクが最も少ない地域として受け止められ、牧場園区での生乳生産が伸びていったといえよう。

(2)牧場園区の事例

B氏が所有するW牧場園区は、フフホト市の西70キロメートルの土黙特右旗(トゥムドヨウチー)にある(注13)。酪農バブルのピーク時ともいえる2003年に建設に着手し、牧主を募集してきた。営業開始後まもなく酪農バブルが崩壊して入居者の数が伸び悩み、入居者のいない空き家も目立っている。2007年8月現在、園区全体の飼養頭数は800頭(うち搾乳牛300頭)で、出荷乳量は日量6トンとなっていた。

(1)牧場園区の事業と収益

B氏は石炭や不動産の投資で財をなし、長期的に安定した収益を期待して牧場園区経営を始めた。公的な補助金や乳業メーカーからの融資を含めて、牧場園区への累積投資額は1,000万元ほどになるという。

牧場園区の主な収益は、生乳出荷乳量に応じて乳業メーカーから支払われるサービス料である。生乳販売先の蒙牛から生乳1トン当たり320元を受け取っているので、年間70万元の収入になる。現状では投資に対する充分な見返りは得られていないといえよう。

従って、牧場園区の生乳生産を増やすことが、B氏の最大の関心事であり、そのために、次のような対応がとられている。一つは、牧場園区への入居条件の緩和である。入居する牧主には、住居、牛舎、給水器、ミルクステーションなどの酪農生産施設を無償で利用させており、生産者が乳牛とともに引っ越してくる際の費用もB氏が負担している。ただし、乳牛(成牛)を20頭以上持ち込むことを牧主に課している。入居者の獲得が、すぐに牧場園区の出荷乳量に結びつくようにしているのである。

二つは、牧主への生産支援である。具体的には、トウモロコシのサイレージ供給、人工授精、ミルクステーションの管理運営などのサービスを提供している。トウモロコシのサイレージは(1)茎と葉のサイレージ、(2)ホールクロップサイレージの2種類あり、冬は前者のみの給与となる。牧場園区が周辺の農家から、トウモロコシを購入し、一括してサイレージを生産して入居者に販売している。

人工授精はB氏が雇用している人工授精師が行っており、ミルクステーションも牧場園区の従業員が管理運営している。特に乳質の水準は、乳業メーカーからB氏に支払われるサービス料を増減させることになるので、搾乳作業の監視は重要な管理ポイントでもある。乳質水準の高い生産者に奨励金を出すとともに、乳質改善が乳価交渉を有利に進める上で欠かせない条件になっていることを入居生産者に説明し、乳質に無関心な生産者に乳質改善を働きかけている(注14)。

(2)牧主の生乳生産

牧場園区に入居する牧主は、労働力と乳牛を持ち込むだけで酪農生産を始めることになる。最低でも成牛20頭を持ち込むという入居条件を満たさなければならないので、牧主はある程度の資産を有していることが分かる。

W牧場園区に入居している牧主が乳業メーカー(蒙牛)から受け取る乳価は、キログラム当たり1.98元(2007年8月現在)となっている。生乳の取引条件は一様ではないので、取引乳価の比較には慎重でなければならないが、先に見た酪農専業村での乳価よりも13%(0.22元)高い。

W牧場園区に入居している牧主、C氏(20歳)のプロフィールを簡単に紹介しておこう。

C氏の父は、2003年、包頭(パオトウ)市で政府の補助を受けて30頭の乳牛を購入し酪農経営を始めた。その後、飼養頭数を40頭にまで増やし、さらに経営拡大を図ろうとしていた。パオトウ市での乳価は1.8元に満たない低い水準であったので、乳価の高さに惹かれてW牧場園区に移住してきたのである。雇用者2名とC氏本人が酪農生産に従事し、一層の多頭飼養を目指している。地方都市の資産家が投資対象として酪農を位置付け、牧場園区を活用して経営規模の飛躍的な拡大を図ろうとしていることが理解されよう。

W牧場園区の運動場と牛舎

W牧場園区のミルクステーション

以上見てきたように、牧場園区は酪農生産の施設などのハード部分への投資と乳牛資本への投資を、牧場園区のオーナーと牧主が分担している酪農経営とみることもできよう。

大規模で近代的な酪農生産の拠点づくりには多額の投資が必要になるが、牧場園区はそれを分担して投資する事業モデルとして普及し、内モンゴル自治区の酪農生産拡大を支えてきたのである。

2−3大規模酪農企業

─純粋ホルスタインのブリーダー─

(1)内モンゴル自治区の酪農メガファーム

内モンゴル自治区の超大規模酪農企業、いわゆる酪農メガファームとしてよく取りあげられるのが、乳業メーカーの直営牧場である。伊利も蒙牛も数千頭規模の乳牛を飼養し、最先端の技術を導入した近代的な直営牧場を増設してきた。しかし、旧国有の酪農牧場や有数の個人投資家による最新技術を取り入れた大規模酪農企業が、中国の酪農メガファームとしては一般的であろう。これらの酪農メガファームでは共通して、欧米などからの酪農飼養管理技術や完全混合飼料(TMR)をはじめとする飼料配合技術などが移植され、いわば従来の中国酪農の技術と切り離された酪農経営が行われている。高泌乳能力をもつ純粋種のホルスタインを飼養するためには、乳牛の能力に対応した飼料設計が求められ、地元で調達できるトウモロコシの茎・葉ではとうてい間に合わないからである。国内の良質の乾牧草、アルファルファ、高品質の穀物などでTMR飼料を自家配合して、乳牛の能力に見合った飼料を給与しなければ、乳牛の疾病を招くばかりである。

技術の隔絶は飼料設計にとどまらない。飼養管理や繁殖管理などに関するさまざまな酪農新技術が導入され、農場の施設・機械も輸入されたものが多くなる。前述した牧場園区が取り入れてきた近代的な酪農技術とは次元を異にする生産技術や管理システムが要請されることになる。高能力乳牛に適した飼養環境の改善、雇用者の作業マニュアル化や監視システムの開発も進められ、米国などで見られる大規模酪農経営をできるだけそのまま移植しようとしている。それはこれら酪農メガファームの生産力の高さを裏付けている一方で、国内の酪農経営の技術革新などに及ぼす影響力を失わせているといえよう(注15)。大規模な生乳生産拠点というよりも、輸入した純粋種のホルスタインを供給する大型ブリーダーというべきかもしれない。

(2)大規模酪農企業の事例

X大規模酪農企業は、内モンゴル自治区でも屈指の酪農メガファームである。山東省の個人投資家が2億元を出資して設立した企業であり、パソコンの販売や株式投資で得た膨大な資金が酪農経営に投じられた。2002年に創業し、03年に米国から500頭と中国国内から500頭、04年にニュージーランドから600頭、05年にも同じくニュージーランドから400頭の初妊牛を導入している。これらの乳牛だけで、総額5,000万元の資金が投じられたという。

中国国内から購入した乳牛は2006年に売却しているので、多くの大規模酪農企業と同様に、飼養している乳牛はすべて輸入したホルスタインとなっている。こうして乳牛飼養頭数は2,050頭(搾乳牛1,150頭、育成牛560頭、子牛340頭)(2007年8月現在)となっている。以下、日本の酪農メガファームとの異同を踏まえて、その特徴を示しておこう。

(1)生産および経営管理

X大規模酪農企業は当初、17億元を投じて12牧場を建設する予定であったが、酪農バブルが崩壊して事業計画が中途で止まり、現在は4牧場で酪農生産を行っている。各牧場には100頭ほどを収容する連動スタンチョンでのつなぎ飼い牛舎が建ち並び、その中央にミルクステーションが設置されている。

育成牛のみを管理している牧場を別にすると、乳牛の繁殖・育成・搾乳部門をもつ農場にはそれぞれ21名の職員が従事している。具体的には牧場長(正・副)2名、輸送担当2名、獣医師2名、繁殖担当2名、飼料担当2名、搾乳担当3名、その他8名という構成である。繁殖、育成、搾乳部門ごとに作業マニュアルが作られており、乳牛500〜600頭と従業員21名を一つの生産単位として酪農生産を行っている。

大型TMR製造施設や自動給餌機をはじめとして、欧米の作業機が装備されているのは日本の酪農メガファームと同様であるが、牛舎での乳牛の飼養管理は群管理ではない。乳牛はスタンチョンによって個体ごとに管理されている。人工授精では雌雄産み分けの選別精液を利用しており、生まれる子牛の93%が雌であるという。こうした繁殖管理のためにも、個体管理の手法がとられているといえよう。

経営管理部門は農場から数キロメートル離れた市街地にあり、総経理(社長・最高経営責任者などに相当)の下に庶務、設備、財務、販購買(飼料調達・生乳販売など)、労務、企画・開発、在庫管理といった部署で構成される。経営管理部門の役割は、オーナーが投じた酪農投資の管理にある。酪農生産の規模が大きくなれば、それに応じて経営管理部門も拡張しなければならないが、経営管理部門の職員が多くなり、管理コスト負担が重くなるという問題を抱えている。同社は実質的なオーナーの資産を運用するとともに、職員が会社の資金を使い込まないように、各部が相互に業務を監視する仕組みを体制を整えてきたからである。

(2)飼料

輸入牛は当然ながら高泌乳牛であり、ニュージーランド産搾乳牛の1頭当たり年間泌乳量は7,500〜7,800キログラム、米国産搾乳牛のそれは約9,000キログラムである。これらの高泌乳牛にはTMRが給与されており、その飼料原料は日本の多くの酪農メガファームと同様、すべて購入されている。TMRは自家配合で、高品質・高栄養価の粗飼料(サイレージ用トウモロコシ、牧草、アルファルファ)、濃厚飼料を原料としている。例えば一般的な牧草の4倍の価格にもなる錫林郭勒(シリンゴル)盟産の牧草を調達している。高泌乳牛の飼料設計の条件を満たす飼料原料は地元からではなく、広く国内から求められていることが分かる。

(3)生乳および生体牛販売

千頭を超える純粋種のホルスタインから搾乳生産される生乳は、その乳量の多さだけでなく、乳成分の際立った高さでも乳業メーカーから高く評価されている。それゆえ巨大な乳業メーカーに対しても取引交渉力を確保している。2006年の蒙牛への出荷乳価(工場渡し価格)はキログラム当たり2.17元であったが、飼料価格の上昇による乳価引上げを要求して07年から伊利にも出荷し始めたところ、蒙牛は2.27元へと0.1元の引上げに応じたという。

生体牛の販売は、X大規模酪農企業のような大規模酪農企業でも大きな収益源である。酪農バブルが崩壊して生体牛価格が暴落しても、純粋種のホルスタインの育成牛価格はそれほど下落せず、米国産牛の育成牛は12,000元/頭、ニュージーランド産牛は8,000元/頭で販売している。高価な雌雄産み分けの選別精液を用いてでも、ほとんど雌子牛を出産させていることも理解できよう。大規模酪農企業は純粋ホルスタイン種のブリーダーとして位置付けられており、政治的な影響力も大きいことがうかがい知れる。

X大規模酪農企業の牛舎と運動場

X大規模酪農企業のミルクステーション

(注5) 長谷川ほか(2007)では、乳業メーカーの直営酪農企業として「蒙牛オーステイジア国際モデル牧場」を、共同出資酪農企業では「伊利集団原乳基地第七牧場」が紹介されている。前者の乳牛飼養頭数は約9千頭、後者も1千頭と大規模な酪農企業であり、先進技術を導入したモデル農場、あるいは乳業メーカーの広告塔としての役割が期待されている。乳業メーカーも直営型の牧場経営によって、酪農生産に積極的に関与していることがわかる。

(注6) 1牧場当たりの搾乳牛飼養頭数が、10頭以下の場合にはミルクステーション事業者のミルキングパーラーでの搾乳が一般的である。飼養頭数が数十頭から数百頭の規模になると、酪農家自身が牧場内にミルクステーションを設置する傾向にあるという。後に見るように、自前のミルキングパーラーを保有するためには、最低でも100頭程度の搾乳牛頭数が必要であるといわれている。長谷川ほか(2007)89ページ参照。

(注7) 1元=15.7円(2007年末レート)で計算している。

(注8) 旗は県級行政区の一種で、土黙特左旗はフフホト市を構成する旗の一つである。

(注9) 1畝は約1/15ヘクタール(約6.7アール)である。

(注10) 1斤は約500グラムである。

(注11) 牧場園区は乳業メーカーと生乳取引契約を結んでいるが、乳業メーカーが共同出資者である場合を除けば、取引先は固定的ではない。取引乳価やサービス料の多寡によって契約乳業メーカーは変更される。事例で紹介しているW牧場園区も、2006年で伊利との契約を打ち切って蒙牛と契約を結んでおり、契約にはそれほどの拘束力はない。

(注12) 土黙特左旗のフフホト市にほど近いところにあるV牧場園区の一牧区では、フフホトの企業のホワイトカラーの職員が牧場園区から30年契約で施設を借り受けていたが、実際に酪農生産を行っているのは牧主の親戚夫婦であった。夫婦は住み込みに必要な食費・住宅費以外に、1人当たり月1,000元の給与が保証されている。乳牛の飼養頭数が2006年には47頭まで増え、アルバイトを雇って労働不足を補っていた。牧場園区の牧主も、資産運用の手段として酪農経営を位置付けていることがわかる。

(注13) 土黙特左旗の西、包頭(パオトウ)市を構成する旗の一つである。

(注14) 乳質に応じた加算金制度が設けられているが、プレミアム単価が小さいので、乳量を増やす方が収益増大に寄与するという。V牧場園区の牧主に雇われて、酪農生産にあたっているE氏への聞き取り調査による(2006年8月21日)。

(注15) 大規模酪農企業に特有の課題として、(1)環境負荷の低い家畜排せつ物処理の実現、(2)肥大化する事務管理業務などの効率化が迫られている。特定の企業が飼養する乳牛が数千頭にもなると、排せつ物は膨大な量となり、その処理対策は内モンゴル自治区でも看過し得ない問題となっている。酪農経営者の畜産環境問題に対する認識の温度差が開いていることが、一層対応策の推進を難しくしている。また、生産現場での先進的な技術の導入による省力化は、経営における効率化、特に事務部門の効率化とは結びついていないといわれる。酪農企業内部での組織肥大化、非効率化の連鎖といった新たな問題を抱えしまうからである。

3 酪農バブル崩壊と酪農経営─引き金は生体牛価格の暴落─

90年代末から2000年にかけて生じた酪農バブルは、2004年ころに崩壊する。1頭15,000元もの価格で取引されていた初妊牛は5,000元程度になり、それでも容易に買い手を見つけることができないという状況へ急転した。生体牛価格の値上がりを前提として乳牛を導入した農民や投資家の損失は大きく、一挙に多額の負債を抱え、破綻した経営も多かった。

経営への打撃が最も深刻だったのは、酪農専業村の酪農生産者であったという。乳牛導入資金を飼料商や乳業メーカーなどから借り入れていたが、それがそのまま負債として残ったからだ。既に見てきたように、酪農経営の収益を生乳販売ではなく、成牛や雌子牛の販売から得ようとしていたので、生体牛価格の暴落は経営破綻に直結した。酪農を廃業して、出稼ぎによる賃稼ぎへと追い立てられていった農民も多い。酪農経営を続けようとしても、乳代から借金返済分が差し引かれ、大事な乳牛を手放さざるを得なくなっていったという。中国酪農は初めて本格的な生産構造の変動を経験したに違いない。循環的なミルクサイクルの中で、酪農生産の担い手がどのように変化しつつあるのかを注視していく必要がある。

少なくとも酪農バブル崩壊は、酪農生産の担い手となる家族酪農経営や牧場園区の下限規模を引き上げるといった生産構造を変化をもたらすだけではなさそうである。乳価と生体牛価格が低迷する厳しい市場環境の中で、新しいタイプの酪農企業が登場しつつあるからである。それは中国酪農の担い手が、家族酪農経営の漸進的な発展だけでは支えきれないことを示唆しているといえよう。

新たな酪農経営の全容はいずれ明らかになっていくに違いない。以下では、疲弊する家族酪農経営に対応して登場した2つの酪農企業形態である「乳牛出資酪農企業」と「農民出資酪農企業」を取り上げて見ていくことにしよう。

3−1乳牛出資酪農企業

─家族経営難への処方せん─

(1)乳牛出資酪農企業の特質

乳牛出資酪農企業の特質を大まかに整理すれば、(1)家族酪農経営が保有する乳牛を現物出資という手法で集め、(2)近代的な飼養・繁殖管理の下で飼い直して、乳牛の生乳生産性を引き上げて収益を上げる大規模酪農企業となろう。多くの乳牛を膨大な投資によらずに、出資として集めることで、比較的少ない投資で大規模酪農経営を実現することができる。その一方で、負債に苦しむ家族酪農経営に対して、酪農生産によって得られるであろう利益を前払いして、農民の生活難を救済することができるとして注目された。いわば、酪農バブル崩壊後の生体牛価格暴落が産み落とした大規模酪農企業である。

(2)乳牛出資酪農企業の事例

Y乳牛出資酪農企業は、フフホト市の西のトウモロコシ畑が連なる農業開発区にある酪農メガファームで、農民から出資された乳牛で経営規模の拡大を図りつつある。飼養頭数は2007年8月現在で575頭(うち搾乳牛は284頭)となっている。酪農バブルが崩壊した2004年、国有会社が北京の酪農企業を買い取って酪農ビジネスに参入した。国有会社の潤沢な資金が投じられて、近代的なミルクステーションや牛舎が設置されたが、酪農不況の下で収益性の高い大規模酪農企業への展開が模索されてきた。その中で考えられたのが、乳牛の出資システムであった。

(1)出資者のインセンティブ

Y乳牛出資酪農企業は2006年12月から乳牛の現物出資を受け入れ始め、自社所有の乳牛とともに飼養することになった。2004年あたりからの生体牛価格の下落、さらに飼料価格の高騰によって酪農の収益性が低下した。多くの農民の酪農経営は赤字に転落し、乳牛の飼養意欲は減退した。しかし牛を売却しようとしても買い叩かれ、さりとて牛を飼えば飼うほど赤字が増えていく中で、農民は身動きがとれなくなっていた。そこで次のような乳牛出資システムが考案されたのである。

まず、農民はY乳牛出資酪農企業に現物出資として乳牛を預けて、その見返りに年1,000元を受け取る。原則として5年間の出資契約なので、農民にはあらかじめ5,000元の収益が保証される(注16)。5年後に農民は出資した乳牛を老廃牛として処分するか、あるいは飼養契約を更新するかを決定する。乳牛を処分する際には5,000元が支払われるので、当初の5,000元と合わせると、乳牛1頭を10,000元で販売したことになる。一方、5年後にさらに出資を継続更新する場合には、Y乳牛出資酪農企業からの支払額が500元/年へと半分に減額されるが、乳牛1頭当たりの報酬は若干増えることになる。

2007年には飼料価格高騰の影響で、乳牛の出資を希望する農民が増えた。出資された乳牛は362頭で、総飼養頭数575頭の6割を超えている。

もっとも、これらの出資者のなかには、この乳牛出資システムを利用して、乳牛の市場価格との差益を獲得する者もいる。下落傾向にあった乳牛の生体価格が1万元を切れば、借金をして購入した乳牛を酪農企業に出資することで、確実な利益を得ることができるからである(注17)。飼養中の乳牛の死亡リスクや乳価・生体牛価格の変動リスクなどは、酪農企業が負担するので、投資家にも乳牛を出資するインセンティブは大きかったのである。

Y乳牛出資酪農企業の牛舎と運動場

(2)酪農企業のインセンティブ

酪農企業にとって、酪農生産のリスクを一手に引き受けて、乳牛の現物出資を募るメリットはどこにあるのだろうか。その一つは、出資された牛から生まれた子牛の所有である。出資が産んだ利子ともいうべき子牛は、酪農企業の資産となるわけである。いま一つは、投下資本の節約である。乳牛1頭当たりの生涯所得として10,000元(出資配当+老廃牛処分価格)を保証するものの、差し当たり1頭当たり1,000元の支払いだけで、多くの乳牛を短期間に集めることができる。Y乳牛出資酪農企業の近代的な飼養管理技術と設備の下で出資された牛を飼い直して、1頭当たり泌乳量を増やすとともに、乳業メーカーとの乳価交渉で乳質の向上や大口出荷による大きな乳価プレミアムを獲得することができれば、十分に高い収益が得られると考えたのである。乳価は2.30元/キログラム(管理費、送乳費込み)で、総じて高い乳価を実現している。

酪農バブルが再燃しつつある中で乳牛出資が伸び悩んでいるものの、酪農生産技術や取引交渉力などで劣る家族酪農経営の乳牛資産を、出資という形態で集中させるという考え方は繰り返し登場することだろう。それは酪農生産の質的な向上を急いで実現しなければならないという、現在の中国酪農が抱えている課題への処方せんとして機能する可能性をもっているからである。

3−2農民出資酪農株式会社

─地域酪農を立て直すために─

(1)農民出資酪農株式会社の特質

既に見てきたように、農民の家族酪農経営は、政策的な補助対象として認知されず、乳業メーカーへの販売乳価水準も低く抑えられ、酪農生産への投資も滞るという悪循環に陥っていた。こうした家族酪農経営のハンディキャップを解消するために、農民出資による酪農株式会社という経営形態が考案された。出資に応じる農民は農村の富裕層であり、酪農経営への出資として位置付けられ、日本の協業経営とはかなり性格を異にしている。言うまでもなく農民には資金の余裕がなく、富裕層であっても、金融機関からの融資を受けることは難しい。そこで農民が乳牛と資金を持ち合って酪農企業を設立し、成長を遂げてきたことで、地方政府の注目を集めている(注18)。

(2)Z農民出資酪農株式会社

(1)出資

土黙特左旗の畑作地域にあるZ農民出資酪農株式会社は2004年に農民などが出資する株式会社として設立され、05年に大規模酪農企業としてスタートした。飼養頭数は05年に出資された200頭を基礎として、子牛を後継牛として残しながら07年には362頭へと経営規模を拡大している。

董事長(代表取締役、会長に相当)であるD氏が、2004年に農民出資による酪農株式会社の設立を発案し、出資者を募った。当時、乳牛を導入した農民が増えて酪農専業村となり、酪農がトウモロコシ産地の有望な地域産業となりつつあったものの、酪農バブルの崩壊とともに酪農経営が次々に消えていった。D氏はこのことに危機感を募らせ、持続的な酪農経営のあり方を模索するようになったという。こうして近代的な設備と技術を持った大規模酪農企業を、農民出資で設立する呼びかけを行うこととなった。

出資者は68名で、40株が発行されている。68戸の出資者のうち8戸が酪農経営で、60戸は非酪農経営である。また、8戸の酪農経営のうちで、現在も継続して酪農生産を行っているのは2戸にすぎない。残りの6戸は出資とともに畑作経営に集中し、酪農はやめている。非酪農家60戸の多くは地元の畑作農家であり、そのうち2戸は周辺の都市住民である。出資者は利殖を強く意識している上層農民で、酪農への出資は株式投資や不動産投資などよりもリスクが低く、長期的な利殖が可能であると考えられている。

設立時の出資条件は、乳牛の現物出資と現金出資であり、5頭の成牛と3万元の現金で1株とされた。68戸の出資者が40株を所有していることからわかるように、1株を複数の出資者が共同で出資していることもある。富裕な農民とは言っても、膨大な投機資金をもつ資産家ではない。設立当時、輸入牛の購入代金を信用社(信用組合)が農民に無担保・無審査で低利融資するという政府の酪農振興プロジェクトがあり、1頭当たり17,200元が融資された。そこで融資を受けて購入した5頭の牛と現金3万元、現金換算で116,000元が出資単位とされたのである。

こうしてZ農民出資酪農株式会社は、現金120万元と200頭の乳牛で酪農経営をスタートすることになった。その後、流動資金不足のために、各出資者に2,000元の追加出資を求めて、8万元の増資が行われた。農民が出資した株式会社には金融機関は融資しないので、出資者からの追加出資によって運転資金を調達したのである(注19)。その出資者も高利貸から融資を受けることが多い。後に見るように、順風満帆の経営展開とは言えないが、資金調達において大きなハンディキャップを背負っている農民が、酪農経営の株式会社を設立して、酪農バブル崩壊後の地域酪農を立て直す試みとして注目される。

(2)運営

Z農民出資酪農株式会社の経営の基本方針は、40の株主による株主総会で決定される。日常的な経営は董事会に任されており、董事会のもとに事務部門が設置されている。D氏が総経理(社長)となり、そのほかに副経理、養殖(繁殖)部長、搾乳部長、飼料部長と16人の現場作業のための雇用者がいる。下表は、職員の構成と給与額(月給)を示している。

左欄が出資者で構成される管理職で、右欄が現場作業を担当する年間雇用者である。飼料生産・収穫などの農作業は、臨時雇用した村の農民が行っている。一般的な大規模酪農企業とは異なって自給飼料生産を前提としており、それだけ雇用者も多くなっている。

またD氏は総経理を特権的な役職とせず、高給を保証することを避けている。管理職の給与は生産現場職員の給与に比べてそれほど高いわけではない。株式会社ではあるが、農民出資の精神は職員の給与体系にも反映されているという。

職員の役職・担当と給与(月給)

(3)新技術の導入と生産性の向上

Z農民出資酪農株式会社は、周囲の家族酪農経営とは異質の経営である。それは飼養頭数規模が大きく、ミルクステーションなどの近代的な生産設備を自ら保有しているといった経営規模の大きさに由来する差異だけではない。技術的な優位性を確保して持続的な酪農生産の可能性を探り、地域酪農のモデル農場となることを強く意識しているのである。

その特徴の一つは、自給飼料の生産性向上である。Z農民出資酪農株式会社は10戸の農民から80ヘクタールの農地を借りてトウモロコシを作付けしている。1畝当たりの収量は、サイレージ用のトウモロコシ(800畝)が4,000キログラム、実取りのトウモロコシ(300畝)は700キログラムと、周辺のトウモロコシ農家の単収よりかなり高い。政府から無償供与された、タンパク質と糖分が高い優良品種だからである。

さらにトウモロコシの作付面積が大きいため、生産コストも低く抑えられている。サイレージ用トウモロコシは、購入すると0.1元/斤であるのに対して、自給すれば0.04元/斤、トウモロコシの実は購入の場合には0.75元/斤で、自給すれば0.40元/斤となる。しかも両者には大きな品質の差異がある。トウモロコシの品種や栽培方法の改善を図って生産性を高めれば、自給トウモロコシの収量を増やすことで酪農の収益は確実に拡大すると見込まれている。

二つは、飼料給与方法の改善である。飼料は自給飼料であるトウモロコシとトウモロコシサイレージ、飼料メーカーに配合仕様を指定した配合飼料のほかに、アルファルファ、酒粕を付け加えている。大学研究者のアドバイスを受けて、地域で入手できる酒粕などの飼料原料を積極的に活用して、購入飼料費の削減と1頭当たりの泌乳量の増大を図っている。

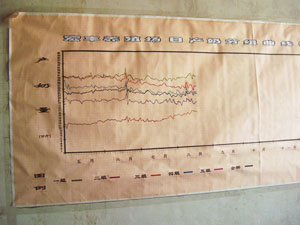

三つは、牛群による飼養管理である。牛群は泌乳量ごとに日量12〜13キログラム程度の群から30キログラム程度の群までの5群に分けて、それぞれ異なる牛舎で飼養される。日々、各牛群の搾乳量を書き入れた図が事務室に掲示されており、乳量の変動を通じて飼料や飼養管理の異常やトラブルをいち早く把握し、改善策を図る仕組みになっている。こうして1頭当たりの平均搾乳量は6,700キログラムという高い水準が実現されるだけでなく、飼養管理の目標と責任を明確にするという考え方が浸透しつつあるという。

(4)収益性と持続性

Z農民出資酪農株式会社は蒙牛と3年間2.30元/キログラム(工場着価格)の固定乳価での生乳取引契約を取り交わした。運転資金として蒙牛から10万元の融資を受けた見返りとして、こうした乳業メーカーに有利な長期取引を認めざるを得なかったのである。

それでも乳価改定以前に、生乳の総販売額は270〜280万元に達していた。1頭当たりの搾乳量が既に見たように高い水準を維持しているからである。およそ200頭の搾乳牛からの年間純利益額は70〜80万元で、搾乳牛1頭当たりの年間純利益(07年8月現在)として4,000元を確保した。乳牛の購入価格17,200元は4産でほぼ償却できることになる。

蒙牛からの借入金は06年に完済し、現在は高利貸から借りている100万元を返済中であった。2年後の2009年にはこうした借入金の返済を済ませて、出資者への配当を行う計画を立てていた。2015年には飼養頭数を2,000頭規模の大規模酪農経営となることを目指しており、配当の拡大で出資者に応えていくことが可能であるとしている。

一方、地元の酪農専業村の酪農経営はピーク時には100戸を数えたが、現在は20戸程度にすぎない。村の出荷乳量も日量7.6トンから2トンに減少している。農民出資酪農企業は家族酪農経営に対して直接的な支援活動をしているわけではないが、酪農専業村の減退を補うことにより酪農産地として急成長した村の酪農を定着させる足がかりとなっている。若干名ではあるが、地元での雇用の場を提供し、新品種トウモロコシのモデルほ場としての役割も果たしつつある。近代的な酪農技術の受容可能性、ミルキングパーラーの効率的利用を考慮すると、12万元ほどの投資額で搾乳牛頭数80〜100頭を生産単位とする農民出資会社が普及していく可能性があるといわれる。農民出資酪農株式会社の普及は、酪農ブームに踊らされない持続的な酪農生産基盤の構築に寄与するものとして期待されているのである。

Z農民出資酪農株式会社の牛舎と運動場

牛群別乳量チャート

(注16) 出資の対象となる乳牛は、(1)初妊牛(妊娠5カ月くらい)、(2)初産牛、(3)それ以外の経産牛で、乳牛の潜在的な能力が吟味されて選別される。(3)の場合には産乳実績によって年間支払額は異なる。2産牛の場合、年間産乳量が5トンの場合には1,100元、6トンの場合には1,200元といった具合である。また出資契約期間は乳牛の平均産次数にあわせて5年を基本とされているので、2産の乳牛であれば出資期間を3年とするといった調整をしている。子牛や育成牛は搾乳できるまでの期間を要するので、出資預託の対象とはしていない。

(注17) 出資者は30者であるが、その一部の出資者がこうした乳牛の取引相場価格とY乳牛出資酪農企業からの確定支払額との差益獲得を目的として、多くの乳牛を出資している。

(注18) 農民出資株式会社の位置付けについては、矢坂雅充「農業株式会社の行方─中国酪農の担い手論─」(『農村と都市をむすぶ』674、2007年12月)を参照されたい。

(注19) 農民出資の酪農株式会社への政策的な補助や支援はきわめてわずかである。これまではサイレージ用トウモロコシと牧草(優良品種)の種の無償供与とトウモロコシ栽培1畝当たり50元の補助金交付(2007年から)のみである。

4 おわりに─内モンゴル酪農の発展メカニズム─

最後に、これまでのさまざまな酪農経営のスケッチを踏まえて、内モンゴル酪農の発展過程を整理しておこう。

4−1家族経営と法人経営

─安定した酪農経営のために─

急速に拡大している中国の酪農生産の担い手は、日本や欧米諸国と同様、家族酪農経営なのだろうか。一方、酪農株式会社などの法人経営への期待は、どれほど現実的なのだろうか。

家族酪農経営のシェアは、戸数で80%、乳量で70%程度であると推察されているが、生産技術の立ち遅れが顕著であり、消費者が求める品質の生乳生産に対応できない。零細な家族酪農経営の資金力では、飼料給与をはじめとする乳牛の飼養管理技術や衛生的な搾乳作業・生乳管理の向上を図るための投資活動を期待することができないからである。

こうした家族酪農経営のぜい弱性は、次のような点と関わっている。

一つは、短期的な投機利益の追求である。家族酪農経営の最大の関心事は、雌牛販売収益にあり、生乳生産の効率化や乳質の向上は二の次とされる傾向にあった。中長期的な酪農生産性の向上、技術・設備のための投資をする余力がない上に、高騰する生体牛価格は生乳販売以上に魅力的であったからである。

二つは、ミルクステーション事業者への依存である。生乳の衛生的品質を維持するためには、近代的なミルクステーションでの搾乳が不可欠であるとされている。自前の搾乳施設を持てない家族経営は、ミルクステーション事業者を介して生乳を販売することになる。生乳の工場着価格とミルクステーション出荷価格との差額、あるいは乳業メーカーからのサービス料がミルクステーション事業者の収入源であり、そこからミルキングパーラーのメンテナンスや乳業工場への送乳経費などが賄われるが、その不透明性は否めない。

またミルクステーション事業者は、飼料商や家畜商などを兼ねていることが多い。農民は買い掛けで配合飼料や肥料などを購入しており、乳代から飼料代などが差し引かれる。酪農バブル崩壊によって乳価が下がると、実質的な手取り乳価はさらに低くなり、ますます困窮の度を深めることになった。

三つは、乳質管理への関心の低さである。乳成分および衛生的品質には最低基準が設けられ、それを上回るとプレミアムが支払われることになっているものの、プレミアム単価は低く、乳量を増やす方が収入増に結びつく。乳業メーカーは工場での受乳時にサンプルを採取して検査することになっているが、ミルクステーションでは乳質検査が行われないことが多い。従って、出荷乳量を増やすために乳房炎治療牛の生乳も出荷され、抗生物質の残留も危ぐされている。搾乳時に生産者が加水することもあり、ミルクステーション業者が加水するケースもあるという(注20)。消費者が求める牛乳の安全性とのギャップを解消するためにも、品質管理の行き届いた大規模酪農経営への期待が高まっているのである。

四つは、家族酪農経営の実態把握の難しさである。家族酪農経営の数字は、政治的な配慮で実際よりも大きくなっている可能性が高い。例えば、上述のZ農民出資酪農株式会社が位置する土黙特左旗の乳牛飼養頭数は17万頭とされるが、実際には3万頭にすぎないという(注21)。酪農専業村の乳牛飼養頭数の減少は、地区の政治委員の活動成果に対する評価を落としてしまうことになり、公式統計の数字には表れないことが多いというのである。家族酪農経営の実態が把握されなければ、それを踏まえた政策支援も行われにくくなる。

そこで中国政府は大規模な酪農企業の参入を推進奨励してきた。既に見てきたように、乳業メーカーの直営農場、個人出資の大規模酪農企業、酪農団地経営である牧場園区は、中央あるいは地方政府の開発プロジェクトに組み込まれ、手厚い政策的な支援を受けてきた。

それでは、零細な家族酪農経営に代わって、上記のような酪農法人経営が内モンゴル酪農の中核を担うようになるのだろうか。酪農法人経営もまた同様のぜい弱性を抱えている。例えば、投資目的が生乳生産による収益増大に置かれているとは言い難い。企業イメージの向上、政府開発プロジェクトの補助金、土地の転売利益や株式上場による創業者利得の獲得など、酪農経営以外の収益に対する思惑が働いている。それだけ酪農への投資評価は不安定であり、株式市場の動向など外的な要因に左右されやすい。大規模酪農経営の持続的な展開のあり方を検討することも欠かせないといえよう(注22)。

4−2飼料技術の改善

─地元産粗飼料で乳量増─

酪農経営で最も立ち遅れている酪農生産技術は、飼料技術であるといわれる。わずかな濃厚飼料と青刈りあるいは乾燥したトウモロコシの茎と葉を主体とした飼料では、1頭当たりの泌乳量の増大は見込めない。

しかし、地元で確実に調達できる飼料原料の多様化、粗飼料のサイレージ化で、1頭当たりの年間泌乳量を6,000〜6,500キログラム程度にまで引き上げることは可能であるという。現状では、内モンゴル自治区の地場産業の一つである酒造業で発生する酒粕の飼料利用や、トウモロコシの茎のサイレージの有効活用が遅れている。例えば、搾乳牛1頭当たり年間3〜3.5トンの大豆粕、綿実などの濃厚飼料とトウモロコシ茎のサイレージを給与することで、飼料費の増嵩を抑えながら泌乳量の増大を期待できる。地元で安定的に調達できる安価な粗飼料を活用した飼料技術の開発が、持続的な酪農の展開の鍵を握っているといえよう。

4−3ミルクサイクルと新たな酪農経営組織の模索 ─酪農業へ対する意識改革─

酪農バブルの崩壊は、既に見てきたように、家族酪農経営ばかりでなく大規模酪農法人経営にも大きなダメージをもたらした。負債に苦しむ家族酪農経営が多くなり、酪農生産の安定的な発展を見通せる新たな酪農経営組織が模索されてきた。本稿で紹介した乳牛出資酪農法人、農民出資酪農株式会社はその一例である。前者では、家族酪農経営が飼養する乳牛が生み出す利益を、現物出資配当の形で確定して、乳牛を集約的に飼養管理する仕組みであった。後者は、農民や一般住民の富裕層の投資資金を集めて、効率的で持続的な酪農生産を実現しようとする草の根の発想から生まれた経営組織である。

2007年の秋から生体牛価格、そして生乳価格が上昇し始め、再び酪農バブルが発生することに期待を寄せる農民も多い。生体牛の価格は2008年3月には前年の約2倍、生乳価格も30%程度上昇し、酪農専業村での取引乳価もキログラム当たり2.2元が一般的になった。多くの乳牛が処分されて乳牛資源が不足気味になり、生乳需給がひっ迫し、さらに輸入粉乳などの価格上昇で還元乳も高騰したからである。

中国の酪農は、酪農バブルとその崩壊と引き続く酪農不況、そしてまた酪農ブームの再発生という激しい循環的な需給変動を繰り返すようになっている。生乳市場への政府の介入よりも、酪農経営の規模拡大を促す政策が重視され、零細な家族酪農経営がとう汰されて、大規模酪農企業への傾斜に拍車が掛けられている。

2008年9月に大きな問題になった牛乳・乳製品や飼料へのメラミン混入事件は、こうした状況で発覚した。乳量の増大を第一義として、急速な成長を遂げてきた中国の酪農経営の負の側面が表面化した事件といえよう。今後、原料乳の品質安全管理を徹底させる施策とともに、酪農生産管理、経営組織のあり方が問われていくことになろう。内モンゴルの酪農は、本稿で紹介した酪農経営形態の枠組みを越えて、さまざまな形の酪農経営を登場させながら変容していくに違いない。内モンゴル自治区そして中国の酪農は、いま驚くべき速さで生乳生産の拡大と乳質の向上といった二兎を追いかけようとしている。そのためには、家族酪農経営や酪農法人経営といった単純なものさしでは収まらない、新たな酪農経営組織の登場が求められているといえよう。量から質を重視した酪農産業へ転換を迫られている中国酪農の担い手の動向を注視している必要がある。

(注20) 出荷乳量に応じて支払われるサービス料を増やすために、ミルクステーション事業者が生乳に加水する可能性も指摘されてきた。

(注21) 「内蒙古統計年鑑」では土黙特左旗の大家畜(牛、馬、ロバ、ラバおよびラクダ)の頭数は、2004年末で17.02万頭となっている。

(注22) 酪農経営の大規模化を促す施策を明記したのが「乳牛標準化規模養殖小区(場)建設事業投資計画に係る申告の適切な処理の要請に関する国家発展改革委員会弁公庁、農業部弁公庁の通知」(2008年3月21日)である。財政支援の対象となる酪農経営は乳牛の飼養頭数が200頭以上で、口蹄疫・ブルセラ病の発生がなく、結核陽性牛がいないといった条件が設けられている。酪農経営の飼養頭数規模拡大を本格的に取り組む政策が打ち出されたことになる。詳しくは谷口清「中国における最近の酪農・乳業政策」(『畜産の情報』227、2008年9月)を参照されたい。

謝辞:本稿執筆に際して、農畜産業振興機構調査情報部の長谷川敦、谷口清、石丸雄一郎氏各位に大変お世話になった。また中国内モンゴル自治区での調査では、多くの研究者や酪農乳業関係者の方々に助けていただいた。改めて深く感謝したい。