| 1.はじめに−課題と背景−

環境倫理、生命倫理などの観点から「環境保全型農業:Environmentally Sound Husbandry」や「家畜福祉:Animal

Welfare」の重要性認識が高まってきている。が、高邁は倫理スローガンに耳を傾け、うなずけるのは一部の篤農家に限られる。経済学が説く経済合理性規範に基づいて行動している普通の生産者には、必ずしもそうした倫理感で説きふせることはできない。倫理を受け入れるには、それを市場(消費者)が評価してくれなければならない。やはり、その動因として経済的インセンティブが必要である。

問題は、これをどのように引き出すかである。小稿は、日本農業が向かうべき環境に優しい農業、家畜福祉に配慮した農業を実現する1つの手法を、実践事例を通して考察する。その経営とは、山形県高畠町の農事組合法人米沢郷牧場とそのグループ農家である。カリスマ的な個性とリーダーシップでグループを統括する代表理事の伊藤幸吉氏は「効率性のみを追求する近代農業に対抗して、いわゆる"もう1つの農業経営"(Alternative

Farming)を実践している。氏自身は、経営信念として、決して「経済効率を追及している」とは言わない。確かにそうであるが、実は、(a)微生物を積極的に活用する伊藤流の徹底した循環型農法、ならびに(b)この牧場の生産物に消費者に訴えるマーケティング手法とが経済的基盤の上に環境保全型農業や家畜福祉を実現している。本稿は、前者に注目し、どのようにして米沢郷牧場が環境保全型農業や家畜福祉を持続的な農業経営として実現しているかを明らかにする。農事組合法人「米沢郷牧場」とそのグループによる経営の組み立て方(広義の「農法」)と経営連携は、ビジネスとしての経営モデル、農法としての技術と経営組織において「農業経営の新しいビジネス・モデル」を提案している。

さて、食品の安全性に関心が高まっているが、衛生管理上の事故は論外として、もう1つの原因は有害物質の残留にある。ならば、これを排除するには化学肥料、農薬、動物用医薬品を削減しなければならない。工業起源の農業資材をバイオマス起源の資源に代替させることである。農薬、家畜医療薬はバイオマス資材で代替できない。しかし、家畜について言えば、その治療薬投与量の削減、繁殖障害の防止などは健康な個体維持からもたらされる。「個体の健康」は家畜の本来の動物生態に近い飼養環境と飼養技術による。その考え方を「家畜福祉」と言ってよかろう。従って、家畜福祉に配慮した畜産経営も、自然循環の摂理に従った広い意味の循環型農業によって実現されるということになる。

要するに、バイオマス資源を循環させる農法、あるいは循環型農業の確立が、

(a)環境保全型農業、

(b)家畜福祉

を実現し、

(c)ひいては安全な食品を提供する

ことになると考える。

ここで重要な点は、もはや社会は、(c)の安全な食品さえ提供してくれればよいというのではなく、その背景にあって、フード・チェーンの工程にある農業生産活動のありよう((a)や(b))に関心が向かわざるを得ない。さらには、

(d)従来から言われてきた農業の緑空間が創出する各種多面的機能の発現状況への関心や、可能なことならば、

(e)非農業セクターから排出されるバイオマスの資源活用への期待、

もある。非農業からの農業・農村への関与や参加、あるいは"農業・農村の一層の社会化"と言ってよいであろう。

循環型農業を確立する上でもう1つ重要な点を付言しておくと、その中心に位置するのは畜産業であるということである。耕種部門だけでは実現し難い。畜産と耕種の結合による資源循環が経済循環として成立させる。しかし、この循環は量的、質的に安定的な需要と供給の関係をつくる必要がある。その観点で、個別経営の内部での循環ではなく、空間的広がりの中で展開する循環が望まれる。これらのことも念頭に置いて調査事例にみる資源循環を成立させるノウハウを見い出したい。

以上のような観点から、調査事例の循環型農業の実践方式と、表裏一体の農業経営としてのビジネス・モデルを見い出したい。

2.連携事業体としての米沢郷牧場とグループ

山形県の南端、米沢市の北に位置する高畠町のJR高畠駅は新幹線で東京から2時間半と、アクセス条件に恵まれている。農家戸数2万3千戸、農地面積は1戸当たり平均1.6ヘクタールの農村で、町の西部はおおむね平坦で、東部には山間丘陵地域が広がっている。稲作単作か、稲作と肉用牛、酪農、葉タバコ、ぶどう、西洋梨、野菜との複合経営を営む純農村である。農事組合法人米沢郷牧場とグループはここに根をおろしている。

米沢郷牧場は1978年に、氏を代表理事として組合員5名、出資金300万円の農事組合法人として設立した。その後、同牧場が出資法人となって、牧場直営型、および外部出資型で関連会社を設立している。牧場の管理体制は、農畜産物の販売を担当する事業本部、直営生産事業を統括する生産事業部から成る。

米沢郷牧場の特徴は、グループ全体の組織構造である。すなわち、(a)5つの直轄個別事業体、(b)関連会社(出資した外部の農場、加工・販売会社など)、(c)販売と資材購入の契約をして連携している地域の個別経営(組合員)を束ねた生産部会の"3層"から成る連携組織グループを形成していることである。このグループは循環型農業・農産加工を実践する農業法人、組合員農家、研究開発・技術部門、そしてマーケッテング活動部門など、さまざまである。米沢郷牧場内の生産部門も含めて、それぞれが独立した事業体でありながら、資材、生産物の取引関係で密接に連携しており、それによって高い完成度において循環型農業を実現している。

3層組織構造の米沢郷牧場とグループの全体像を図−1に示す。6つの生産部会と1婦人部が横に連携しているのであるが、生産部会の構成員個々は「農事組合法人・米沢郷牧場」、「(有)ファーマーズクラブ赤とんぼ」、「(株)ゆうきの里」、「(有)有機生活」の4事業体のいずれかの傘下にある。

|

図1 米沢郷牧場とグループの組織図

|

|

(1)農事組合法人・米沢郷牧場の経営展開

グループの代表であり、核になるのが、肉鶏、肉牛、野菜・果樹の生産事業と、後述するBMWプラント、たい肥・飼料プラントを持つ米沢郷牧場である。そこの宗主の伊藤幸吉は1970年から後継者として自家農業経営に従事した。父から独立して養豚経営(繁殖豚)を開始したが、当時の和牛肥育ブームに乗って和牛肥育に切り替えた。しかし、73年のオイルショックで肉牛価格の大暴落に見舞われ、借金を清算して和牛肥育を閉鎖した。後に農事組合法人を共同設立することになる仲間と共同で、地元産牛肉とぶどうの小売販売で再出発した。地元での販売が芳しくないので、東京へ売り歩きに出た。そこで、多摩生協に出会ったのが伊藤幸吉の考え方を大きく変えた。新鮮な農産物の産直販売で、安定販売できることを知った。これが転機となる。

1978年に農事組合1号法人「米沢郷牧場」を設立した。伊藤幸吉は「農民は、3度、小作人になってはいけない」という。それは、地主支配、商人支配、そして農協共販という名の農協支配からの開放であった。和牛肥育経営が倒産した時の農協の資金回収法、その後の東京での生協との直接販売の付き合いからして、当然ながら、農協と離反するが、他方、生協とは不分離の信頼関係を構築する。今もって、伊藤は消費者団体に育ててもらったと確信しており、消費者に目線を置く農業生産に基礎を置きながら、加工・販売の活動を取り込んだ経営で農業経営者としての自立を目指した。

1980年に採卵鶏のひなが無償で得られることを知り、廃屋となった養鶏場を買い取り、ブロイラーの生産を開始した。ブロイラー生産が直営生産部門となり、法人の収益を安定化する基礎を築いた。また、近隣の無畜農家へのたい肥供給による連携の糸口を作った。ブロイラーは生協産直のルートに乗せた。また、発酵菌(カトー菌)の研究者と出会い、その指導の下、カトー菌を混入した自家配合飼料と流通たい肥の生産を開始した。

この当時に、伊藤幸吉にはブロイラーと発酵菌を結びつけた循環型農業の概念が形成され、それによる安全な農産物を消費者に届ける戦略も描かれていた。1981年には2号法人の農事組合法人に移行している。また耕種部門の稲作、果樹、野菜の直営生産事業も本格化した。鶏ふんの販売から始まった近隣耕種農家との連携は、減化学肥料・減農薬農産物の生産、そして共同加工・販売へと広がり、参加する農家は70戸に達したので、部会制の活動組織に整備した。80年代の部会組合員農家との発酵たい肥の供給、飼料原料の受け入れによる資源循環の絆は、今日の生物活性水による地域循環農業の礎となる。

2号法人設立後のグループの進展を整理すると、以下のとおりである。

1884 6つの生産部会(稲作部会、畜産部会、野菜部会、小松菜部会、ぶどう部会、りんご部会)の設置、漬物製造などの加工活動をする婦人部結成

1985 生協産直以外の顧客販売を目指した「(有)まほろば出荷組合」の設立

1987 米の第一次集荷業者としての「(株)米沢農産」設立

1988 ブロイラー生産事業部を「(有)まほろばライブファーム」として独立法人化

1990 リムジン牛(カナダより導入)の一貫生産牧場「(有)七ヶ宿リムジン牧場」を設立

(2)米沢郷牧場グループの事業体

グループの第2の事業体は(有)ファーマーズクラブ赤とんぼである。これについては後に章を改める。

第3の事業体は「(株)ゆうきの里」である(2001年に旧社名の「(株)米沢農産」から変更)。1987年に設立した「ゆうきの里」は、「赤とんぼ」の先輩格で、稲作と野菜の部会から成る事業体である。部会員の年齢は地域の中堅的農業者の40歳〜50歳代で、現在、130名の部会員で構成している。旧食管法時代に米の第一次集荷業者の認可を得ており、生産者が米を販売する"自立生産者"を目指して伊藤幸吉が提唱して設立した。

| |

|

| |

「(有)有機生活」の生産管理システム

|

第4の事業体の「(有)有機生活」は2001年設立のもっとも新しい事業体である。30歳代前半の12名がこまつなの生産部会員となり設立した事業体である。部会員農家が栽培した小松菜を原料にして、商品名「米沢郷まるごと小松菜」の青汁を、HACCP採用の同社で製造している。栽培ほも工場もISO−14001と有機JASの認証を取得している。"ISO一貫生産・製造の飲む有機野菜"をキャッチフレーズにして小松菜青汁の生産、製造、販売を行っている。ここにも有機循環資材が投入されているのは言うまでもない。

米沢郷グループには、以上の4つの農業生産・販売事業体のほかに、むしろグループの有機農業のための研究と資材製造を行う会社として「(有)東北自然学研究所」(1993年設立)、「(有)日本農業IT化協会」(2001年設立)が名を連ねている。前者は生物活性水技術の開発と製品化研究・普及、後者は携帯電話を利用した生産工程管理システムAFAMAを開発、販売するソフト会社である。

(3)循環型農業を地域完結する米沢郷牧場グループの役割

グループの生産部会は、畜産部会(ブロイラーと肉牛)、稲作部会、野菜部会(キュウリ、枝豆、ミニトマト、アスパラ、子ナス他)、こまつな部会、ぶどう部会、果樹部会(りんご、洋ナシ・さくらんぼ)の6つの生産部会があるが、米沢郷牧場と取引契約している部会員140戸(グループ全体では270戸)との取引を含めた米沢郷牧場分の年生産額は28億円に達する。

結局、(a)農事組合法人・米沢郷牧場、(b)先に紹介した4つの事業体、(c)6つの生産部会、そして(d)最近、設立した米沢郷WCS(ホールクロップ・サイレージ)生産組合を加えた「5企業+6生産部会+1生産組合」がグループ全体を構成している。この連携組織化によって、縦横の内部資源循環のフローを形成している。それは、地域的に展開する資源循環のフローでもある。もう少し言うなら、米沢郷牧場を核にして地域面的な広がりを持った有機循環農法を実現しているということである。

米沢郷牧場には組織内組織と言うべき同牧場直轄の事業体がある。出荷羽数150万羽のブロイラー生産牧場「(有)まほろばライブファーム」と飼養頭数450頭の肉牛牧場「(有)七ヶ宿中央リムジン牧場」である。同牧場の実質の生産事業はこの2つが担っている。牧場内には、循環型農業を体現するカナメ施設として、鶏ふんと牛ふんを原料とする発酵たい肥を製造する「たい肥センター」、鶏ふんにとうもろこし、米ぬか、野菜くずなどを原料にしてブロイラーと肉牛用に自家配合する「飼料工場」、家畜尿からの生物活性水と微生物を製造するプラント、そして農産加工場がある。

3.米沢郷牧場の「安全性」に 裏付けられた循環型農業への取り組み

(1)生物活性水の研究開発と循環型農業への利用

| |

|

| |

たい肥製造プラント(天井からBMW生物活性水を噴霧)

|

湿潤モンスーン気候の日本にはさまざまな有用菌が繁殖しており、かつ日本の菌類研究は国際的にも進んでいる。米沢郷牧場は、先述したように当初はカトー菌を利用していたが、伊藤幸吉はついに自家に菌の培養に成功した。それが、バクテリアのB、ミネラルのM、水のWの3文字を合成して命名したBMW菌である。微生物学に門外漢の著者には、この微生物がどのようなメカニズムで作用しており、いかほどに有効であるかを積極的に云々できる立場にはない。ただし、一般論として微生物農法における微生物菌が発酵促進作用や活性化作用として有効であるのは知られているところである。

伊藤幸吉氏は多額の研究費を投入し、専門家に実験的研究を委託し、自家に技術者養成の期間を経て微生物と、この菌体が作り出す生物活性水の製品化と、その循環農業への利用技術を確立した。1993年には微生物の増殖、菌体と生物活性水の販売、および循環農業における利用技術研究と全国普及の活動をする「(有)東北自然学研究所」を設立している。

生物活性水は肉牛肥育舎のふん尿から直接採った尿水分を約40日かけて曝気し、その間、10層のタンクを移動する。その間に有効微生物の発酵作用で、特有のミネラル活性水が精製される。米沢郷牧場が最初に微生物を活用したのは、(a)自家牧場の肉牛への健康飲用水であったが、ブロイラーへの飲用水、次に(b)家畜ふん尿と耕種部門の有機廃棄物の分解促進と肥料効率の安定した有機質たい肥(販売用コンポストも)や作物の活性溶液、(c)生物活性水でふん尿を分解・発酵させた飼料、(d)畜舎内に消臭剤として噴霧、(e)耕地への希釈散水、作物への細霧散布で、土壌改良、作物の病害予防と、活性水の利用は多岐に及んでいる。米沢郷牧場にとって、この自家開発製品の微生物がグループの資源循環の絆になっているのは間違いない。

ここで強調しておきたいのは次の点である。第1は、米沢郷牧場が研究開発能力を有していることである。微生物の増殖はこの牧場だからできたものである。一般の農業経営には求むべきもないが、農業技術は多かれ少なかれ立地属性を有する(マニュアル化できない)。新技術の適用場面で当該農場の立地条件や利用目的に最適な技術に改良する必要がある。だからこそ、農業経営者の創意工夫が重視されるのであるが、当該牧場は実験研究からついに当牧場にとって最適な菌体を作出した。

第2には、米沢郷牧場では、微生物を家畜飼料、家畜の飲用水、発酵たい肥、作物の品質改善剤など、多面的に利用されていて、それが資源循環、農家連携の触媒的役割を果たしていることである。そして、この菌体の販売は付加収入源でもある。さらに、微生物農法を導入した地理的に離れた農場間(例えば、千葉県の農事組合法人の「和郷園」)でネットワークが形成され、共通の技術ベースで繋がっているので、技術改善やマーケッテング活動における相互補完性メリットを引き出している。

以下、米沢郷牧場とグループの連携による資源循環の構図を整理する。

(2)「ファーマーズクラブ赤とんぼ」の有機米生産・販売

「(有)ファーマーズクラブ赤とんぼ」は、伊藤幸吉の長男の伊藤幸蔵が代表取締役社長を務める。1994年に設立した。もともとは会員間の農機具とライス・センターの共同利用、共同による技術水準の向上、共同購入、共同販売を目的にスタートした。現在、70戸の農家が参加し、作付面積にして約300ヘクタールであるが、このうち36ヘクタールで有機栽培が認証されており、「赤とんぼの有機米」ブランドで関東、関西に積極的に販売展開している若い稲作農家の集団である。有機JAS認証はもちろん、2000年にISO14001を取得した。これは、日本では最初の農業経営部門の取得である。

米沢郷牧場との違いは、会社の運営は、代表を中心にした合議であること、そして部会員農家に集団指導型で組織を挙げて技術指導(アドバイス)と経営支援していることである。全員の有機栽培技術を底上げする発想で部員農家の技術をバックアップし、それによって技術格差を縮小することに努めている。内部に「環境委員会」が活動しており、ここが有機と環境をテーマにした稲作技術の勉強会を主導してきている。また、部員農家は「組」を組織し、有機栽培技術の達成目標を設定し、組間で切磋琢磨しながら、レベルアップを図っている。組内では、労働力の足りない農家への機械作業支援や技術アドバイスをする。結局、品質に信用を得て有利販売する近道だからであるが、その考え方は、あたかも農協そのものである。ただし、ライス・センターは個選処理方式を採用しており、市場販売は個人名での販売を貫徹している。つまり、組織共同の活動体系をとるが、最終成果においては個人の技術水準を市場に反映させる「個人責任制」メカニズムを取り込んだ方式の共同組織形態である。いずれにしても、この部会員農家に対する集団的支援、有機栽培技術の取り込み、顧客獲得とマーケッテングに、若者集団のエネルギーがにじみ出ているし、新しい組織運営が示唆されている。

「(有)ファーマーズクラブ赤とんぼ」のJAS有機認証とISO−14001は、伊藤幸吉が目指してきた循環型農業の1つの到達点でもある。あちこちにグループの内部循環性を高める取り組みがある。その第一はライス・センターである。当農場では「現地精米」と言っているが、それによって米ぬか、くず米は家畜飼料として、もみ殻は家畜敷料とたい肥の水分調整剤として米沢郷牧場に提供され、逆に米沢郷牧場からは有機たい肥と微生物活性水による土壌改良剤、生育促進剤が提供される。廃棄されるものは一切ない。外部から購入する資材は、グループの「グリーン購入委員会」が選定したISO適合資材の共同購入による。こうしたグループの農産廃棄物の資源化への取り組みが、グループ内の連携、部会員農家間の地域連携を、一層ゆるぎない連携へと向かわせていると共に、他の事業組織体の有機への取り組み意欲を刺激している。

若者集団の有機農業への先進的取り組みということのみならず、それを大規模な面積で、高い収量水準で完成させていること、顧客を見据えて作り上げた技術である点は高く評価できる。伊藤幸吉によれば、「これは世代間競争」であると言う。若者世代の意欲と斬新な発想が農業経営に体現されている好例でもある。

4.米沢郷牧場のブロイラー生産部門と資源循環

(1)家畜飼養のあり方−高病原性鳥インフルエンザの経験から−

平成16年1月に山口県で、そして大分、京都で鳥インフルエンザの患畜が確認された。発生確認後は半径30km以内の鶏の移動禁止、当該農場の鶏の殺処分と消毒などの処置が直ちにとられた。迅速な処置と養鶏業者の危機管理とによってその後の感染拡大が食い止められた。4月の終息宣言以来、発生していないのは幸いである。

しかし、この教訓として何点か指摘しておきたい。伝染病は異常現象が多発するまで、その認識を持ち難い。異常に気づいて家畜保健衛生所や動物衛生研究所に病性鑑定したときは既に手遅れである。渡り鳥やカラスが感染源であり、BSEよりも予防対策が困難である。何よりも、京都の例がそうであったが、経営者の危機管理意識や一時的な情報非対象に起因する経営モラルが欠如(発症届出義務違反)していると被害は甚大になる。養鶏業界は常にこの伝染病の発生、蔓延拡大のリスクを背負っている。発生した際のマニュアルを作成し、対処の指導徹底と、生産者が躊躇することなく届け出るインセンティブを持つための被害補償対策を明確にしておく必要があった。

もう1つの問題は、予防ワクチンの使用の可否である。生産者団体はワクチンの使用許可を国に求めている。しかし、ワクチン投与は消費者に好まれない。その上、病原菌がさらにまん延し、畜産業は病原体の攻撃から守るために途方もなく家畜医療薬を投与する「いたちごっこ」に陥る。この観点から、まずは殺処分と消毒による発生源の封鎖撲滅で、そして拡大が防ぎきれない場合にのみ投与する最終防御手段としている農水省の防疫政策は基本的に正しい。今、畜産農家は、限りない生産性追及の中でさまざまな家畜医療薬を使っている。家畜治療は家畜医療薬に頼り過ぎている。経済動物である家畜は、泌乳、増体、採卵の1点に向けて改良され、飼養技術もこの目的に整合させて改善させてきている。だから、家畜福祉は犠牲にされ、経済的判断基準から治療、淘汰される。"過労"の家畜は疾病への抵抗性を弱めている。高病原性鳥インフルエンザウイルスにしても免疫力のない抵抗性の弱い鶏から感染・発病する。この自明の因果関係からすると、機械的な予防措置としてワクチンを使うべきではなく、家畜改良方針や飼養技術の改善こそ先に取り組みたい。

家畜福祉とは「健康的な家畜飼養」と考える。家畜福祉は本来の家畜習性に則った家畜飼養である。言い換えると家畜本位の飼養方法であり、健康で疾病罹患の少ない育種改良と飼養技術である。ただし、この畜産関係者の"良心"が市場で評価されなければならない。そうでなければ、畜産農家は経済性との折り合いをつけられない。しかし、循環型農法の飼養方式、マーケッテング活動における消費者の積極選別、トレーサビリティによってこれに折り合いをつけているのが、米沢郷のブロイラー生産である。

(2)直轄事業のブロイラー部門「(有)まほろばライブファーム」と微生物の利用

| |

|

| |

森に囲まれた鶏舎の遠景

|

米沢郷牧場の中心的な直轄事業体である「(有)まほろばライブファーム」は、現在、出荷羽数にして150万羽の大規模ブロイラー生産牧場である。1980年から開始した首都圏コープへの契約販売の順調な拡大で、1988年に直轄の生産法人として設立した。

防疫上の理由から、常時10万羽飼養の養鶏場単位で5箇所に分散立地している。およそ20棟ずつの鶏舎で編成する団地で飼養している。一般の飼養方式は、効率を高めるための3.3平方メートル当たり70羽をオールイン・オールアウト、伝染病感染を防止するためのウィンドレスと抗生物質などを使った飼養であるが、当ファームは3.3平方メートル当たり40羽飼養の「平飼い・80日間飼養方式」(いわゆる『地鶏』)、自然換気方式の開放鶏舎での飼養である。まさしく家畜福祉の考え方に基づく飼養方式である。しかも抗生物質を一切使わない方式である。配合飼料にはGMO原料を使用しない。「ライブ・ファーム」のゆかりはここにある。

調査に訪問した時は、「鳥インフルエンザ」が小康した夏季ではあったが(鳥インフルエンザの発生以前は、鶏舎への出入りは自由であった)、ファームの概観を眺めるにとどめたので内部の状況は判別できなかったが、抗生物質を使用せず、出荷後の消毒を行わなくても、生物活性水が飼料と飲用水で鶏の体内に入り込んでおり、さらに生物活性水の噴霧と生物活性水を含む敷料で鶏舎の隅々まで有用微生物が活性しており、平飼いであるにもかかわらず、これまで疾病事故は一切ないとのことである。このストレスを与えない飼養方式と活性水による免疫力強化の効果と推測する。

| |

|

| |

飲水・敷料などに生物活性水が利用された乳雄肥育牛舎

|

ところで、当ファームから排出される鶏ふんの量は膨大である。しかし、それはここでは厄介物ではない。さまざまな用途に循環利用される資源である。大量に排出されるから、それらの用途に安定供給を保証する。一部は菌体飼料プラントへ送られ、発酵飼料原料となる。残りはたい肥プラントに送る。ここで生産されたたい肥は、一部は鶏舎と肉牛舎の敷料に再利用され、残りは地域の生産部会員農家に配送される。そのいずれにも生物活性水が利用されている。また、この活性水は鶏舎の天井から噴霧したり、鶏の飲料水への添加として直接利用されており、これによって健康な鶏の生産と鶏舎の無臭化を実現している。他方、敷料の原料にもみ殻を使用しており、自家配合飼料原料にはくず米や精米ぬかを使用している。これらはグループ農場、部会農家から調達している。内部循環性の高い循環である。

残念ながら、有機畜産の認証を取得できていないが、このようにして、当ファームのブロイラー生産は、(a)家畜福祉と(b)内部循環から(c)限りなく「有機畜産」に近づける飼養方式を実践しているのである。さらにこれを消費者の側からみると、この内部循環によって、(d)極力、低コスト生産が図られている、(e)投入資源の素性を確認できているので、限りなく有機畜産の完成を指向しながらのブロイラー肉を提供しているということである(後述のトレーサビリティシステムがこれを一層頑強なものにしている)。要するに、(a)、(b)、(c)の3つは個別のものではなく、一体化して実現しているのであり、その結果が消費者に対して(d)、(e)も実現している。

また、消費者の評価は、濃密な鶏油が浸み込んだジューシィな味と肉質、程よい弾力のある歯ごたえとの定評であるという。

5.「安全性」を消費者に伝えるために

(1)食品の安全性とトレーサビリティ

実は著者が米沢郷牧場に着目した直接のもくろみは、当牧場で生産するブロイラーのトレーサビリティ開発実験を取り上げたかったからであった。その意図を取り下げたわけではない。むしろこれまでの循環型農業の紹介と議論は、なぜにトレーサビリティが必要かを理由付けするためであったと理解してよい。独特の循環型農法を確立し、それによって有機農産物を生産し、またこれを売り物にして各地の生協との契約販売を実現したが、生産物が正真正銘の品質保証品であることを伝達する必要性から、必然の帰着としてトレーサビリティの開発にたどり着いたのである。

1996年に関西でカイワレダイコンによる腸管出血性大腸菌O157による食中毒事件が発生したが、結局はその正確な原因を突き止められなかった。その後もさまざまな食中毒事件や偽装表示が発覚した。食品の生産・流通・加工・保管・販売のフード・チェーンの多段階・時間的過程における衛生管理、品質管理、そして経済活動倫理が問題になった。HACCPが衛生管理面での工程管理手法としてほぼ定着してきたが、現在のところ最終消費者が安全性や商品表示への信頼を得るにはトレーサビリティしかない。商品や品質の統一的なコード化、コスト負担先、添付情報の信頼性、トレーサビリティのロット変化問題など、まだ課題はあるものの、技術的にはほぼ確立した。これを率先的に導入しようとしているのが米沢郷牧場である。

トレーサビリティの第1の目的は、万が一、事故が発生したときに、汚染ルートや発生源を遡及することにある。第2は、消費者が生産・加工履歴から「安心」という品質を買う手がかりにすることである。消費者にとっては、商品情報に「情報の非対象性」が存在するので、トレーサビリティはこれをできる限り取り除く積極的な意義がある。他方、それは生産者が誠意を見せるマーケッテング手法でもある。

生産者にとっては顧客から信頼確保する重要な手段になる。ただ、だれがそのコストを負担するかの問題は残る。顧客サービスだと考えれば、消費者が負担すべきであるが、消費者が負担する意思があるかどうかは消費者選択にゆだねられており(結局は市場競争に委ねられる)、現段階では、すべての商品にトレーサビリティをということではなく、米沢郷牧場が販売する有機農産物のように、店頭に並んだ商品の外観からは判断できない商品属性を持つ商品の販売に限られよう。

もう1つの課題は、農薬や治療薬をいくら使ったかの履歴情報を参照できても、それが残留毒性としてどれ程の影響を持つものかどうか、一般論として消費者には理解不能の場合が多い。一方、JAS有機認証は生産過程で出る廃棄物の処理過程(静脈部分)は問わないので、それが直ちに資源循環や環境保全の農法を保証するものではない。EUの共通農業政策には、環境観点からの「望ましい農業実践規範:GAP」プログラムが採用されられており、客観的数値でGAP基準の達成度合いを評価できるようになっている。また、食品小売業と農業団体・農業経営者を会員とし、国際標準規格を目指した規格認証機関である「EUREPGAP」がある。生産者の消費者に対するコンプライアンスとして位置づけられている。結局、トレーサビリティは情報を受ける側がそれを理解できる情報でなければならない。従って、情報コンテンツ、操作性、情報媒体の容量にも工夫が必要である。

(2)米沢郷牧場の挑戦−生産者と消費者が参加するトレーサビリティシステムの開発・導入

| |

|

| |

福島a&aブロイラー(株)での調査の様子

|

米沢郷牧場は自前の「まほろばライブファーム」で生産したブロイラーを、福島県の鶏肉生産会社「福島a&aブロイラー株式会社」に年間180万羽出荷、加工を委託している。同工場で処理・解体し、各部位をカット整形し、専用の唐揚粉とセットパックするまでの一貫生産ラインで「米沢郷鶏唐揚セット」として製品化し、首都圏コープに契約販売している。製品作りは、首都圏コープ、福島a&aブロイラー、米沢郷牧場の3者共同開発で、現在、米沢郷牧場の主要な付加価値商品になっている。首都圏生協はこれを主に予約受付、宅配販売している。

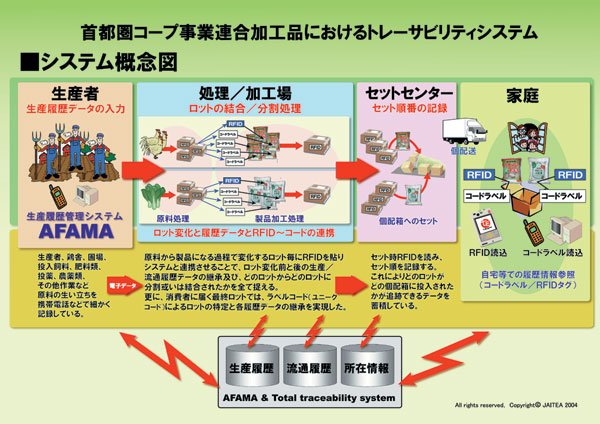

一方、先述したが、米沢郷牧場の出資会社に日本農業IT化協会がある。既に携帯電話で栽培情報を入力・送信し、データベース化する「AFAMA」というシステムを開発している。自らの牧場グループの生産履歴入力に全面的に採用しており、このシステムの商品販売も行っている。このソフトを生かしつつ、トレーサビリティシステムとしてさらに開発を進めてきたが、実用的なトレーサビリティシステムとして完成の目処が立ったので、このほど「(独)農業技術研究機構」との共同でトレーサビリティシステム開発の最終段階の実験研究を行った。この実験は、上記した鶏唐揚げと冷凍野菜を対象にして、自前のデータ処理技術AFAMAを発展させ、データ・キャリアと言われる「IDタグ(ICチップ)」に生産者の栽培情報を入力し、農産物や加工食品に添付し、流通業者、消費者へ情報提供しようというものである。

今回の実験システムは、トレーサビリティシステム全体の中から見ると、生産者情報の提供にウエイトを置いていたが、米沢郷牧場が出資会社を設立してまでトレーサビリティシステムの開発に積極的に取り組んでいるのは、既存のトレーサビリティシステムには、

(a)生産者のデータを収集する仕組みがない、

(b)データに即時性が乏しく実際の流通と消費の現場に合わない、

(c)現物の個々の商品とデータを関連付ける仕組みが煩雑、

(d)データの表現が消費者のニーズに合わない、

などの流通業者や消費者の声を直接聞いてである。

完成すれば、米沢郷牧場とグループが出荷するすべての生産物につき、生産者が携帯電話から直接入力した栽培履歴情報や安全証明情報、流通過程で入力した物流情報を流通関係者や消費者が検索/表示できるようになる。その仕組みとして、フード・チェーンのどの段階ででも情報を入力し、そしてこれをIDタグに結合させ、そのIDタグを商品に貼付することで、各種情報を検索可能にする構想である。なお、IDタグとしては数タイプがあるが、同実験で関心を寄せているものの1つが「ミューチップ」という超小型無線方式で、しかも再利用が可能な最新のICチップである(日立製作所製)。

当面のシステムの主な構成は、

(a)生産者が入力するデータを携帯電話の通信システムでASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)の役割を果たす(有)日本農業IT化協会に送信し、ここで秘匿性の高いプログラムによって処理し、そしてインターネットから流通業者や消費者の様々な検索要求に、即時、情報開示する、

(b)データ入力や検索要求のジョブを、ICチップ・データに関連付けるためにID化し、販売商品の1単位ごとにICチップを貼付する。

注)IDタグ:個々の商品を識別するために商品に添付される「タグ」で、それぞれのタグが固有のIDコードを持つ。なお、IDタグ媒体としては、バーコードやICチップなどがある。開発競争は熾烈であるから、まもなく安価で集積度の高い実用製品が登場するものと思われる。

さて、食鶏処理場の処理工程は、

(a)米沢郷牧場からの生鶏搬入(朝7時) →(b)と鳥・放血(良肉質維持のために手作業)→(c)湯漬け・脱羽→(d)内臓中抜き→(e)食鳥検査(ロット別5項目)→(f)と体冷却→(g)解体→(h)鶏唐揚げ製品化→(i)冷却→(j)包装・梱包→(k)タグの貼り付け→(l)出荷(夕方6時までに終了)、

である。本試験では、食鳥検査の段階で多くの情報が入力されるが、コンピュータ化されているので作業工程に従来方式との違いはなかったとのこと、その他のステージではほとんどが自動入力されている。ただし、と体冷却の段階は、当社ではもともとロット別の並列処理方式を採用していたのでと体が識別不能になることはなかったが、直列式処理ラインならトレーサビリティ導入の障害になるとのことであった。総じて大きな課題を残すことなく実験は円滑であったとのことである。

実験に参加した生協組合員は、自宅のパソコンでインターネットを開いてIDタグコードを入力すると、生産地の生産履歴情報(生産者名、品種、出荷日、給与した飼料、その他主要資材名と数量)、加工メーカーの品質情報、加工時間、生協・物流センターの集配時間などが即座にわかる。万が一、事故が発生した場合には、直ちに流通経路を逆順でたどることができる。

実験では、手間、コスト、消費者の評価を検討している。(a)手間が目立ったのは製品を袋パックしてからタグを塗付する方法で、これは袋パックの直前に塗付するようにすれば機械化できる、(b)トレーサビリティにかかるコストはロットに依存する(タグ原価が10円とすると、小売単価1,000円の商品に塗付するのであればペイするが、100円の商品ならペイしないであろう)、(c)消費者評価は期待以上に良好であった。さらに付帯して、(d)産地と消費者の連帯感、信頼感の醸成に効果的で、また生産者間には飼養方法(栽培方法)や品質管理に関して、一層の責任感が芽生えたことを実感したことなどで、予想以上の成果を得てとしている。(d)また、生産者、流通業者の側には小売店舗での商品の売れ行き情報がリアルタイムで入手できるので、在庫管理や製品化戦略への活用も可能なようである。

なお、課題として、今後、肥料や農薬の使用履歴などが、素人の消費者にも直ちにチェックできるようにデータベースの整備とアプリケーション・ソフトの構築が急がれる。実用段階に移行する前にクリアーしなければならないもう1つの課題が、原料→製品化工程→流通・販売段階のそれぞれで、ロットが変化(分割や結合)することにある。商品ロットの変化前と変化後で情報が継承されなければならない。その際のコード読み取りの手間、読み取りミスや改ざん防止などにどのように対処するかである。また、ロット分割に柔軟に対応するためには、適正かつ十分量のコード化が可能でなければならない。統一コード化は国を挙げて早急に取り組まなければならない課題である。

|

図3 IDタグを活用したトレーサビリティシステム

|

|

6.結び

「米沢郷牧場」とそのグループをこれからの日本農業が進むべき1つのベクトルと考え、その技術と経営組織を紹介し、「資源循環」を実現しているメカニズムを解明した。

今、日本の畜産が抱えている課題は、ルーツのわからない輸入穀物による配合飼料に依存した単調型効率性追及の畜産経営をどのように軌道修正するかである。これまで、畜産経営は有畜複合経営から大型化・専業経営へと発展してきた。近年の畜産が膨大な施設投資を要すること、高位な専門知識・技術を要したからである。やむを得ない選択であった。また最近は環境対策が畜産経営をふるいにかけているのも事実である。しかし、今、新しいチャレンジが求められている。家畜ふん尿の処理問題は言うまでもないが、BSEや高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の脅威、飼料生産用地の不足問題と表裏の関係に、家畜の飼養方法のあり方が問われている。

今こそ「共生」という言葉が重みを持つ。共生を強めることこそが市場に対峙する最良の方策ではあるまいか。この「共生」の組み合わせの1つは、コスト削減を目指しての経営と経営の共生である。そして安全・安心への信頼を得ての顧客確保のための生産者と消費者の共生である。そして第3に、経済効率優先の市場経済が抹殺してきた「環境」や「家畜福祉」という市場で取引されないモノとの共生である。

畜産経営に追い風の側面もある。これらの共生の1つの重要な手法と認識されるようになってきたのが「循環型農業」である。そこでバイオマス資源を循環させる核になるのが、畜産だということである。耕種部門に比べて、畜産は立地適性と技術の許容範囲が大きい。農地の荒廃や低利用が広がっている中山間地域こそ、畜産の出番である。もう1つの追い風は、畜産のアウトプットたるふん尿の資源化が有機、減化学肥料、減農薬農法に近づけるということである。安全・安心な農産物を生産する循環型農業を地域面的な広がりにおいて恒久的な方向性をもって定着させるにはどうすればよいか。問われるのはここであるが、これまで廃棄物でしかなかったふん尿を資源化転換し、価値を創造すること(資源利用による価値化とそれによる生産物の価値化の双方で)、廃棄物の処分コストを節減することなどを源泉にする具体的な価値創出、費用節約のプロセスが畜産経営の中に見えてくる。

米沢郷牧場はそれを独特の農法と地域の農家を束ねることによって実現していた。BMW菌が当牧場とグループの資源循環にどのように介在したかのメカニズムとその評価は専門家に譲るとしても、微生物の機能に着目しての資源循環から始まって、家畜福祉を実現し、そして安全な有機農産物の生産を実現しているのは紛れもない事実であった。また、それを実現する内部・外部への重層的な連携組織は、これからの農業経営体のビジネス・モデルとして高く評価できるところである。

なお、米沢郷牧場の市場対応については取り上げなかったが、この農業経営システムを成功させているのが、マーケッテングにあることも看過してはならない。

|