1 はじめに

肉用牛肥育経営の主収入となる枝肉の取引価格は近年上昇を続けている。しかしながら、子牛価格は上昇傾向が続き、肥育経営の生産コストの5割以上を占めるようになっている。直近では黒毛和種子牛の取引価格は80万円前後まで高騰しており、肥育経営を圧迫している。また、現在生産コストの3割近くを占める飼料費も、直近は低下傾向で推移しているものの、10年前と比べると約1.2倍となっている。

農林水産省が平成27年3月に策定・公表した「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」では、肉用牛生産の競争力強化のため、肉質・枝肉重量の変化に留意しながら、肥育期間の短縮による効率的な肉用牛生産への生産構造の転換を進めることが対応方針として示されている。

本稿では、畜産統計および機構が公表している「肉用子牛取引情報」ならびに機構が実施している肉用牛肥育経営安定特別対策事業(通称「牛マルキン」)において補填金単価を算定するための基礎となったデータなどを基に、近年の肥育経営を取り巻く状況について概観するとともに、実際に肥育期間の短縮に取り組んでいる事例を紹介する。

2 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)について

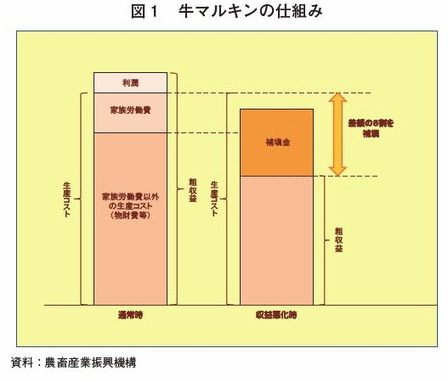

肉用牛肥育経営安定特別対策事業(以下「牛マルキン」という)とは、肉用牛肥育経営の安定を図ることを目的として、肥育経営の収益性が悪化した場合に、生産者の拠出と機構の補助により造成した基金から、粗収益と生産コストとの差額の8割を補填する事業である。粗収益はその期間中に食肉卸売市場および相対取引などで取引のあった枝肉の取引価格および取引重量などを基に算定している。生産コストは、機構が公表する「肉用子牛取引情報」、農林水産省統計部が公表する「肉用牛生産費」および食肉中央卸売市場・指定市場における各市場の1頭当たりのと畜経費などを用いて算定しており、補填金は、その期間中に販売された肥育牛を対象に交付される(図1)。

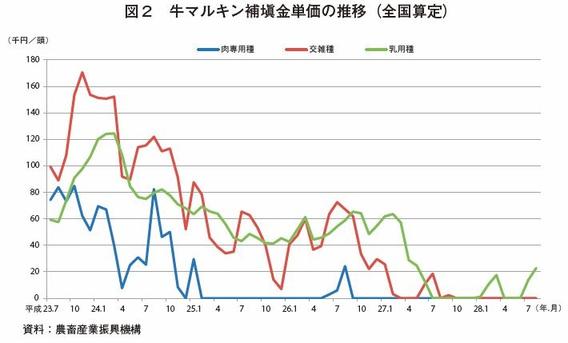

補填金単価を見ると、主に枝肉価格の上昇の影響を受け、近年低下傾向にあり、平成27年8月には、18年第4四半期以来の8年5カ月ぶりに、交雑種および乳用種を含む全品種で補填金の交付がない結果となっている。また、肉専用種については、26年9月以降、28年8月まで1年11カ月連続で補填金の交付がない状況となっている(図2)。

3 最近の肉用牛肥育経営を取り巻く状況

(1)肥育経営の収益性

〜生産コスト上昇から直近は低下傾向〜

肥育経営の収益性について、牛マルキンの補填金単価算定結果における肉専用種の肥育牛1頭当たりの粗収益および生産コストの推移を見ると、粗収益は平成23年以降上昇傾向で推移し、28年8月には23年7月の73万5883円から68.1%高の123万6874円まで上昇している。

一方、生産コストについても、24年ごろから上昇を始め、28年8月には24年4月の82万7205円から26.5%高の104万6477円まで上昇している(図3)。

この結果、粗収益と生産コストの差額は、差額がプラスとなった月の中では直近で最も小さかった26年9月の1万8096円から、28年4月には1頭当たり31万2866円まで増加した。しかし、それ以降も生産コストが上昇傾向で推移したことから、28年8月には19万397円まで縮小している(表)。

(2)枝肉価格

〜24年度以降上昇、28年も1キログラム当たり2500円台で推移〜

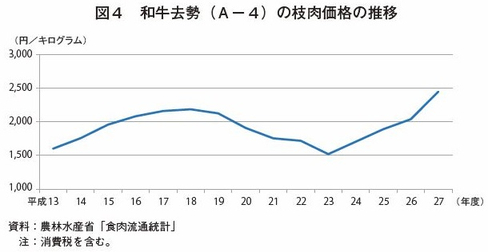

平成24年度以降の粗収益の上昇傾向は、枝肉価格の上昇がその主要因である。東京食肉市場における和牛去勢A−4の取引価格の推移を見ると、23年度を底に上昇が始まり、27年度は前年度比20.1%高の1キログラム当たり2446円まで上昇している(図4)。

この枝肉価格の高水準は28年度に入っても継続しており、28年9月においても同2555円となっている。

(3)もと畜費

〜22年度以降上昇し、直近は80万円台まで高騰〜

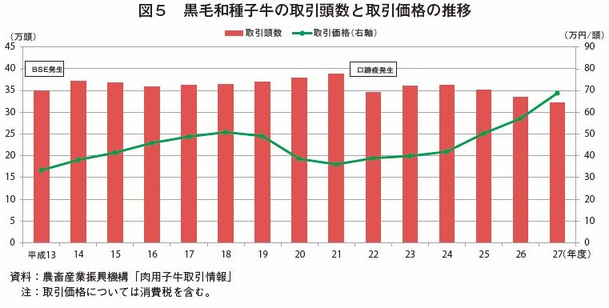

平成24年以降の生産コストの上昇は、もと畜費の上昇がその主要因であり、その5割以上を占めるようになっている。肥育経営に供給される肉用子牛の取引価格は、枝肉価格の上昇を背景に繁殖基盤の弱体化に伴って、肉用子牛出荷頭数が減少したことにより上昇を続けている。肉用子牛取引情報によると、黒毛和種子牛の取引価格(1頭当たり。雌雄平均。以下同じ。)は、22年度の38万9500円から、27年度には68万8432円まで上昇している(図5)。

取引価格は28年度に入っても上昇傾向で推移しており、28年9月には81万4743円まで高騰している。

黒毛和種の平均的な肥育期間は20カ月前後(29カ月齢前後で出荷)であることから、28年8月に出荷された肥育牛は、26年12月前後に肥育農家が導入した子牛と考えられる。同様に考えると、現在の80万円前後で導入された子牛が出荷される30年の春ごろには、もと畜費に現在の子牛価格が反映され、生産コストはさらに上昇することが見込まれる。

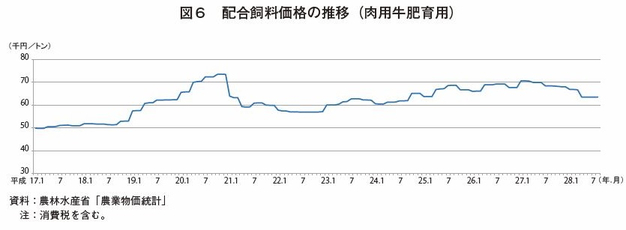

(4)配合飼料価格

〜低下傾向にあるものの、従前より高水準〜

現在、生産コストの約3割を占める飼料費については、直近では低下傾向にあるものの、10年前と比べると約1.2倍となっている。

農林水産省によると平成26年度における、去勢若齢肥育牛1頭当たりに給与する流通飼料のうち、配合飼料の占める割合は約70%と、その多くを占めることから、配合飼料価格の推移は飼料費に大きな影響を与える。

配合飼料価格は、18年秋以降、主原料であるトウモロコシの国際価格が燃料用エタノール生産向け需要の増加や投機資金の流入などにより高騰したことから、20年11月には、1トン当たり7万3550円まで上昇した。28年8月現在はこれと比較して13.6%安の同6万3550円となっているものの、価格の上昇前である18年8月と比べると23.7%高となっている(図6)。

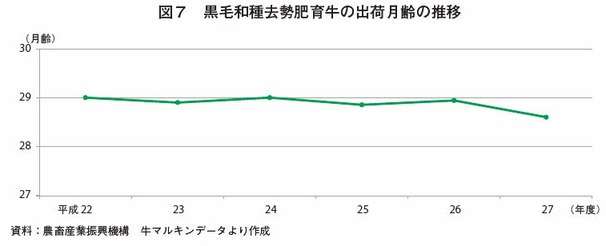

(5)肥育牛の出荷月齢

〜ほぼ横ばいで推移〜

農林水産省によると、平成26年度における、去勢若齢肥育牛の平均肥育期間は20.0カ月、平均出荷月齢は29.1カ月齢となっている。農林水産省が27年3月に策定・公表した「家畜改良増殖目標」では、黒毛和種肥育牛において、37年度までに肥育期間を16〜18カ月、出荷月齢を24〜26カ月齢までに短縮することが目標として示されている。

一方、牛マルキンの契約生産者が22〜27年度に販売した黒毛和種去勢肥育牛の出荷月齢の推移を見ると、22〜27年度を通じて、ほぼ横ばいから若干低下傾向で推移している(図7)。

4 肥育期間短縮に取り組む経営事例の紹介

今後出荷される肥育牛は、27年以降の子牛価格を反映してもと畜費の上昇が予想されることから、今後の枝肉価格の推移によっては肥育経営の収益性は悪化する恐れがある。

このような状況の中、肥育期間を短縮することにより、生産コストの削減を実現している黒毛和種肥育経営があり、その事例を調査したので、概要を紹介する。

なお、文中の情報は平成27年度の調査を実施した時点のものである。

(1)横山牧場(高知県四万十市)

〜もと畜の選定により、肉質を維持しつつ肥育期間を短縮〜

横山牧場は、現在の牧場長である横山大河氏(24)の祖父母が、40年前にホルスタイン種の肥育を開始したことから経営がはじまっている。飼養品種はその後、交雑種、褐毛和種へと転換したが、平成9年に自社生産の牛肉について、「四万十牛」の商標登録をすると同時に、黒毛和種へと転換した。現在は、黒毛和種肥育牛107頭を、大河氏のほか、パート3名で飼養管理している(27年10月時点)(写真1)。また、市内には40年前に同時に開店した精肉店を大河氏の母である真紀氏が経営しており、横山牧場で生産した牛肉を取り扱っている。自社生産の四万十牛はこの精肉店での販売のみならず、近隣の飲食店などにも卸している(写真2)。

横山牧場では、8〜9カ月齢で導入した子牛を27〜28カ月齢で出荷している。横山牧場の肥育期間は19カ月であり、黒毛和種の平均的な肥育期間である20カ月より1カ月早い出荷となっている。これは、横山牧場の飼養管理方法においては、28カ月齢以降の肥育は、皮下脂肪の厚さが増すだけであり、歩留まりや肉質の向上に寄与しないとの考えによるものである。

枝肉の成績を見ると、枝肉重量は去勢で1頭当たり530キログラム、雌牛で同490キログラム、肉質4等級以上の格付割合は去勢、雌牛ともに80%となっている。(公社)日本食肉格付協会の牛枝肉格付結果によると、平成26年の去勢の枝肉重量は全国平均で481.7キログラム、肉質4等級以上の割合は70.7%であり、横山牧場は、平均よりも短い肥育期間での出荷でありながら、平均以上の肥育成績を実現している。

横山牧場の肥育牛1頭当たりの飼料費は平均的な経営と比較して2割程度低くなっている。配合飼料については全量購入しているものの、肥育牛に給与する稲わらを近隣の農家から入手し、不足分のみを麦わらの購入で補うことで、粗飼料の購入費用を削減するといった取り組みも行っている。

生産コストの削減に加えて、平均より短い肥育期間にもかかわらず、枝肉重量、肉質が維持されていることにより、横山牧場の収益性は高いものとなっている。高い枝肉成績の理由の一つとして、もと畜の選定方法が考えられる。

横山牧場では、肥育もと畜として導入する子牛は、血統、育種価(注)を考慮に入れながらも、19カ月間肥育での出荷を基本とする飼養管理方法に適応する子牛かどうかといった点も重視している。大河氏によると、子牛は、血統、育種価のみならず、家畜市場に出荷されるまでの間にどのような飼われ方をしてきたかによって肥育段階での飼養管理に適応するかどうかが大きく変わってくるのだという。そのため、もと畜の選定において、生産者が誰かといった情報は1つの指標となる。子牛の飼養管理は生産者により異なっているため、過去に良好な肥育成績が得られた子牛の生産者は、自分の飼養管理と相性が良い子牛を出荷している可能性が高いからである。このような理由から、横山牧場では、新たな子牛の導入元を決定する際にも、しばらくの間は試験的な導入を続け、肥育成績を確認するといったことを行っている。

(注) 育種価とは、その牛の持つ遺伝的な能力を数値化したものである。枝肉重量、ロース芯、バラの厚さ、皮下脂肪の厚さ、推定歩留、脂肪交雑の6つの形質に対し、A、B、Cの3段階での評価がつけられる。育種価評価全体の、上位4分の1以上がA、上位2分の1以上4分の1未満がB、上位2分の1未満がC評価となる。育種価には、その牛の子孫などの枝肉情報から計算した「推定育種価」と、その牛の両親の育種価から推定される「期待育種価」がある。子牛の導入に当たって、期待育種価が分かっている場合、それを参考とすることで、親牛が同じである他の牛の枝肉成績などの情報を加味した選定を行うことができる。

このような子牛の選定方法をとるためには、肥育牛をと畜場に出荷するまでではなく、枝肉の仕上がりがどうであったかという部分までを意識する必要がある。

横山牧場は、肥育とともに経営を開始した精肉店で自社の牛肉を取り扱えるという利点を生かし、枝肉の格付結果のみならず、精肉店やその卸先からの反応をもと畜の選定や自らの飼養管理に反映することによって、肥育期間を短縮しても高い枝肉成績を実現しているものと考えられる。

(2)山口牧場(佐賀県唐津市)

〜佐賀牛の飼料給与プログラムにより、高い肉質等級を実現しつつ肥育期間を短縮〜

山口牧場は、山口伸彦氏(45)の父親が肉用牛の繁殖を開始したことから経営が始まっている(写真3)。その後の経営転換により、平成2年の伸彦氏の就農時は、繁殖のほか肥育も行う一貫経営であったが、それ以降、経営の主軸は肥育へと転換された、13年には、伸彦氏が父から経営を継承し、飼養頭数を経営継承時の200頭から拡大していった。現在は黒毛和種肥育牛555頭、市場から購入した妊娠牛8頭を、パート3名を含む7名で飼養管理している(27年12月時点)(写真4)。

山口牧場では、もと畜を9カ月齢で導入し、28カ月齢で出荷している。肥育期間は19カ月と、平均よりも1カ月短くなっている。これは、佐賀県が県内生産者に向けJA・県内生産者と一体となって作成した、佐賀牛の飼料給与基本プログラムに基づいた出荷月齢であり、県内の生産者は出荷月齢が早い傾向があるという。また、給与する配合飼料についても、指定の配合飼料を使用している。粗飼料については、その一部としてバガスを使用することで、牛の食い込みが良くなるよう工夫している。

枝肉の成績は、枝肉重量は全国平均より低いものの、肥育期間の短縮にもかかわらず、4等級以上の割合が去勢で80%以上と高くなっている。

このほか、山口牧場では、もともと繁殖経営を行っていた経験を生かし、平成27年に妊娠牛の市場導入を開始した。これは、飼養頭数の増加や子牛価格の高騰に伴い、以前よりももと畜が確保しにくかったことによるものである。妊娠牛は分娩後、再度繁殖に供用することはせず、肥育に回した後、出荷している。自家産の子牛は近隣のキャトルステーションで育成した後、自らの牧場に戻し、肥育している。こうした取り組みはもと畜費の削減につながっている。また、肥育期間が短いこともあって、山口牧場の肥育牛1頭当たりの飼料費は平均的な経営と比較して1割程度低くなっており、収益の確保につながっている。

(3)(株)関口牧場(埼玉県児玉郡)

〜肥育期間の短縮に伴う枝肉重量、肉質の低下による収入減をコスト削減によりカバー〜

(株)関口牧場はもともと酪農経営であったが、現代表の関口博孝氏(61)が平成7年に肉用牛肥育に経営を転換した。当初は交雑種肥育専業であったが、18年には、将来の繁殖農家の減少を予見し、自身で肉用牛の繁殖を開始した。現在は、奥様のさよ子氏、長男の卓真氏、三男の智也氏とともに4名で肥育牛225頭(黒毛和種190頭、交雑種35頭)、繁殖牛105頭(黒毛和種)を飼養管理している(28年2月時点)(写真5)。

関口牧場では、現在、黒毛和種肥育牛のもと畜はすべて自家産であり、交雑種肥育牛のもと畜のみを導入している(写真6)。肥育牛の出荷月齢は24〜25カ月齢(黒毛和種、以下同じ。)と、平均的な出荷月齢である29カ月齢より4〜5カ月も早い出荷となっている。この出荷月齢は、牛舎の飼養スペース不足によるものであり、28年度中に新設予定である牛舎の完成後、出荷月齢は見直される見込みである。ただし、肥育期間を延ばした場合、事故率が上昇する恐れがあることから、関口牧場では27カ月齢前後が適正な出荷月齢であると考えている。

平均的な出荷月齢と比較して4〜5カ月も早い月齢での出荷により、関口牧場の枝肉重量および4等級以上の格付割合は全国平均より低くなっている。しかし、肥育期間の大幅な短縮および後述する取り組みにより、関口牧場の生産コストは平均的な経営と比較して大幅に低くなっており、収益が確保されている。

関口牧場では、給与する濃厚飼料を配合飼料だけに頼らず、粉砕麦、ふすまなどを購入し自家配合することで、一般に流通している配合飼料と同等の栄養価の飼料を安価に給与することができている。また、関口牧場は繁殖・肥育一貫経営であることから、もと畜費が平均的な肥育経営と比較して大幅に低くなっている。

さらに、一貫経営の利点を生かし、種付けの段階で、短い肥育期間でもある程度の増体が得られる血統を選定するなど、独自に交配の研究を行っている。このほかに、子牛の哺育・育成段階での飼養管理を自社で行うため、子牛の過肥などの防止につながるとともに、肥育段階での効率の良い増体が促され、短期肥育で最大限の枝肉重量が確保されているものと考えられる。

肥育期間の短縮をした場合、一般的に枝肉重量の減少や肉質の低下により、収入の減少が懸念されるところであるが、関口牧場では、このデメリットを抑えて、繁殖・肥育一貫のメリットやコスト削減により、収益の確保できる経営を実現している。また、新牛舎の完成後は枝肉成績も徐々に向上し、さらなる収益性の向上が期待される。

5 おわりに

和牛枝肉の取引価格は、平成24年度以来、上昇傾向で推移し、28年度に入っても高水準で推移している。

その一方で、繁殖経営戸数・頭数の減少は、肥育経営に供給される子牛頭数の減少、価格の上昇を招き、黒毛和種子牛の取引価格は、28年度に入ってからも80万円前後という高水準で推移している。

畜産統計によると、28年2月の肉用種の子取り用めす牛の飼養頭数は22年以来6年ぶりに増加に転じ、今後肉用子牛頭数が増加することが期待されるものの、現在の子牛不足を解消するまでには、今しばらく時間を要する。また、飼料価格も現在は低下傾向で推移しているものの、10年前と比べると約1.2倍となっている。

肥育経営において、このようなコストを押し上げる状況に対する対応策の1つが、肥育期間の短縮である。短縮した期間分の飼料、敷料などが不要となることから、肥育期間を1カ月短縮した場合、単純に計算しても、もと畜費以外の諸経費を5%程度削減できると考えられる。しかし、その一方で、肥育期間短縮が枝肉重量や肉質に与える影響も心配される。

こうした課題に対し、今回の調査事例では、もと畜の選定方法や、給与する飼料の工夫、種付けする血統の選定など、短い肥育期間が枝肉成績に及ぼす影響を最小限にするための取り組みが見られた。また、生産コストについても、各経営ごとに、飼料費やもと畜費を削減するための努力が見られた。肥育期間短縮による諸経費の削減に加え、各経営のこうした取り組みが収益の確保につながっているものと思われる。

今後、効率的な肉用牛生産を目指す肥育経営者の方々にとって、本報告が参考となれば幸いである。