【要約】

飼料用米の活用による稲作経営の安定、飼料の自給率向上と価格安定への期待は高く、政策的な支援を受けてその生産量は近年著しく増加している。しかしながら、財政面からその急速な増加に対して懸念も表明されるなど、新たな課題にも直面している。本稿では、飼料用米のみならず地域飼料資源の活用を目指す大里畜産を事例として、取り組みの経緯や現在の飼料用米の調達・利用システムの整理から、飼料用米を活用した畜産の到達点とこれからの課題について考える。

1 はじめに

飼料穀物を輸入に強く依存する「加工型」酪農・畜産の限界は、1970年代に直面した畜産危機によって国民の知るところとなったが、その後の世界的な穀物需給緩和と円高・ドル安により、残念ながら飼料穀物の本格的な自給への転換に至ることはなかった。むしろ、輸入品との価格競争が加速されるなかで、輸入飼料穀物に依存した飼養規模拡大と省力化による高い経済合理性が追求されたのである。

しかしながら、2006年秋以降の世界的な穀物価格高騰により、「加工型」酪農・畜産の限界が再び露呈することとなった。輸入飼料穀物価格は、外国為替市況、海運市況、世界的な穀物需要動向・作柄や投機マネーの穀物市場への流入などの要因に規定されており、酪農・畜産経営の自助努力によって克服できるものではない。生産費の4〜7割を飼料費が占めるわが国の酪農・畜産経営の存続を左右するに至ったのである。

「加工型」酪農・畜産の限界は飼料の量的・価格的安定の問題に限定されない。一つはふん尿処理であり、古くて新しい問題である。1999年には「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が制定され、堆肥としての土壌還元のほか、バイオマス発電などへの利用が求められている。しかしながら、地理的・量的・季節的な需給ギャップから広域物流に依存せざるを得ず、酪農・畜産経営の経済的負担の観点からふん尿処理の問題が克服されたとは言えない状況にあるばかりでなく、窒素収支バランスの観点からも「加工型」酪農・畜産からの転換が求められている。もう一つは、病害虫混入のリスクである。BSE汚染飼料輸入問題のほか、病害虫混入や口蹄疫発生により中国産稲わらが輸入停止されたことは読者の記憶にも新しいだろう。

酪農・畜産経営のみならず稲作経営も存続の危機にある。食生活の多様化や人口減少・高齢化により主食用米需要が減少する一方で、1993年にはミニマム・アクセスに基づく米の輸入が行われ、1999年からは数量規制から関税障壁へとさらなる自由化が進められてきた。低米価も相まって生産者の高齢化と後継者不足や耕作放棄地問題は一層深刻となっている。

これら酪農・畜産経営および稲作経営が直面する諸課題を一括して克服する方途として位置づけられたのが、飼料用米や稲発酵粗飼料(稲WCS)である。「米政策改革の着実な推進により需要に応じた生産を推進するとともに、水田をフルに活用し、食料自給率・食料供給力の維持向上を図るため、飼料用米等の戦略作物の生産拡大を推進(傍点は筆者による)」〔1〕とあるように、長期的には人口減少・高齢化により減少する主食用米の代替需要先として、自給率が極めて低い家畜飼料を位置づけ、稲作経営の生産技術・設備を生かすことで自給飼料を安価に供給しようとするものである。2008年度より飼料用米や稲発酵粗飼料は新規需要米として位置づけられ、新規需要米の水田活用の直接支払交付金が交付されてきた。この結果、次節で確認するようにわずか7カ年で新規需要米の作付面積は10倍に拡大し、そのほとんどが飼料用米と稲発酵粗飼料となっている。2016年度主食用水稲作付面積が前年より2万5000ヘクタール減少する一方で、新規需要米が1万3000ヘクタール増加していることから、十分ではないにしても政策が意図する方向への転換が図られていると理解できよう〔2〕。

そこで本稿では、まず飼料用米および稲発酵粗飼料の位置について統計資料から確認し、次いで飼料用米を活用した養豚経営における取り組みの到達点と隘路を明らかにするため、三重県津市を中心に養豚経営を行う株式会社大里畜産(以下「大里畜産」という)を事例として、そこでの取り組み内容について整理していきたい。大里畜産は農場隣接地域で生産された飼料用米を活用するだけでなく、自社で耕作する畑地へふん尿還元を行うなど、循環型農業に積極的に取り組む先進的な養豚経営である。2013年には循環型農業への取り組みが評価され、一般財団法人食品産業センターが主催する第34回食品産業優良企業等表彰においてCSR部門で最高賞の農林水産大臣賞を受賞している。

2 自給飼料生産の動向と飼料用米・稲発酵粗飼料の位置

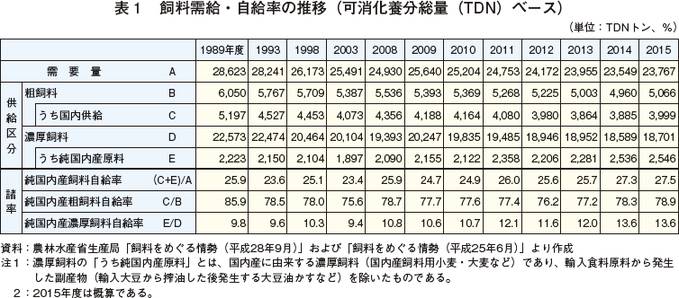

わが国の酪農・畜産が「加工型」と特徴づけられるほどまでに純国内産飼料自給率が低位であること、それ故にその向上がわが国の酪農・畜産の安定的発展において重要な課題となっていることは前述の通りである。表1に示されるように、2003年度に過去最低の23%を記録した純国内産飼料自給率は、以後回復傾向にあるもののそのテンポは極めて緩やかとなっている。とはいえ、一貫して低下傾向にあった純国内産濃厚飼料自給率が同年度の9.4%から2014年度に13.6%(+4.2ポイント)まで回復したことは注目すべきであろう。このような状況において、飼料用米および稲発酵粗飼料がどのような位置にあるのか、以下では自給飼料生産動向の整理に基づき確認したい。

表2に示される飼料作物作付面積は、1960年代後半における草地開発や1970年代以降の水田の転作による作付面積拡大により増加し、1990年度に104万6000ヘクタールとピークに達するが、その後の酪農・畜産経営戸数や飼養頭数減少、高齢化による労働力不足などにより減少に転じ、2005年度には90万5800ヘクタールにまで減少した。しかしながら、2006年秋以降の輸入飼料価格高騰は、これを再び増加に転じさせる要因として作用し、2015年度の飼料作物作付面積は97万5200ヘクタールにまで回復している。ここで注目すべきは、2008年度からの7カ年で主要飼料作物(牧草・青刈りとうもろこし・ソルゴー)の作付面積が3万3400ヘクタール減少する一方で、新規需要米の水田活用の直接支払交付金の交付により、飼料用米と稲発酵粗飼料の作付けが10万7500ヘクタール増加したことにより、全体として7万3700ヘクタールの増加となっていることである。この結果、2008年度には全体の1.2%にすぎなかった飼料用米と稲発酵粗飼料の作付面積は12.1%にまで増加しており、主要飼料作物として位置づけられる青刈りとうもろこしやソルゴーに比肩または上回る飼料作物となっている。

飼料作物収穫量の推移を示した表3からも飼料用米の拡大を確認することができる。飼料作物収穫量は飼料作物作付面積とパラレルに推移しており、1990年度の448万5000TDNトンをピークに減少しているが、新規需要米の水田活用の直接支払交付金が交付されるようになった2008年度以降の減少のテンポは緩やかになり、2014年度からは増加に転じている。統計で把握できる直近1カ年では、全体で28万1000TDNトン(+8.0%)、うち牧草等で8万2000TDNトン(+2.4%)、うち飼料用米で19万9000TDNトン(+135.4%)それぞれ増加しており、飼料用米がわずか7カ年で全収穫量(TDNベース)の9.1%を占めるに至っている。

このように、酪農・畜産経営および稲作経営が直面する諸課題を一括して克服する方途として高い期待を背負った飼料用米および稲発酵粗飼料は、日本の農業環境に根ざした新しい飼料として重要な位置を占めつつある。換言すれば、地域飼料資源を活用するという酪農・畜産の基本的な在り方に立ち返りつつあると言えよう。

しかしながら、財政面からその拡大への懸念が表明されている。前述の通り、主食用米から飼料用米および稲発酵粗飼料への転換に際しては、新規需要米の水田活用の直接支払交付金が交付されている。近年におけるこれらの作付面積拡大は、交付金によるところが大きいことは改めて説明するまでもない。しかしながら、農水省の計画通りに作付面積が拡大すれば、2025年に1660億円にまで達することから、財務省より計画の修正を求められている。また、主食用米から飼料用米および稲発酵粗飼料への転換に伴う主食用米作付面積の減少による米価上昇に対して外食・中食産業からの批判も高まっている〔3〕。一つの対策として飼料専用種への作付け転換による生産拡大とそれに限定した交付金交付が検討されているが、残念ながら財政面と主食用米消費の視点からの対応策でしかなく、飼料用米および稲発酵粗飼料生産の視点は考慮されていない。紙幅の関係で本稿ではその詳細について論じることはできないが、コントラクターを活用したこれらの生産拡大においては作業平準化と飼料としての品質維持の観点から品種選択における多様性が求められるほか、圃場が隣接している場合に懸念される飼料専用種から主食用種への花粉のドリフト問題、飼料専用種作付けから主食用種作付けへの転換における混種問題など、飼料専用種への転換には克服すべき課題が多く残されている〔4〕。

3 大里畜産における飼料用米活用と資源循環型畜産の構築

大里畜産は、三重県内の直営6農場で「伊勢美稲豚」を生産し、年間3万5000頭を出荷している(図1)。繁殖から肥育までの一貫経営で、ブランド名に「稲」が入っている通り、飼料には飼料用米を給与しており、配合飼料における飼料用米の配合率は15%を超えている。また養豚経営のほか、自社が保有する20ヘクタール以上の畑地でたまねぎ(年間出荷個数90万個)のほか、キャベツやにんにくも生産している(たまねぎは県内最大の生産者)。以下では、大里畜産へのヒアリング調査に基づき、飼料用米を活用した養豚経営における取り組みの到達点と隘路について整理していきたい。

(1) 飼料用米への取り組みと流通システム

大里畜産においてミニマム・アクセス米を飼料として活用することが検討されたのは2008年ごろで、輸入飼料穀物高騰と飼料用米給与による生産物差別化がその背景にあったが、農場経営の問題から実際に飼料用米への取り組みを始めたのは2011年春からとなった。

新規需要米の水田活用の直接支払交付金の対象となる飼料用米を活用するため、大里畜産は2011年春に農場近隣の稲作経営数戸と契約交渉を進めていたが、東日本大震災の影響もあり400トン(玄米ベース)の調達計画を大幅に縮小する必要に迫られた。最終的には50トン程度の契約となり、本格的な活用は翌年度からとならざるを得なかった。

2012年は近隣稲作経営との契約締結に至り、200トンを飼料用米として調達することが可能となった。これが可能となったのは、東海農政局による支援のほか、大里畜産に飼料用米保管設備があったことと、自社物流による飼料用米収集が可能であったことを指摘することができる。保管設備は既に保有していた資材倉庫を活用したものであり、フォークリフトによるトランスバックの搬入・搬出のための改修およびカビ・害虫防止のための換気設備の設置によって確保されている。また、自社農場で生産したたまねぎやキャベツなどを運搬するためのトラックを自社保有していたことから、人件費と燃料費以外の追加費用を負担することなく自社物流による収集が可能であった。いずれも追加費用がわずかであり、安価な飼料用米調達において優位に作用している。ただし、2015年度には表4に示されるように調達量が726トンにまで達しており、自社物流による収集の限界を超えているため、300トン程度は外注せざるを得ない状況となっている。この場合の収集コストは自社物流に比較して1トン当たり1000円程度割高になるという。また、自社保管設備の容量の限界も超えていることから、一部は費用を負担して貸し倉庫で保管する状況にある。稲作経営での一時保管も可能ではあるが、新規需要米の水田活用の直接支払交付金交付のための審査が必要であることから、稲作経営での保管には量的・時間的に限界があるとのことであった。いずれにしても、量的拡大において物流・保管経費が一つの隘路となることが確認される。

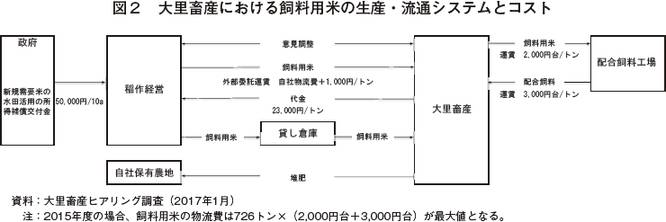

大里畜産では飼料用米を加熱・粉砕したものを配合飼料に配合して給与しており、配合は愛知県知多市に立地する配合飼料工場に委託している。農場近隣から調達された飼料用米を活用する場合に問題となるのがその物流費である。以下では、図2を参照しながらこの問題について整理していきたい。大里畜産で保管された飼料用米は配合飼料配送便の帰り便を利用して配合飼料工場へ都度運搬されるが、その運賃は1トン当たり2000円台となっている。これが配合飼料に加工され大里畜産へ納品されることになるが、運賃は同3000円台となっている。つまり、配合飼料に加工するためだけの運賃で最低でも同5000円、最大で同7000円となってしまうのである。稲作経営へ支払う飼料用米代金が同2万3000円(玄米ベース)であることを勘案すると、配合飼料工場との往復運賃の高さが際立っていることを理解できよう。輸入飼料穀物と比較して安価な飼料用米であるが、稲作経営からの調達を含めた保管・物流費がその優位性を毀損するほど大きくなってしまうのである。この問題については大里畜産でも強く認識されており、農場近隣の稲作経営からの飼料用米調達増加に対応するため、将来的には飼料用米の自社による加熱・粉砕・配合飼料との混合を計画している。

飼料用米の確保は大里畜産のような畜産経営だけでなく、配合飼料メーカーでも重要な課題となっている。2012年度の協同組合日本飼料工業会による組合員メーカーの飼料用米に対する需要調査では、需要量41万トンに対して稲作経営や集荷業者(米卸業者・商社など)から調達できたのはわずかに2万トン強で、農協・経済連・全農などからの調達を含めても需要量を充足するには至っていない。また、同調査では中長期的な潜在需要だけでも200万トンに達すると推計されており、近年における飼料用米作付面積の急速な拡大をもってしても依然として充足が困難な水準であると考えられる〔5〕。つまり、飼料用米が自給濃厚飼料としての位置を確固たるものとし、その需要が増えるほど需給ギャップの問題が顕在化する、換言すれば稲作経営と畜産経営との需給ギャップ問題が飼料用米の普及・拡大の隘路となる可能性を内包していると言えよう。事例である大里畜産の場合、幸いなことに現段階ではこの問題には直面していない。東海農政局の支援を受けて契約に至った稲作経営に加えて、ふん尿堆肥化のためのもみ殻を調達している稲作経営や、関連会社であるレストランへ米を納品している稲作経営などからも飼料用米の調達を図っている。近隣稲作経営との日頃からの連携が飼料用米調達に深く関係しているといえよう。

大里畜産の飼料用米調達量については、飼料用米作付け前の2月ごろより稲作経営との意見交換のなかで調整され、作付け段階でほぼ調達量が確定している。ただし契約は新規需要米の水田活用の直接支払交付金制度のための書類作成などの関係から5月中旬に行われている。また、稲作経営に支払う飼料用米の単価についても意見交換のなかで調整されるが、基本的には輸入飼料用とうもろこしの前年度平均価格と、10アール当たり8万円の新規需要米の水田活用の直接支払交付金を前提に契約締結段階で確定される。これに対して、配合飼料価格は四半期ごとに改訂されることから、状況によっては輸入飼料用とうもろこしの価格が優位となる場合もある。この場合には飼料用米の配合割合を下限まで引き下げて対応し、その逆の場合には飼料用米の配合割合を高めることで対応している。輸入飼料用とうもろこし価格が高騰した際に、飼料用米の配合割合を30%まで高めたこともあるという。調達される飼料用米はすべて主食用種「みえのえみ」となっている。これは、前節で指摘したように、稲作経営において近隣圃場への飼料専用種から主食用種へのドリフト問題、飼料用米専用種から主食用種への転換に際しての混種問題が懸念されたためである。

(2) 資源循環型畜産の構築

大里畜産の前身が植木生産を行っていたことから、現在でも20ヘクタールを超える畑地を自社で保有している。大里畜産が養豚経営を始める経緯も前身の植木生産にあり(現在は植木生産を行っていない)、ふん尿の土壌還元による土壌改良が目的であった。現在でもふん尿は堆肥化され、自社の畑地に還元されている。畑地ではたまねぎが主に生産され、年間出荷個数が90万個となっており、地域最大の生産者となっている。このほかにも、キャベツやにんにくなども生産されている。ただし、20ヘクタール全てにこれらの作物が作付けされるのではなく、10ヘクタール程度が休耕地とされ、毎月100〜120トンのふん尿由来の堆肥が土壌還元されている。ふん尿はもみ殻や敷料として利用したおがくずと混合された後に約2カ月かけて発酵処理が行われ、完熟堆肥として土壌還元されている。農場には常に200トン程度の発酵処理中の堆肥があるが、ほぼ全量が自社の畑地に還元されることから、水田への還元はほとんど行われていない。「飼料用米を作付けする水田へ堆肥としてふん尿を還元することができれば本当の資源循環型畜産になる」と木戸代表取締役は言うが、現状の排出量では自社の畑地への還元で十分に間に合うとのことである。

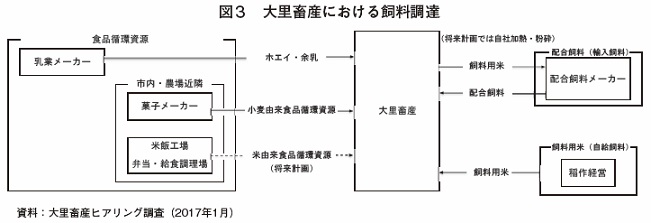

大里畜産による資源循環型畜産の構築はふん尿の土壌還元にとどまらない。2017年4月からはリキッドフィーディングによる食品循環資源の飼料利用も予定されている。津市内および近隣などから排出される食品循環資源を飼料として活用し、これまでの枝肉品質を維持しながら、飼料コスト削減を目的としている。具体的には、図3に示されるように、津市内の農場からトラックで1時間ほどの距離にある乳業メーカーの工場からホエイや余乳を、市内および近隣の複数の菓子メーカーの工場から小麦由来食品循環資源を調達し、配合飼料の一部を代替させようとするものである。大里畜産におけるリキッドフィーディングによる食品循環資源の飼料利用は、飼料用米をめぐる情勢への対応も視野に入れて取り組まれている。前述の通り、飼料用米生産をけん引してきた新規需要米の水田活用の直接支払交付金については財政面から見直しが迫られているほか、飼料用米生産が拡大したとしても需給ギャップと物流コストの問題から将来において調達量の増加を図ることが困難となると推察される。しかしながら、リキッドフィーディングによる食品循環資源の飼料利用システムが構築できれば、給食調理場や米飯工場などから排出される米由来食品循環資源を、飼料用米を代替する飼料資源として利用することが可能となるのである。

4 おわりに

「加工型」酪農・畜産と稲作経営が直面する諸問題を一括して克服する方途として期待される飼料用米および稲発酵粗飼料ではあるが、必ずしも明るい未来だけが展望されるわけではない。新規需要米の水田活用の直接支払交付金によって生産拡大がけん引されてきた飼料用米および稲発酵粗飼料は、今日では日本の農業環境に根ざした新しい飼料として重要な位置を占めつつあり、地域飼料資源を活用するという酪農・畜産の基本的なあり方への転換という観点からも、一層の生産拡大が期待されている。しかしながら、期待の大きさ故に財政面や需給ギャップの問題が隘路として顕在しつつあるといえよう。

本稿で事例とした大里畜産でも、飼料用米を積極的に活用することで飼料コスト削減と生産物差別化を図っている。幸いなことに、現在のところ需給ギャップ問題に直面してはいない。これはふん尿堆肥化のためのもみ殻を調達している稲作経営や、関連会社であるレストランへ米を納品している稲作経営などからも飼料用米の調達を図るなど、近隣稲作経営との日頃からの緊密な連携の賜物であると理解できよう。

しかしながら、農場近隣で生産された飼料用米利用に際しての保管・物流コストという別の大きな問題に直面している。これを克服するため、新たに導入されるリキッドフィーディングが安定化した後、飼料用米を自社で加工(加熱・粉砕)・配合飼料との混合が計画されているが、その意味するところは、地域で生産される飼料資源を安価に活用するためには保管・物流コストの削減が不可欠であり、広域物流に依拠しない方途、具体的には飼料自家配合かそれに類する工程を農場内で構築する必要があるということである。少量・分散という特性を持つ自給飼料資源を大規模・集中という特性を持つ配合飼料工場で加工するためには、広域物流が不可欠であることから、物流コストが自給飼料の価格優位性を毀損するのである。

飼料用米の活用に加えて、大里畜産では資源循環型畜産の構築も進められている。それは単にふん尿を堆肥として圃場に還元するだけでなく、農場近隣から排出される食品循環資源をリキッドフィーディングによって飼料資源として活用することにまで及んでいる。ただし、この取り組みは単なる飼料コスト削減や資源・環境問題への対応(家畜の迂回生産機能の発揮による循環的資源利用)だけを射程に入れているのではなく、将来において懸念される飼料用米をめぐる情勢に対しての処方箋までもがビルトインされているのである。

大里畜産へのヒアリング調査は、飼料用米を活用した養豚経営における取り組みの到達点と隘路を明らかにすることを目的としていた。しかし、そこから導き出される結論は、それを大きく超えるものであった。持続可能な養豚経営という課題において飼料コスト低減は重要な位置を占めており、事例における飼料用米の活用もその一つの手段ではあったが、その先には地域の稲作経営との連携による共生と、資源循環型畜産の構築によって経営面でも資源面でも持続可能な畜産経営のあり方が追求されていたのである。

【追記】

本稿執筆に際して、株式会社大里畜産代表取締役木戸利信様、監査役小菅伸一様、生産課長杉浦孝昭様、横山農産代表横山重様には多大なるご協力を賜った。ここにお名前を記して感謝の意を表したい。

【引用文献】

〔1〕 「食料・農業・農村基本計画(平成27年3月31日閣議決定)」

〔2〕 数値は、農林水産省大臣官房統計部「農林水産統計─平成28年度水稲の作付面積および9月15日現在における作柄概況(平成28年9月30日公表)」による。

〔3〕 2016年11月04日に開催された財政制度等審議会(財務省の諮問機関)の分科会で、財政審は、農水省の計画通りに飼料用米の生産が拡大すれば交付金が2025年度には最大で約1660億円に達することになり、高収益の野菜などへの転嫁さくが進まないと分析している(日本経済新聞2016年11月5日朝刊)。また財務省は、「飼料米への支援は多収性品種を基本にすべき」「基準は収量のアップに応じて見直す必要がある」(日本経済新聞2016年10月30日朝刊)と現在の支援制度の見直しを迫っている。

〔4〕 詳細は拙稿「稲発酵粗飼料の位置とコントラクターの到達点」荒木和秋編著『国内飼料資源調整・流通の革新 ― 細断型圧縮技術による飼料自給率の向上』筑波書房、2017年春刊行予定、を参照のこと。

〔5〕 協同組合日本飼料工業会「飼料用米に関する日本飼料工業会のメッセージ(平成26年5月22日)」による。詳細は次のホームページを参照されたい。http://www.jafma.or.jp/universal_reference/pdf/esamai/rice_message140522.pdf