【要約】

畜産業の持続的展開を支えるためには、自給飼料の利用促進が重要であり、耕畜連携がその一環として進められつつある。一方、わが国の国土の7割を占める森林資源の畜産的利用については、林間放牧が知られているものの、ほとんど進んでいないのが実情である。しかし、わが国最大のバイオマスである森林資源の畜産的利用を幅広く推進することは、畜産業と林業の両者にとって有益なものとなるはずである。本稿では、森林資源の飼料化に先駆的に取り組む事例を調査し、林畜連携の可能性と課題について考察した。

1 はじめに |

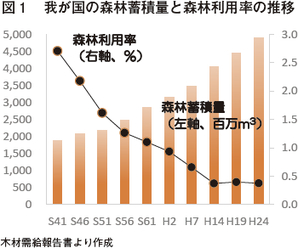

わが国の森林面積は約2500万ヘクタールであり、国土面積に占める割合は66%に及んでいる。そして、図1に示すように、わが国の森林の蓄積量(資源量)は、近年、増加しつつあるにもかかわらず、その利用率はむしろ低下している。このような中で、森林を健全に維持していくためには、その新たな活用方策を提示していくことが重要である。そのためにも需要が伸び悩んでいるパルプの新需要を創出することやチップの高付加価値化に関する取り組みを進めることは有効である。例えば、パルプの用途について紙から飼料へと転換を図ることができれば、林業界にとっては新しい需要の創出に、畜産業界にとっては新しい国産飼料資源の開発につながることが期待され、さらに林畜連携の流れができることで、地域の活性化にも貢献できる。

そのような取り組みを先駆的に始めている宮崎みどり製薬株式会社(以下「宮崎みどり製薬」という)のスギチップを蒸煮処理により飼料利用しようという試みと、日本製紙株式会社(以下「日本製紙」という)を中心とするパルプの飼料化研究の成果を紹介する。

2 なぜ木材が飼料となるのか 〜木材の飼料化の原理〜

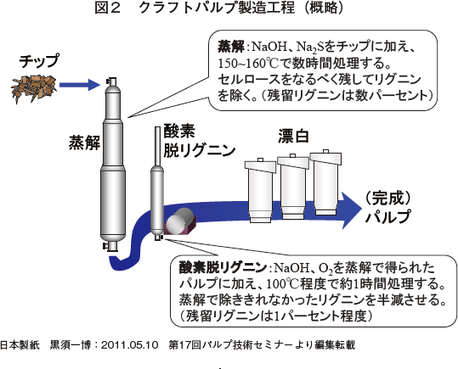

木材にはセルロースが豊富に含まれるものの、リグニンで強固に被覆されているために、繊維を利用できるルーメン微生物といえどもそのままの木材はほとんど分解できない。しかし、チップを高温高圧下で蒸煮したり、アルカリ条件下でリグニンを分解することで、セルロースの利用性を格段に改善することが可能である。

前者の一例が蒸煮処理であり、1980年代に行われた農林水産省の大型プロジェクト「バイオマス変換計画」で実用化された技術である。後者の例は製紙原料であるパルプであり、リグニンはほとんど除去されていることから消化性の高い繊維源としての利用が可能である。ヤギが手紙を食べるという歌を知らない人はいないことを思えば、パルプがえさになることは自明といえる(図2)。

しかし、飼料価値が明らかになっても、収益の改善効果が期待できる価値相応の価格でなければ普及しないことも、また自明のことである。低コスト化と高付加価値化の方策を探る、研究開発に続く実用化への死の谷を乗り越える工夫がさらに求められることになる。

3 スギチップの蒸煮処理による飼料化 |

(1)開発の動機

宮崎市内に本社・工場を置く宮崎みどり製薬では、2001年からスギチップを蒸煮して粗飼料化したウットンファイバーを製造販売している。その製造量は現在、1ヵ月当たり約100トンであるが、飼料用として使われているのはその半分であり、もう半分は土壌改良材や敷料として利用されている。粗飼料用は群馬県まで出荷されているが、宮崎県、鹿児島県の繁殖農家に顧客が多いとのことである。

宮崎みどり製薬の前身は畜産業とは全く縁の無い木材加工会社であり、その会社がなぜ飼料化に着目したのか、開発の動機を山口秀樹社長(写真1)にお聞きした。

「弊社はもともと九州産業というチップ供給会社でしたが、林産物の採算性の悪化により、業種転換の必要性に迫られていました。一方、宮崎県では2000年の口蹄疫の影響や高齢化の進行などの理由により、良質粗飼料の流通・供給が求められていました。」

畜産業にも精通していた山口社長には、そういった現場の声がよく届けられていた。その声に応えるべく始めたのが木材の粗飼料化事業である。林畜連携の端緒は、現場のネットワークにあったといえる。

「事業が軌道に乗ろうとした矢先に2010年の口蹄疫が発生し、粗飼料としての販売が減少したのですが、現在では、敷料用や土壌改良材用などの新たな需要を開発し、蒸煮時に発生する廃液の商品化を図るなど、ウットンファイバーをキーテクノロジーとして、地域での資源循環、ゼロエミッションの実現を会社の目標としています。」

口蹄疫という、わが国の畜産業にとって未曽有の災害を経験し、その試練を新たな展開へと昇華させている。

スギチップの加工・処理方法はバッチ式で、蒸煮缶で90分蒸煮(6気圧下120〜160度)した後、解繊処理を行い、ニーズに応じたサイズに調製している(写真2)。現在、チップの価格が高騰し、業務を始めた頃に比べると2倍近い水準になっており、未利用資源を活用した新たな商品を開発することによりコストの削減を図っているとのことであった。

(2)利用農家の評価

ウットンファイバー利用農家の皆さんから現場の声を取材した。

ア 安楽兼義氏 鹿児島県志布志市和牛一貫経営

繁殖牛85頭、肥育牛280〜290頭を飼養する和牛一貫経営の安楽氏(写真3)は、ウットンファイバーの利用に取り組んですでに6〜7年になる。ウットンファイバーの給与は1日1頭当たり300〜400グラムを繁殖牛用TMRに加える形で行っている。「乾物量の不足を補い、満腹感が得られるようで、巻舌や脱走がなくなった。牛も落ち着いている。」と評価されていた。肥育牛にも、物理性を期待して、前期に1%、後期に1.5%を自家配合飼料に混ぜて給与している。それぞれのステージでの有効な利用方法が確立されていた。

イ 株式会社熊田原工務店 地鶏生産

熊田原工務店では、宮崎県の有名ブランド鶏であるみやざき地頭鶏(じとっこ)の生産に数年前から取り組み、現在では、年間1万5000羽(5ロット)を出荷している(写真4)。ウットンファイバーは平成27年夏から敷料として使用している。「今までは、カンナくずや川砂を使ったが、埃が多かったり、堆肥としての利用に難があったりで悩んでいた。ウットンファイバーは清潔で埃が出ず、環境コントロールにも適している。また、使い勝手もよく、人件費の節約にもなる。」と責任者の押岡和義氏は語っている。

しかし、「敷料素材としてはとても良いので、何とか需要を拡大し低コスト化を図ってほしい。」という厳しい注文もあった。宮崎みどり製薬では、敷料としてのウットンファイバーの利用を新需要として捉え、採卵鶏農家や肥育豚経営農家での実証にも積極的に取り組んでいるとのことであった。

ウ 井手義利氏 宮崎県串間市ミニトマト生産農家

井手氏は、ミニトマトのハウス栽培を始めて4年目、調理用に向くサンチェリーピュアの生産農家である(写真5)。現在は生産が安定してきたとのことであったが、これまでは畑地の保水性が悪く、ずいぶん苦労されたとのことであった。

28年に、土壌改良材として、ウットンファイバーと鶏舎の敷料に使われていた鶏ふん+ウットンファイバーをハウスに投入したところ、「27年に比べて根の張りが違い、品質も良い。保水性が改善され、液肥の効きも良い。今年は10トンの収穫が目標。」とのことで、「仕事が面白い。」とウットンファイバーの土壌改良材としての効用に手応えを感じている。

(3)課題

木材の飼料利用は林畜連携の契機となると考えているが、宮崎での取り組みを見ると、地域のネットワーク構築のツールとしても有効であり、その中で新需要の創出につながっていくプラスのスパイラルが生じるものと実感できた。

同時に、ネットワークの中でいかにWin-Winの関係を構築していくかがその成果を左右することも容易に想像できた。宮崎みどり製薬山口社長は、「安い資材に安易に依存するのではなく、畜産、農産と林産が相互に再生産可能な所得を確保できる関係構築が必須ではないか」と語っている。

4 パルプの飼料化 |

(1)開発の経緯 〜日本大学生物資源学部梶川博教授に聞く〜

わが国ではパルプは年間約900万トン生産されている。しかし、紙需要の後退と相まって、その生産量は最盛期の2000年に比べて、約2割減少している。パルプは森林資源の大口の活用先の一つであることから、新需要の創出は喫緊の課題といってよい。

日本大学生物資源学部の梶川教授(写真6)から、パルプ飼料の開発の経緯と現在の取り組みについて取材した。梶川教授は、わが国で初めて、木質飼料による牛への給与試験を行った方である。

ア パルプの飼料化試験の端緒

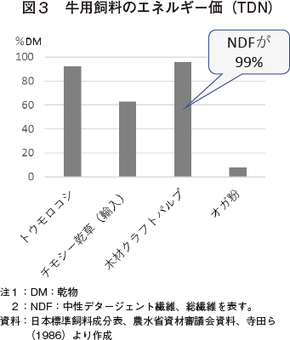

2008年頃、日本製紙からパルプを餌にできないかとの相談があったことが、研究の始まりであったそうである。「木材を飼料として利用するためには、木材中のリグニンを何らかの形で取り除くことが必要であるが、パルプはアルカリ処理によってリグニンを除去したものであり、セルロースそのものなので、反すう家畜に対する飼料利用は可能であろうと考えていた。実際に、in vitro系(注1)で実験を行ってみると、とても良好な消化性を示したので、『これは使える』と直感した」とのことであり、その後、乾乳牛による消化試験によって、粗タンパク質はほとんど含まれていないものの、パルプにはトウモロコシ並みのエネルギー価があることを明らかにしている(図3)。

(注1) in vitro系とは、実験系の類型の一つ。生体を扱って行う実験系(in vivo)と異なり、試験管などを用いた実験や細胞を用いた実験などを意味する室内実験系のこと。

イ 具体的な成果と現在の取り組み

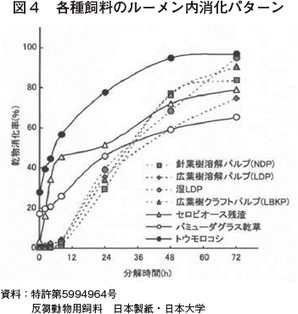

パルプの消化特性は、図4に示すように、今までの家畜飼料と比べて初期の消化スピードが著しく遅く、一定の時間遅れた後に急激に消化が進み、最終的にはほぼ100%消化される。繊維質であるにもかかわらずトウモロコシ並みのエネルギー価があり、消化のパターンが通常飼料と大きく異なる。そのことから、「現在、現場で問題となっている高泌乳牛のアシドーシス(注2)対策にも有効ではないかと考えるに至った。」とのことである。さらに、平成27年度には泌乳牛を用いて濃厚飼料を多給した試験を実施し、パルプの給与がルーメンの発酵パターンに及ぼす影響を検討したところ、パルプの給与によりルーメン内の大型貧毛虫類が増加し、ルーメン発酵(酢酸/プロピオン酸比)が改善されることを明らかにしている。

(注2) アシドーシスとは、一般に体液が酸性に傾いた状態をいい、乳牛では、特にルーメン内容液が著しい酸性に陥った状態をルーメンアシドーシスという。また、常時低pHではないものの、1日のうち、一定時間基準pHを下回る状態を亜急性アシドーシス(SARA)といわれ、生産性への影響が問題視されている。

ウ 普及に向けての想い

今後、実用化に向けて、コスト低減と機能性の付与が重要になる。そういった中で、「パルプがアシドーシスを防止できる飼料となれば、面白いのではないかと思う。経済性だけでなく、安全・安心、食糧問題、乳牛の健康などもこれからは考えなくてはいけないのではないか、木材パルプはそういったことを考える材料であることは確かである。また、飼料資源開発を行う中で、量的に確保できる素材という意味でも、今までになかったものである。」と、梶川教授はパルプの飼料化に寄せる期待を語っている。

(2) 実用化に向けての取り組み 〜日本製紙黒須一博主任研究員〜

日本製紙でパルプの実用化に向けて活躍している、研究開発本部の黒須主任研究員(写真7)に実用化研究の進捗状況を取材した。

ア 開発に取り組んだ動機は

まず初めに開発研究に取り組んだ動機をお聞きした。「パルプあるいはパルプ製造技術の活用を可能とする新しい需要開拓が目的でした。パルプを作るということは木材からセルロースを上手に取り出すということであり、その用途は多様です。また、新しいことに積極的に取り組む部署であったことも大きいと思います。」

「取り組んでみると、高エネルギーでありながらマイルドな特性を持つ新飼料ということで、注目しましたが、飼料としてどこまで活用可能であるのか、価格はどうかといったような問題がクリアできず、何度か中断してしまいました。本格的に実用化研究が再開されたのは、2014年春に新しい体制が整ってからです。」

「パルプが好き」という黒須氏、これをモノにしたいという想いから、全く新しい世界にチャレンジしたとのことである。特に、非可食のバイオマスが可食資源に変換されるというコンセプトに、使命感と同時に社会に役立つことを実感でき、やりがいを感じたとのことである。民間企業の枠を超える大きな仕事ともいえる。

しかし、実用化に向けての道のりは平たんではなかったようである。安く作るための工夫は、製造の専門家である黒須氏にとって、勝手知ったる取り組みであるものの、飼料特性を明確にし付加価値を探る取り組みはまさに暗中模索であった。それを乗り越えることができたのは、若手同僚たちの高いアクティビティと黒須氏の相談に耳を傾けてくれた畜産関係の研究者たちの支援・協力であった。

イ 現在の開発状況

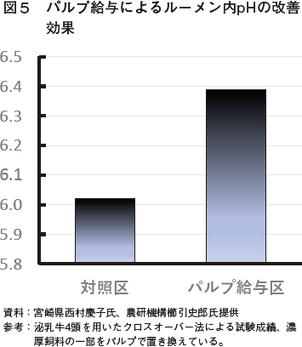

栄養価については、2012年に農林水産省農業資材審議会において暫定値を取得し、現在、給与試験によってその特性を表現するエビデンスが収集されつつある。酪農関係では前述のようにアシドーシス対策が大きな課題となっているが、濃厚飼料の一部を木材パルプに置き換えることによってルーメン内pHの低下が抑制されることが実験的に示されている(図5)。当然、それによって乳脂率が改善され、乳牛に対して悪影響を及ぼすルーメン内のエンドトキシン(注3)が減少するなど、ルーメンの安定性が向上することが期待される。こういった特性は泌乳牛だけでなく、肥育、育成などの場面でも有用であり、需要の拡大が期待できる。

(注3) エンドトキシンとは、グラム陰性菌の細胞壁成分であるリポ多糖。内毒素とも呼ばれ、発熱などの害作用を引き起こすことが知られている。

実用化に向けての次のステップは流通工程の改善であるが、この問題もペレット化という形で整いつつある(写真8)。究極の課題は、低コスト化であるが、方策はいろいろあるはずである。例えば、作り方の工夫、木材からリグニンを効率的に除去すれば良いわけだが、パーフェクトに除去する必要はない。つまり、コストと収量を天秤にかけてベストを選択すれば良いわけである。また、原材料についても選択の幅が広がる。剥皮も不要であり、紙用には不向きな脂分などが多い樹種でも問題はない。間伐材の活用も大歓迎である。飼料としての品質を追求する先に低コスト化への道が拓けるのである。

黒須氏は、「エビデンスをさらに積み上げ、木材の飼料としてのポテンシャルを出し切ることを目指して、社外とのネットワークを拡げていきたい。」と抱負を語っている。

(3)課題

国内で製造されるパルプの原料チップのうち、国産材の割合は約3割であるが、パルプ工場の立地条件によっては国産材割合の高いところもある。輸入原料そのものも自社植林によるものの比率が高いことから、質・量ともに安定しており、穀物相場のような大きな変動とは無縁とのことである。家畜用飼料として、安定供給が可能な飼料資源であると言える。しかしながら、その価値を畜産関係者が十分に認識しているか否かは疑問が残る。最大の課題である低コスト化のためには、その価値を利用者側に広く認識してもらうことがその第1歩ではないかと考える。

飼料としての有用性についての共通認識が必要なことは林業側でも同様であろう。飼料製造を進めるに当たって、当初はパルプ製造関係者に「紙のためにつくってきたパルプを牛の餌にするのか」といった抵抗感があったであろうことは容易に想像できるが、現在では、パルプの用途の一つとしての飼料利用の認知度が上がってきたのではないだろうか。とはいえ、林業側に対しても、飼料化による林業に対するメリットが伝わらなければ普及は加速しないことも、林産関係者と意見交換を行う中で強く感じているところである。

5 今後の展開に向けて |

わが国の中山間の衰退状況には非常に厳しいものがあることは、誰しも認識しているところではないだろうか。その振興のために、畜産業が大きな役割を担っていることも周知のことである。しかし、地域を守るということは一つの産業だけで実現できるものではなく、多様な地域社会構造が維持できて初めて安定的な地域振興が可能になるものと考えている。そのためには、平成になって一般化した耕畜連携と同様に、これからは林畜連携も地域を支える大きな仕組みとして必須となっていくのではないだろうか。

その際には、畜産業と林業の間で、Win-Winの関係をいかに築くかということが、最大の課題となると感じている。安く買いたい畜産業、高く売りたい林業、それぞれの思惑はあっても、双方ともに再生産可能なシステムとして擦り合わせなければならず、それに向けた技術開発をさらに進める必要があるように思われる。

林業側では、蒸煮木材の製造技術、飼料用パルプの製造技術だけでなく、林道整備なども含めた森林の保全技術、木材資源の搬出技術、チップの製造・流通体系、なによりもバイオマス燃料に森林資源が必要以上に流れることの妥当性の検証なども含めて考えるべきであろう。

畜産業側では、飼料生産は田畑でという思い込みを是正し、森林も安定的な自給飼料生産の現場足り得るものであり、牛こそその利用を可能とする家畜であることを再認識したうえで、木材の飼料利用による高付加価値化の方策を探り、その活用の意義を消費者にアピールすることが必要ではないかと考える。

さらに、林畜連携の意義を、国土保全、食料安全保障など、国の施策推進の面から評価することも必要ではないだろうか。

6 まとめ |

本稿では、林畜連携の先駆けとして活躍している2事例を紹介した。その1つは、スギチップの蒸煮処理利用を地域ネットワークの構築にまで拡大しようとしている事例である。もう1つは、全国規模での流通が可能な新規国産飼料として位置づけ、グローバルな飼料安定供給システムの構築にもつながる可能性を有するパルプの飼料化の取り組みである。

森林資源の畜産的利用には、いろいろなスタイルがあってよいと筆者は考えているが、今、大事なことは、畜産関係者が森林資源の有用性に気づき、林産関係者が林産資源の畜産的利用に価値を見いだすことではないかと考えている。両者にその認識が共有できて、初めてWin-Winの関係構築のスタート点に立てるのではないだろうか。

そして、Win-Winの関係は、畜産業と林業の間だけでなく、さらには都市と中山間の間にも成立しなければならないはずであり、その点でも林畜連携は大きな意義を有するものと思われる。

本稿をきっかけに、多くの方々が「林畜連携」に興味を持っていただければと願っている。