【要約】

本稿では、超大型の肉用牛繁殖経営を先駆的に実現しているみらいグローバルファームと矢岳牧場を事例に、それぞれの経営展開過程や現在の技術的基盤を素描することを試みた。両経営とも3000頭を越える母牛とその子牛を30名程度の雇用労働力で飼養しており、個体管理の諸成績も良好であり、労働生産性は極めて高い。こうした効率的生産は、母牛の受胎、分娩、生後間もない子牛の管理など、個体管理に関わる重要な作業を徹底的に分業化してそれを体系化することで、個々人の観察能力がフルに発揮されることを通して実現されている。こうした超大型経営は、施設や労働力の制約を考えると短期間で急増することはないが、中長期的には増加していくものと考えられる。

1 はじめに |

和牛の子牛生産基盤が縮小している。2014年には繁殖雌牛(以下「母牛」という)頭数が、統計を取り始めて以来初めて60万頭を割り込み、子牛価格は1頭当たり80万円前後という空前の高騰が続いている。この生産縮小の最大の原因は、中小規模の肉用牛繁殖経営が生産者の高齢化とともに急減している点にある。これまで日本の肉用牛繁殖部門では、就業機会に乏しい離島や山村において、母牛20頭未満の中小規模の経営が、地域の基幹的農業部門と組み合わされて面的に展開し生産量の大半を担ってきた。ところが、これらの多くは次世代に継承されず、現世代のリタイアとともに子牛生産基盤が急速に縮小している。

今後、日本の肉用牛繁殖経営はいかなる地域の誰により、どのような経営によって担われるようになるのだろうか。そうした経営はいかなる技術的・経営的特徴を持ち、地域の人々の働き方や土地利用とどのような関わりを持つものになるのだろうか。これらの問いは、今後の肉用牛生産の動向を考えるうえで、さらには、めぼしい産業に乏しい地域の社会や経済、土地利用を見通すうえでも、極めて重要となっている。現場で成立しつつある経営の中身を読み取り、これらの問いに対する答えを見極める作業が求められている。

そうした作業の1つとして、本稿では、肉用牛繁殖の「メガファーム」ともいうべき、超大型経営の展開について、予察的に検討してみたい。他の畜産部門に目をやれば、戦後、豚や鶏といった中小家畜では飛躍的な規模拡大が生じ、数千頭、数十万羽規模の経営が現れてきた。肉用牛肥育でも1990年代より規模拡大が進み、1000頭規模の経営はもはや珍しくないし、酪農部門では年間生乳出荷量が1000トンを超えるメガファームが増加している(注1)。一般に、こうした超大型経営の成立は、酪農経営であればミルキングパーラーやフリーストール、肉牛肥育であれば自動給餌装置といった、大規模経営における飼養効率を飛躍的に引き上げる技術の導入に支えられていた。革新的な技術に先導されてスケールメリットが発現し、規模拡大が進んできたのである。

これに対して肉用牛繁殖部門は、畜産の中では最も規模拡大が遅れている部門である。後述するが、肉用牛繁殖経営の1戸当たりの母牛飼養頭数は10頭程度であり、100頭を越える経営の割合はわずかである。ただし、近年の生産現場では、母牛の発情発見や分娩予知などにおいて、「牛歩」や「牛温恵」に代表されるIoT技術の実用化が進んでいるほか、子牛の疾病を防ぐワクチン接種、発情管理を容易にするホルモン治療、哺乳ロボットといった酪農部門で先行してきた技術も肉用牛繁殖経営に実用化されており、急速な規模拡大を先導する技術が生み出されつつあるようにも見える。しかも、近年の子牛不足とそれに伴う子牛価格の空前の高騰は、肉用牛肥育経営、さらには食肉卸のような川下の主体による繁殖部門の導入やその規模拡大に強力なインセンティブを与えているはずである。こうした中で、現在の数少ない肉用牛繁殖の超大型経営が、実際にどのような経緯で現れ、いかなる技術的・経営的基盤の上に成り立っているのかを素描しておきたい。それが本稿の最大の問題意識である。

そこで本稿では、母牛頭数が数千頭規模に達する超大型肉用牛繁殖経営を取り上げ、そうした経営の展開過程や、経営を成り立たせている技術、資本装備、飼料調達、経営管理などについて整理し、今後の展開について若干の考察を行いたい。

超大型の畜産経営の展開については、酪農ではメガファームやその意義、可能性が活発に議論されているし(例えば、鵜川2015、畠山2015、須藤2013)(注2)、肉用牛肥育経営についても詳細な報告がある(横溝2011)。ところが、肉用牛繁殖経営については、巨大な経営が成立していることが断片的に報告されてはいても、そうした動向を全国的に見渡しつつ技術や経営展開にまで踏み込んだ研究蓄積は、極めて限られている。

本稿では、まずは、肉用牛繁殖部門における規模拡大の進展について整理し、超大型経営がどの程度出現しているのかを概観する。その上で、全面的な調査協力が得られた母牛3200頭規模の「みらいグローバルファーム株式会社(以下「みらいグローバルファーム」という)」と母牛4100頭規模の「株式会社矢岳牧場(以下「矢岳牧場」という)」について、その経営の展開や技術の内容を詳しく紹介していきたい。それを踏まえ、こうした超大型経営の成立条件や今後の展開について見通しを得ていくことにしよう。

(注1) 「メガファーム」には明確な定義があるわけではないが、ホクレンでは年間生乳出荷量が1000トン以上、酪農総合研究所では3000トン以上の経営体をメガファームと呼称している。

(注2) 酪農ジャーナルでは、「メガファームの期待と位置づけ」(2015年4月号)、「メガファームは日本酪農の切り札か」(2013年1月号)などメガファームをめぐる特集が頻繁に組まれており、酪農においてメガファームの動向が大きな関心になっていることがうかがえる。

2 肉用牛繁殖における規模と経営 |

(1)スローペースな規模拡大

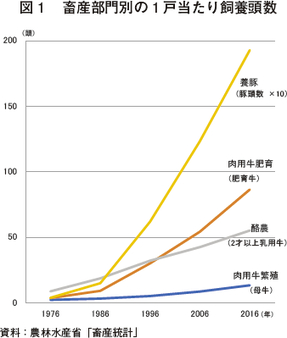

日本の畜産の中で、肉用牛繁殖は最も規模拡大が遅れている部門である。図1のように、1976年から1996年、さらに2016年までに、1戸当たりの肥育牛頭数は3.6頭→30.1頭→86.4頭へ、酪農では2才以上乳用牛頭数が8.7頭→32.1頭→55.1頭へと急増したし、養豚に至っては飼養豚頭数が38頭→619頭→1928頭という飛躍的な拡大を遂げた。ところが肉用牛繁殖では、1976年に2.2頭であった母牛頭数が、1996年に5.1頭、2016年でも13.3頭にとどまり、規模拡大のペースは他部門よりもはるかに緩やかである。

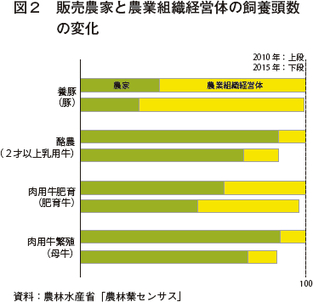

また、肉用牛繁殖部門では、企業的経営による生産割合が特に小さく、生産の大半が家族経営に支えられてきた。図2は、2010年の総飼養頭数を100とした販売農家と農業組織経営体(いわゆる、企業)による頭数と、それらの2015年時点の頭数を畜種別に見たものである。養豚は農業組織経営体による生産が最も進んでおり、その割合は2010年時点で65%、2015年には74%となった。また、肉用牛肥育でも農業組織経営体の頭数が2015年には46%を占め、生産の約半分が企業的経営により担われている。これに対して、肉用牛繁殖部門では、農業組織経営体による飼養頭数が2010年時点で11%にすぎなかった。2015年には全体の飼養頭数が大幅に減少する中で、農業組織経営体による頭数が全体の15%となり、また、それらの1経営体当たり母牛頭数が92.0頭に達したこと、繁殖・肥育の一貫経営における母牛頭数が全体の29%を占めたことなど規模拡大の兆しがうかがえるが、そのペースは他部門よりもはるかに鈍い。

なぜ、肉用牛繁殖経営では規模拡大が遅れているのだろうか。その背景には、肉用牛繁殖経営の技術的・経営的特徴があると考えられる。

第1に、肉用牛繁殖経営は、歴史的に粗飼料自給が重要となる部門として成立してきたため、飼料基盤、すなわち土地に規模が制約を受けやすいという特徴がある。その点、輸入の濃厚飼料に全面的に依存する養豚や肉用牛肥育のようには飛躍的な規模拡大が難しい面があった。もちろん、粗飼料を輸入ないし購入すれば土地からの制約からは解放されるが、そのためには粗飼料の輸入や購入がコスト的に見合う必要がある。

第2に、規模拡大に必要な技術が他部門と比べて十分に確立されてこなかったという点があるだろう。定量の飼料給餌という比較的単純な作業が中心で、家畜が死亡することも少ない肉用牛肥育経営や養豚経営では機械化もしやすい。しかし、肉用牛繁殖経営は、母牛の発情を確実に発見し、事故無く分娩させ、子牛を健康に哺育・育成するというより複雑な作業を必要とし、人間による細やかな管理が重要となってきた。とりわけ、日本の肉用牛繁殖経営では、商品である子牛の単価が極めて高く、その価格差も大きいため、こうした管理作業の成否が収益性を大きく左右する。他部門と比べて、規模拡大を実現するための作業の標準化が難しかったのである。

以上を踏まえると、肉用牛繁殖の超大型経営の展開を論じるためには、これらの飼料基盤の制約、個体管理の制約をどのように克服しているのかに注目することが重要である。

(2)超大型経営の動向

肉用牛繁殖の超大型経営はどのくらい存在し、それらは誰に営まれているのか。本稿ではひとまず、母牛頭数が1000頭以上の経営を超大型肉用牛繁殖経営として、その動向を議論しておこう。

全国で母牛頭数が1000頭を超える経営はごく限られており、それらは株式会社食肉通信社が2年に1回程度、アンケート形式で実施している「全国肉用牛生産法人・農場調査」でおおむね捕捉できる。表1は2010年10月時点の、表2は2017年5月時点の母牛1000頭以上を飼養する大規模法人のリストである。この調査は、頭数の報告が各社に委ねられているため、企業により回答の精度にばらつきがあったり、母牛の中に搾乳牛が含まれる場合があるなど、やや不正確な面もあるが(注3)、しかし、大規模法人の現況を全体的に把握できるという点で唯一かつ貴重なデータである。

この調査によると、表1のように、2010年時点では母牛頭数が1000頭を超える経営は6社存在した。頭数では、安愚楽牧場が6万7000頭と突出した規模を示し、それにはざま牧場が2400頭、さらに、日本ハムグループやカミチクホールディングスが2000頭前後で続いていた。

2017年になると、母牛1000頭を超える経営は8社に増えている。ただし、2010年時点で突出した規模を誇っていた安愚楽牧場は2011年に経営破綻し、また、当時第2位の母牛頭数であったはざま牧場も肉用牛繁殖部門からは退出している。これらに代わり、カミチクホールディングスが、2010年の1800頭から2015年には4000頭、さらに2017年には5000頭と急拡大し、また、杉本本店グループ、みらいファームグループ、湯浅商事が母牛1000頭以上の法人として新しく現れた。杉本本店グループの場合、2010年には母牛がいなかったが、2015年には3500頭、さらに2017年には4500頭へと、みらいファームグループも同様に2010年には母牛がいなかったが、2700頭、さらに3800頭へと急拡大している。ただし、短期間に参入・台頭したように見えるこれらの上位4社は、実のところ、安愚楽牧場のような撤退した大型経営から経営基盤を引継ぎ、急速な規模拡大を実現していたものである。

また、これらの企業は全てが自社ないし自社グループで肉用牛の繁殖から肥育まで行う一貫経営であり、多くは川下の加工・販売部門を持つ。また、巨大な酪農部門(カミチクホールディングス、JETファームなど)や養豚部門(神明畜産、日本ハムグループなど)と複合されているものも多く、資金力と販売力に恵まれた企業が巨大な繁殖部門を成立させてきたものと考えられる。

ただし、表1ないし表2の母牛頭数は、1カ所の農場で飼われているものとは限らない点には注意が必要である。安愚楽牧場の場合、2007年末の時点で19カ所の直営農場と約350カ所の預託農場でこれらの牛を飼養しており(揖斐2008)、預託農場では母牛50頭前後の経営も少なくなかった。カミチクホールディングスでも2016年時点で15の直営農場と41の預託農場で経営を行っているとされるし(甲斐2017a)、日本ハムグループでも、全ての牛が預託により飼養されている。

以上を踏まえると、超大型経営の展開を論じる上では、企業グループ全体の中で肉用牛繁殖部門がいかに位置付けられているのかに注目し、また、その肉用牛繁殖部門を構成する農場群やそれらの関係まで掘り下げて把握する必要がある。

本稿では、みらいファームのグループ農場である「みらいグローバルファーム」、杉本本店グループの「矢岳牧場」という、国内最大級の超大型肉用牛繁殖経営を取り上げ、それぞれの、企業経営におけるグループ全体としての経営展開、その中での繁殖部門の位置付け、繁殖経営を成り立たせている具体的な技術や施設、粗飼料調達などに注目して整理していきたい。みらいグローバルファームは宮崎県都城市の北西部に位置する母牛3200頭規模の、矢岳牧場は熊本県人吉市の鹿児島県・宮崎県の県境にもほど近い山間部に立地する母牛4100頭規模の経営である(図3)。なお、本稿で使用する両経営に関する数値や技術・経営などの内容は、調査を実施した2017年6月時点のものである。一般に大型の畜産法人では、大規模な設備投資や生産再編などの意志決定が矢継ぎ早になされ、短期間で経営内容に大きな変化が起きることもある。本稿も、ある一時点の経営の内容を素描したものと捉えていただきたい。

(注3) 筆者の知る範囲で、母牛頭数の中に多数の搾乳牛が含まれていると判断された経営は表1および表2から除いたが、そうした経営が含まれている可能性があることには留意されたい。また、この調査で母牛頭数が確認できるのは2008年の調査からであり、それ以前は肥育牛も含めた飼養頭数のみが集計されている。

3 みらいグローバルファームの経営展開 |

(1)みらいファームグループとしての経営展開

宮崎県の南西部、都城市の標高360メートルの山あいに、みらいグローバルファームはある(写真1)。この牧場には、3200頭の母牛、2400頭の子牛、1500頭の肥育牛が、40棟を超える牛舎で飼われており、単一の牧場の母牛飼養頭数としては、後述の矢岳牧場と並び国内最大級の規模である。肥育部門や堆肥部門を含めた従業員の数は43名であり、そのうち繁殖部門には30名前後が従事している。

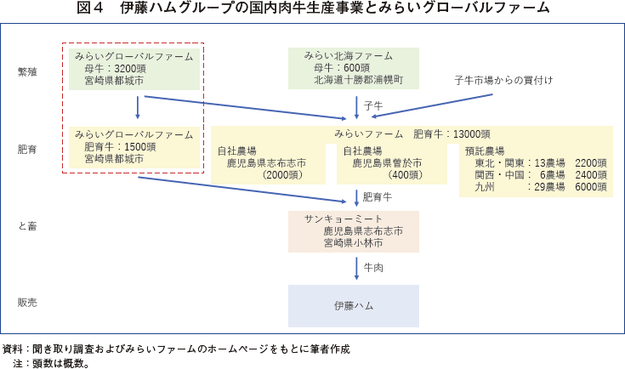

みらいグローバルファームは、伊藤ハムグループの協力農場であるみらいファームグループの一員として、肉用牛繁殖部門、すなわち、和牛の子牛生産を中心的に担っている。伊藤ハムの国内生産事業と、その中でのみらいグローバルファームの位置付けを示したのが、図4である。

伊藤ハムグループは、1981年にと畜・食肉加工施設として鹿児島県にサンキョーミート株式会社(以下「サンキョーミート」という)を設立し、自社の牛肉や豚肉を加工して、自社の流通網で国内外に販売してきた。その協力農場として肉牛肥育を手がけ、サンキョーミートへ主に肥育牛を供給しているのが、みらいファームである。志布志市に2013年に完成した同社の直営農場は2000頭の肥育頭数を有するほか、傘下に約50農場、肥育牛1万頭以上の預託農場を抱え、1万3000頭の肥育牛が飼養されている。

これらの肥育農場に和牛子牛を供給しているのが、2013年に設立された、母牛3200頭のみらいグローバルファームである。みらいグローバルファームには肥育部門もあり、生まれた子牛の半分程度は牧場内での肥育に仕向けられているが、残りの子牛はみらいファームに供給されている。もっとも、それだけでは、みらいファームに必要な子牛の半数をも充足できない。現在のところ、子牛市場で大量購入された子牛がみらいファームに導入されているほか、2015年に北海道浦幌町に設立されたみらい北海ファームでも、粗飼料自給をベースとする子牛生産が本格化しつつある。

実のところ、みらいファームグループが繁殖部門を持つのは、2013年のみらいグローバルファームの設立によるごく最近のことであり、それまで同グループは子牛市場のみで必要な子牛を調達していた。みらいグローバルファームの設立により、同グループは初めて、国内に和牛の繁殖から肥育までの一貫生産体制を構築したことになる。その後もみらいファームグループは、2015年に新たな繁殖基地としてみらい北海ファームを設立し、また、みらいグローバルファームでも増頭を続けるなど繁殖部門を増強しており、最終的には、グループ内だけで7000頭の母牛を飼養し、5割程度の子牛を内部調達するのが目標であるという。その背後には、全国的な子牛の生産減少とそれによる子牛価格の高騰がある。子牛価格が急騰し、また今後もその傾向が続くと見られる中で、1万3000頭の肥育部門を拡大し収益を確保するためには、自社で子牛生産までを担うことが重要となっている。

このように、みらいファームグループによる肉用牛繁殖部門の導入はごく最近のことであるが、現在のみらいグローバルファームの施設のほとんどは、それ以前に別の大型畜産経営によって整備されていたものであった。この企業は1980年代より畜産振興総合対策事業といった国庫補助事業を利用しながら継続的に多数の牛舎を建設しており、2010年時点でその母牛頭数は2000頭を超えていた。

2013年3月、この経営基盤を譲り受ける形でみらいグローバルファームが設立され、施設や牛、従業員などの全てが引き継がれた。資産譲渡を受けた時点での和牛の母牛頭数は1600頭であったが、それが翌年の2014年3月には2000頭を超え、2016年3月には3000頭を超えた。さらに同社は、2017年3月には畜産クラスター事業を利用して育成牛730頭分の育成舎と母牛120頭分の分娩舎を完成させており、繁殖部門の規模拡大に注力していることがうかがえる(写真2)。

(2)生産方式と子牛の生産サイクル

ア 生産の仕組み

みらいグローバルファームでは、肉用牛繁殖の工程を細分化し、また、生産施設内を第1農場から第9農場に区分して、各工程を特定の農場に割り振っている。ただし、このうちの2つの農場は肥育に特化するものであり、通常の肉用牛繁殖経営に関わる作業を担当しているのは7つの農場である。

この7つの農場のうち、4つの農場は母牛の繁殖および子牛の哺育を担う「繁殖農場」である。各繁殖農場には6名、計24名ほどの従業員が配置されており、最も重要な農場である。また、これ以外の2つの農場は、4台の哺乳ロボットによる人工哺育を担当する「哺育農場」であり(ただし、哺乳ロボットによらない人工哺育は「繁殖農場」の担当)、2名の従業員が配置されている。残りの1農場は、子牛の育成に特化した「育成農場」で、5名の従業員が配置されている。また、従業員は常駐していないが、繁殖農場の4農場で共同の「ミルクファクトリー」が利用され、各農場はここで人工哺育に必要なミルクを製造し配送している。以上の各農場は独立しており、農場間を移動する際には長靴を履き替えるなど、それぞれが徹底した防疫体制を敷いている。

以上のような生産方式の下、みらいグローバルファームは、子牛の超早期親子分離による人工哺育を実施している。まず、繁殖農場で生まれた子牛は、生後3~5日で親から離され(超早期親子分離)、個別飼いのカーフハッチ(個別ハッチ)で人工哺育が行われる(写真3)。この個別ハッチで1カ月ほど人工哺育された子牛は、一部、発育が良好で健康な子牛は選抜され哺乳ロボットのある哺育農場に振り分けられ、残りは繁殖農場内の一部屋6頭の群飼いのスーパーハッチ(集団ハッチ)に移される(写真4)。もっとも、いずれの子牛も90日齢を過ぎると育成農場へと移され、9カ月齢までは育成農場で飼養される(写真5)。9カ月齢を過ぎた子牛は、雌の一部が自家保留される以外は、敷地内のみらいグローバルファームの肥育農場に移されるか、みらいファームへ肥育もと牛として移送され、いずれも最終的には28カ月齢まで肥育され出荷される。

他方、母牛は繁殖農場において妊娠と分娩を繰り返す。人工授精は分娩後40日以内を目安に行っており、産後80日以上経過しても受胎しない母牛は、原則、肥育農場へと移される。母牛は母牛舎で飼われているが、おおむね分娩予定日の1カ月前を目安に分娩房に移動して分娩を迎える。

イ 作業体系

こうした生産方式・生産サイクルの下に、各農場の各従業員が具体的にどのような作業をしているのかを、より詳しく見てみよう。

まず、母牛の繁殖および子牛の哺育を担う4カ所の繁殖農場は、みらいグローバルファームの中でも最も重要で、なおかつ高度な個体管理が要求される農場群である。各農場はおよそ母牛800頭(4農場合計で3200頭)とそれが産む90日齢までの子牛を管理しており、母牛の人工授精や分娩、子牛の離乳と個別ハッチ、集団ハッチでの哺育の作業を行う。各繁殖農場には6名前後の従業員が配置され、常時5名前後が働いている。

この5名の従業員は、それぞれ母牛の管理を担当する「母牛管理担当」、子牛の疾病や発育の管理を担当する「子牛管理担当」、ミルクファクトリーでのミルク製造や洗浄の主担当となる「子牛ミルク担当」の3班に分かれ、詳細なマニュアルによりそれぞれの作業を行っている。もっとも、各班はそれぞれ独立しつつも、情報を共有しながら高度かつ柔軟に協業をしている。図5は、マニュアルに定められた、ある繁殖農場における各班の1日のスケジュールを示したものである。まず、朝7時の最初の作業では、班にかかわらず全ての従業員が手分けして分娩舎の見回りを行う。その上で、母牛管理担当であれば母牛舎の発情の観察、子牛管理担当であれば集団ハッチの見回りを、子牛ミルク担当であれば個別ハッチの見回りを行い、その後に8時20分に全員で打ち合わせ、情報交換を行う。打ち合わせの後は、母牛管理担当が分娩舎での給餌と見回りを行う一方で、子牛管理担当と子牛ミルク担当は、ミルクファクトリーでのミルク製造に出かける。ミルクファクトリーからミルクを持ち帰ると、再び全ての従業員が手分けして、子牛の人工哺育を行う。10時ごろに人工哺育が終わると、母牛管理担当は分娩舎の見回りや治療、子牛管理担当は哺育ハッチの見回りや治療を行い、子牛ミルク班はミルクファクトリーに戻って容器の洗浄や消毒を行う。このように、繁殖農場で班ごとに時間に応じて従事すべき作業が詳細にわたり決められており、各班が柔軟に協業したり単独作業したりしながら、効率的に業務を進めている。

次にミルクファクトリーは、繁殖農場での子牛哺育に必要なミルクをまとめて製造する機能を担っている(写真6)。専属の従業員はおらず、朝夕のミルク給与時の前に、4カ所の繁殖農場から2名ずつ、計8人でミルクを準備している。大量のお湯に粉ミルクが投入されたものを巨大な攪拌機でかき混ぜ、たるにミルクが注入される。繁殖農場の担当者は、それを自分の農場に必要な数だけ哺乳瓶に詰め替えて配送している。各繁殖農場で哺乳作業が終わると、繁殖農場の子牛ミルク担当は再びミルクファクトリーに戻り、使用した哺乳瓶や乳首の消毒を行うなど次回のミルク製造の準備を行い作業は終了する。ミルクファクトリーでは以上の作業が朝8時と午後14時に繰り返されている。

他方、哺育農場では4台の哺乳ロボットによる人工哺育が行われている。哺乳ロボット舎では食い負ける牛が出やすいため、健康で体重が大きい似通った子牛が選抜され、常時120頭前後の子牛が哺乳ロボットで哺育されている。この2農場には合計2名が配置されており、新しく入ってきた牛の機械への慣らし、ミルクの投入や個体の治療などがその主な作業となる。また、育成農場には5名が配置され、常時1200頭程度いる牛の育成を担当している。飼料は朝夕に給与され、餌の食い込みが常にチェックされている。

(3)生産技術の諸相

以下では、一般に肉用牛繁殖経営において特に重要となる分娩管理、繁殖管理、子牛の管理といった個体管理と、飼料調達をめぐる対応に特に注目して、その技術の内容をまとめておきたい。

ア 分娩管理

みらいグローバルファームでは、分娩時に必要に応じて介助はするものの、基本的には自然分娩に任せている。特に、夜間には農場に従業員が一人も配置されず、分娩は監視されていない。18時までに最後の見回りが終わると、翌日の7時までは牛の観察は行われない。もちろん、夜間に従業員が常駐し巡回すれば異常分娩にも対応でき、分娩時の事故リスクを低減できるはずである。しかし、みらいグローバルファームでは、慢性的な人手不足に直面している中で、従業員の負担軽減を考慮して、あえて夜勤を導入していない。また、分娩兆候を報知するような、IoTによる分娩監視機器も導入されていない。仮に夜間に分娩兆候の連絡を受けても、立ち会うことはないからである。

その代わりに、みらいグローバルファームでは、できる限り分娩時の事故を防ぐべく、増飼いをしたりビタミンを補給するなどして、母牛に体力をつける工夫を行っている。また、難産の発生を抑えるため、交配にも工夫をしている。2016年の同社の子牛の出生時事故率は5.3%とやや高い数値になっているが、一般に、監視下で分娩介助しても出生時事故率が2%程度になることを勘案すれば、みらいグローバルファームは夜間監視なしでもこの程度の事故率にとどめているとも評価できる。

イ 繁殖管理

子牛の生産サイクルを早めるには、母牛の確実な発情発見が極めて重要となる。このため、発情発見には、繁殖農場の母牛管理担当が1日3回、朝昼夕(7~8時、10~11時、15~16時)に目視で発情行動の観察を行うのに加えて、その情報とIoTによる発情監視機器である「牛歩」による記録と照合させ、各母牛の発情兆候を確認している(写真7)。また、従業員のうち14名は人工授精師の免許を持っており、彼らが人工授精を行っている。人工授精の40日後を目安に熟練した従業員が超音波(エコー)による妊娠鑑定を行い、妊娠が確認されれば牛歩を取り外す。不受胎の牛については再度の人工授精が試みられるが、分娩後80日を過ぎても受胎しない牛は、基本的に肥育に仕向けられる。

以上のような努力を通じ、みらいグローバルファームの母牛分娩間隔は361日を達成し、1年1産を実現している。もちろん、この分娩間隔は、受胎しない牛を早期に肥育に回すために達成できている面もあるが、800頭の母牛に対する発情発見や人工授精、妊娠鑑定といった一連の作業が高い確度で行われていることを裏付けているとも言える。

ウ 子牛の管理

一般に多頭飼養になると下痢や肺炎といった子牛の疾病がまん延しやすく、経営に重大な損害をもたらすことが少なくない。しかし、みらいグローバルファームでは、母牛や子牛へのワクチン接種や徹底的な消毒を通じて、こうした疾病のまん延をほぼ完全に抑制している。とりわけ特徴的なのは、「オールイン・オールアウト」方式によって、徹底的な消毒が行われている点である。これは、牛を別の牛舎に移動する際、牛舎をまるごと空にして徹底的に洗浄・消毒・乾燥させ、一定期間を空けたのちに新たな牛を導入するという方式である。みらいグローバルファームにおける哺育・育成時の事故率は2.0%であり、高い成果が上がっていると言える。

エ 粗飼料の調達

みらいグローバルファームは飼料基盤を持たず、飼料の全ては他社のTMRに依存している。近隣にTMR製造を手掛ける会社があることから、そこからTMRを定期的に配達してもらい、全ての牛にこれを給与している。以前は、粗飼料と濃厚飼料を別途給与していたが、TMRの導入によりそうした手間が省力化され、そのぶん監視に労働力を集中することが可能になっているという。このTMRの粗飼料は全て輸入粗飼料に依存している。また、みらいグローバルファームでは、粗飼料生産や近隣からの粗飼料の購入は行っていない。まとまった農地に乏しい南九州で飼料生産を行うのは非効率であり、現在の価格であればTMRを購入し、浮いた労働力を観察に投入する方が合理的となっているのがその理由である。なお、みらいファームグループが北海道に設立した、みらい北海ファームは粗飼料自給をベースとした生産方式が試みられており、自給粗飼料の利用はコスト面での折り合い次第ということがうかがえる。

(4)まとめと展望

以上のようなみらいグローバルファームの生産方式は、基本的には、以前の経営による施設とそこでの個体管理方法を踏襲したものである。

みらいグローバルファームでは、現場の管理責任者が、以前の経営における作業内容や手順について徹底的に把握した上で、さらにエコーによる診察や母牛の栄養管理によるコンディション改善などの工夫を加えて、体系的な生産方式を確立しマニュアル化していった。その結果として、現在、技術的にかなり安定した生産方式が確立されている。分娩間隔は短く、夕方以降の巡回をしないことを考えれば子牛事故率も高くない。実際、みらいグローバルファームでは、2014年から2016年の2年間だけでも1000頭以上も増頭しており、拡大に当たっての技術的支障は大きくなかったように見える。

ただし、みらいグローバルファームによる肉用牛繁殖部門のさらなる急拡大には、いくつかの面で制約があることに注意したい。

まず、資金的な制約がある。これまでのみらいグローバルファームの拡大は、基本的には、資産譲渡を受けた施設を活用しながら(つまり、施設に大きな追加的投資をせずに)、実現されてきたものであった。しかし、既存牛舎は満杯になる中で、これ以上の拡大には施設の追加的な整備を必要とし、そのために必要な設備投資は莫大なものとなる。実際にみらいグローバルファームでは、2017年に畜産クラスター事業により728頭分の育成舎と120頭分の分娩舎、それらの付帯施設を建設したが、総事業費は3億1500万円に上り、そのうち1億3000万円が補助金で拠出されたものの、実質的には2億円近い投資が必要であった。仮に母牛を1000頭増やすには、この育成舎だけでなく、母牛舎、分娩舎、ハッチ、堆肥舎なども必要となり、これらの施設だけでも必要な投資は10億円を下らないだろう。しかも、母牛が増えてもその母牛に子牛が生まれ肥育牛として市場に出て投資が回収され始めるには3年以上の時間を要するのであり、いかに資金力に恵まれた大企業であってもこうした投資を短期間で行うのは難しい。

さらに、人材確保の面でも制約が大きい。みらいグローバルファームには43名の従業員が働いているが、慢性的な人手不足に直面している。本来なら従業員を50名程度まで増やしたいが、必要な労働力が確保できていないという。現在でも夜勤を行わないなどの従業員の負担を軽減しており、人員が確保されないままでのさらなる拡大は現場に大きな負荷をかけるはずである。加えて、施設の建設場所の確保の面でも制約がある。現在の敷地では牛舎を増設するにも限界がある一方で、近隣に牧場を新設するにしても地域の同意を取り付けるのは容易ではない。

実際に、みらいファームグループでは、 2020年までにグループ全体で7000頭の母牛を確保し、必要な肥育もと牛の5割程度を自社生産することを目標としているが、そのための手段は、みらいグローバルファームのさらなる拡大のみではなく、北海道に設立されたみらい北海ファームの事業拡大や他地域での新規事業など、多元的な事業拡大を通じてそれを実現することを企図している。みらいグローバルファーム自体としては、今後は緩やかに規模を拡大していくのが現実的な対応になるのではなかろうか。

4 矢岳牧場の経営展開 |

(1)杉本本店グループとしての経営展開

熊本県の南部、人吉市の市街地から車で30分、心細くなるような狭い山道を標高540メートルまで上り詰めると、40棟近くの牛舎を備えた巨大な牧場施設が姿を現す(写真8)。4100頭を超える母牛と2100頭の育成牛が飼養される矢岳牧場である。ここには堆肥部門も含めて35名の従業員が働いている。

この矢岳牧場は熊本県宇城市に本社のある杉本本店グループにより経営されている。杉本本店は、もともとは地域の食肉加工・卸売業者であり、近隣の農協から購入した牛を加工し小売店に卸すのを主要な業態としていた。その後、同社は1990年代に牛の安定調達を目的に、主に預託によりながら自社肥育を開始してその規模を拡大し、同時に自社ブランド和牛の「黒樺牛」を立ち上げて販売にも注力していった。自社生産開始当初の肥育頭数は500頭程度であったが、同社は次第に預託先を増やし、2000年代には肥育部門を数千頭規模へと拡大した。前述の食肉通信社の資料によれば、杉本本店は2004年時点で13農場2400頭の肥育牛、6年後の2010年には26農場で4500頭の肥育牛を飼養していた。

こうして肥育部門が急拡大していた中で、杉本本店が繁殖部門を導入するきっかけになったのが、2011年の安愚楽牧場の経営破綻であった。かねてより肉用牛繁殖部門への参入を模索していた同社は、安愚楽牧場の九州の資産を購入することを決断し、直営の牧場施設はもとより預託先、牛などを一括して引き受けた。その後、一部の施設や牛などを転売し、最終的には、直営の超大型繁殖農場であった矢岳牧場と、直営の大型肥育農場であった野尻湖牧場(宮崎県)、山香直営牧場(大分県)などと、約10カ所の預託農場を自社の傘下に収めた(図6)。これにより、2012年に杉本本店グループは矢岳牧場に2700頭規模の母牛を有することとなり、肥育頭数も1万頭を超えた。杉本本店はその後も繁殖部門の拡大を進め、矢岳牧場の母牛頭数は2015年4月に3000頭、2017年3月に4000頭を超えている。

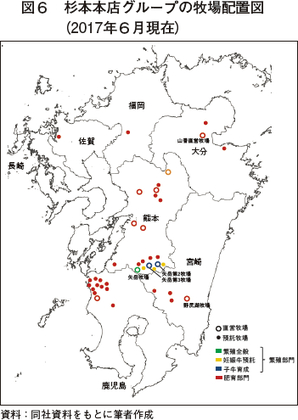

現在、杉本本店グループは、熊本県南部を中心に九州一円で、和牛の繁殖から肥育、販売までを手掛ける全国有数の肉牛生産企業となっている。図6では、この生産拠点とそれぞれの役割を示している。

杉本本店の牛は、同社も出資する株式会社熊本中央食肉センターでと畜されたのち、敷地が隣接する杉本本店の加工施設で加工されて販売される。この加工・販売部門に和牛を供給しているのが、熊本県11カ所、鹿児島県12カ所、宮崎県4カ所、大分県3農場、福岡県1農場、佐賀県1農場と九州一円に広がる直営農場および預託農場であり(図6の赤色)、現在グループ全体で約1万頭の肥育牛が飼われている。

この肥育部門に子牛を供給するのが、矢岳牧場を中心とする自社の繁殖部門である。2017年6月時点で約4100頭の母牛が飼われており、杉本本店グループの肥育部門に必要な子牛の約7割が自社で調達されている。なお、繁殖部門の急速な拡大とともに、近年では矢岳牧場の牛舎施設が手狭になっており、矢岳牧場の繁殖部門の一部の工程を他の農場が補完的に担うようになっている。

まず、妊娠が確認されて比較的手が掛からない母牛500頭が、矢岳牧場の近隣の農家4戸および直営牧場に預けられている(妊娠牛預託、図6のオレンジ色)。これらの牛は、分娩の2カ月前には矢岳牧場に戻され、分娩や人工授精は矢岳牧場で行われ、妊娠が確認され次第、再び預託先に戻される。この妊娠牛預託は2012年より始まり、その頭数は現在も増えている。

また、矢岳牧場で生まれた雄の子牛は、離乳後2カ月、去勢された後におよそ5カ月齢で熊本県相良村に新設された直営農場の矢岳第2牧場および第3牧場へと移動され、引き続き育成が行われる。この牧場は全国開拓農業協同組合連合会(全開連)の肥育施設を買い取ったもので、繁殖部門の拡大に伴う育成牛の増加に対応すべく、育成牛舎を新設し収容能力が増強されている。筆者の調査時(2017年6月)には、新たな育成牛舎が急ピッチで建設中であり、月末までに牛を入れられなければ矢岳牧場の収容力がオーバーしてしまうとのことであった(写真9)。

このように、杉本本店グループは肉用牛繁殖部門を拡大していく中で、比較的作業が単純な子牛育成や妊娠牛の管理は極力外部化し、繁殖部門の本部である矢岳牧場は、受胎、分娩、生後間もなくの子牛管理といった複雑な作業工程に特化している。

(2)生産方式と子牛の生産サイクル

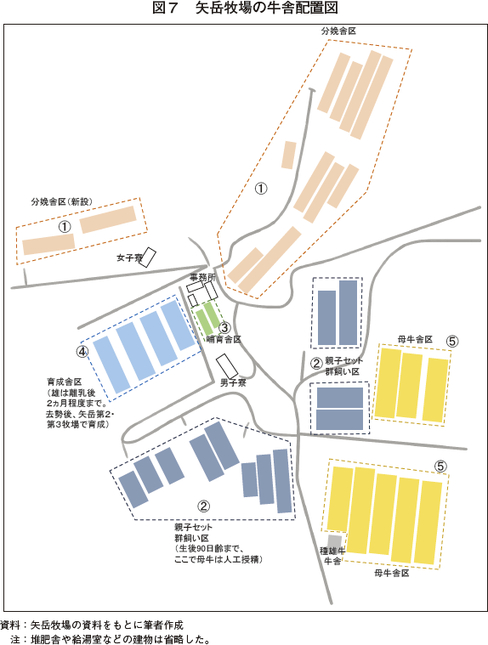

矢岳牧場でも、みらいグローバルファームと同様に、細分化された作業工程ごとに分業が行われている。ただし、その分業の仕方や人員配置は異なる。みらいグローバルファームの場合、分娩から発情監視、子牛哺育までを繁殖農場がまとめて行っているが、矢岳牧場の場合、母牛舎に4~5名、分娩舎に7~8名、親子セットの群飼い舎に5~6名と、繁殖に関わるステージごとに農場がより細分化されている。これに加えて育成と人工哺育(ロボット)の農場が設けられ、育成舎に2~3名、ロボットでの人工哺育舎に1名の人員が配置されている。それぞれは、各牛舎群の配置と対応しており、各ステージに応じて必要な管理作業が行われる(図7)。もちろん、農場間で牛を移動する際などには、各チームから人員を出し合い共同で作業が行われている。

以上のような体制の下、矢岳牧場では超早期親子分離は行わず、90日齢までは親子一緒に飼う生産方式を採用している。図7は、矢岳牧場の牛舎群とその内容を示したものであり、牛はその生育ステージや繁殖ステージに対応して牧場内外の牛舎を移動している。図7を見ながら、その生産サイクルを説明したい。

まず、分娩舎(図7:(1))で生まれた子牛は、親子セットで群飼い区に移されて(図7:(2))、90日齢くらいまで親子で一緒に飼われる。母牛による自然哺乳に委ねられ、原則として人工哺育は行われない。ただし、親の乳量が少ない子牛や双子、骨折した牛や、親が育児放棄しているような牛に限っては、哺育舎内で例外的に人工哺育が行われている(図7:(3))。哺乳ロボットにより、50頭ほどの子牛が人工哺育で飼われている。

90日齢を過ぎた子牛は親と離され離乳されて、育成舎に移される(図7:(4))。雄子牛はここで2カ月間ほど育成されて去勢された後に、上述のように隣村の矢岳第2、矢岳第3牧場に移されて引き続き9カ月齢まで育成される。他方、雌子牛についてはそのまま矢岳牧場で育成され、優良なものは母牛として保留され、残りは肥育農場へと移される。雌雄かかわらず2カ月間は子牛を矢岳牧場で育成するのは、離乳から1カ月後くらいまでは子牛の体調管理に集中的な監視が必要だからであり、それを過ぎれば外部で育成してもそこまでのリスクがないからだという。

他方、母牛は分娩舎(図7:(1))で子牛を産んだ後に、親子セットの群飼い区(図7:(2))に移され、この間に最初の人工授精が行われる。子牛が離乳すると母牛牛舎(図7:(5))に移動される。初回の人工授精で受胎しなかった場合、基本的には人工授精をさらに3回試み、それでも受胎しなければ所有する種牛との自然交配が行われる。ただし、生まれてくる子牛の98%は人工授精によるもので、自然交配によるものは2%にすぎない。受胎しなくなった母牛は肥育に回される。妊娠が確認された牛の一部は、上述のように、近隣の預託農場へと預けられ(妊娠牛預託)、分娩の2カ月前には分娩舎に戻ってくる。

(3)生産技術の諸相

ア 分娩管理

矢岳牧場では、みらいグローバルファームとは異なり、分娩に立ち会って介助を行うようにしており、24時間体制での分娩監視体制を敷いている。こうした監視体制には従業員の夜勤が必要となるが、的確な分娩介助ができる熟練した従業員が3名で夜勤巡回している。こうした対応の結果として、矢岳牧場の出生時事故率は1.7%と極めて低く抑えられている。監視不足や不適切な介助が原因の事故はほとんど発生していないと見て良いだろう。

分娩監視には、監視カメラや「牛温恵」といったハイテク機器は全く使われていない。その理由は、熟練した従業員による目視が最も正確であり、これらのハイテク機器を導入すると、それに頼って目視がおろそかになる、すなわち的確な観察がむしろ困難になるとのことであった。確かに現在でも事故率が低く抑えられていることを考えると、この認識には説得力がある。

イ 繁殖管理

矢岳牧場では、発情発見や分娩間隔の短縮のための取り組みとしては、1日を通じての見回り、特に早朝や夜間などの見回りを強化することに力を入れている。発情を遠隔監視するIoT技術は使用していない。こうした機器を試験的に導入したことはあったが、熟練した従業員の目視による管理の方がより正確であったというのが、その理由である。従業員は給餌や堆肥出し、消毒やワクチン接種などのたびに母牛を見るのであり、その作業の中で常に牛のマウンティングやスタンディングを観察していれば、ほぼ確実に発情が発見できるという。

他方で、専属の獣医師が試行錯誤の末に独自の繁殖検診プログラムを作っており、ホルモン注射などの対応が分娩後の早期受胎を容易にしている。母牛の妊娠鑑定には人工授精後28~30日でエコーによる確認が行われており、受胎していなければホルモン薬剤による発情同期化が行われている。

以上のような対応を通じて、矢岳牧場の母牛の平均分娩間隔は374日となっている。一般に自然哺乳は、超早期親子分離の場合と比べて母牛の繁殖機能の回復が遅い。このことを勘案すると、現在の矢岳牧場の母牛分娩間隔は十分に短く成績が高いと言える。

ウ 子牛の管理

矢岳牧場では子牛を90日齢まで親と離さず、母牛と同じ場所で群飼いしている。一般に、自然哺乳では母牛の牛体から子牛に下痢や肺炎などのウイルスや細菌が感染するリスクが高まる。しかし、矢岳牧場では出産前の母体へのワクチン接種や堆肥出し時の消毒、徹底した清掃、牛体への消毒などで、こうした疾病がほぼ防がれている(写真10)。写真11は、矢岳牧場の各牛舎で毎日行われている、果樹園用のスピードスプレイヤーを利用した消毒剤散布による牛体消毒の様子である。実際に矢岳牧場の哺育・育成時の事故率は2.1%であり、これもかなり良好な成績と言える。

矢岳牧場が人工哺育を採用せず、自然哺乳に依る背景には、人工乳の調製や人工哺育に必要な労働力負担を節約できるという点がある。もちろん、それにより母牛の繁殖機能が遅れたり、子牛の衛生条件が悪化しやすいというリスクはあるが、矢岳牧場ではそれを従業員の高度な観察眼とワクチン接種などの獣医学的対応により克服していると言えるだろう。

エ 粗飼料の調達

矢岳牧場でもオリジナルのTMRに粗飼料のほとんどを依存している。わずかに近隣農家から頼まれて飼料稲のホールクロップサイレージを購入しているが、それは全体の3%にすぎない。TMRは輸入粗飼料によって作られており、その点で、みらいグローバルファームと同様に粗飼料自給率は極めて低い。

(4)まとめと展望

矢岳牧場の生産方式も、以前の安愚楽牧場の施設と生産方式を基本的には踏襲したものである。この土台の上に矢岳牧場では、専属の獣医師や熟練の従業員らとの試行錯誤を通じて独自の繁殖検診プログラムやエコーによる検査、徹底した牛体消毒なども導入し、極めて良好な個体管理や繁殖成績を実現している。現在の生産方式は技術的に安定しており、その限りではさらなる拡大も難しくないように見える。実際に、安愚楽牧場から生産基盤を引き継いだ2012年からのわずか5年間で、矢岳牧場では当初の母牛2700頭から4100頭へと1.5倍に規模を拡大しており、さらに、杉本本店ではグループとして最終的に母牛7000頭を目指している。

しかし、矢岳牧場が今後も急拡大を続けるには、いくつかの面で制約がある。それは、引き継いだ施設が満杯となり、母牛頭数のさらなる増大には施設建設に巨額の追加的投資が必要であるという、みらいグローバルファームが直面しているのと同じ制約である。人材確保の面でもそれは同じである。近年の急速な拡大は、安愚楽牧場時代とほぼ同数の従業員のままで実現されている。そのことは生産現場の労働生産性の上昇に支えられている一方で、現場の労働負荷も確実に上がっているように思われる。矢岳牧場では現状でも5名程度の増員が不可欠と考えており、初任給を引き上げるなどの待遇改善をしているが、求人がなかなか埋まらないという。

そうした中、矢岳牧場で繁殖部門のさらなる拡大の手段として近年行われているのは、矢岳第2、矢岳第3牧場のように近隣の牧場の買い取りにより施設や従業員をセットで確保したり、近隣農家に妊娠牛を預託したりするといった、既存の施設や農家労働力を活用して規模拡大をするというものである。しかし、そうした対応には限りがある。矢岳牧場でも今後、人材や施設を自前で育成しつつ、どのように持続的に拡大していくのかが、問われつつある。

5 考察と展望 |

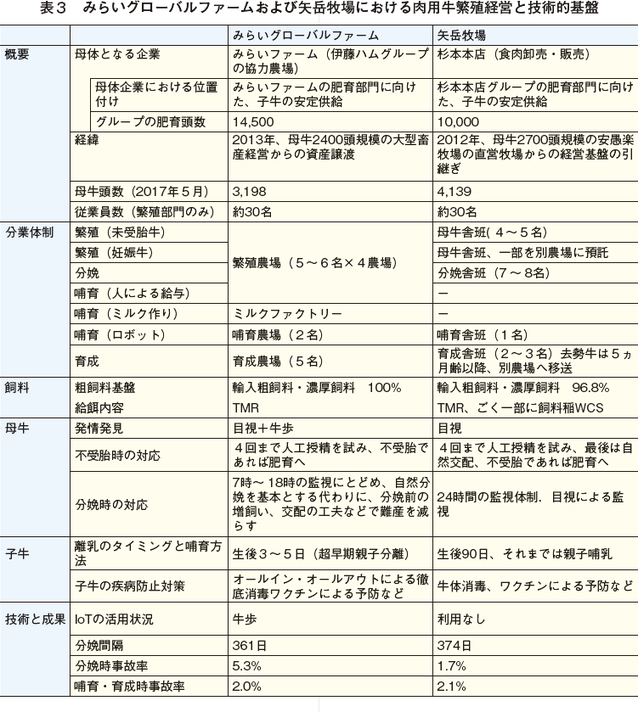

本稿では、国内最大級の超大型肉用牛繁殖経営である、みらいグローバルファームと矢岳牧場について、その展開過程と現在の技術的基盤について素描してきた。表3は、それらを比較し整理したものである。ここでは、現在の超大型経営を成り立たせている条件を整理しつつ、今後の展開やそこからの示唆について考えていきたい。

(1)高い労働生産性の源泉

2で議論したように一般の肉用牛繁殖経営では、個体管理の難しさと粗飼料基盤が制約となり規模拡大が進んでこなかった面があるが、本稿で見た超大型経営ではこれらの制約がどのように克服されて、突出した規模拡大が可能になっているのであろうか。

みらいグローバルファームでも矢岳牧場でも、3000頭を超える母牛を30名程度の雇用労働力で飼養しており(注4)、1人の従業員で100頭以上もの母牛とその子牛を管理している計算になる。分娩間隔は1年1産をほぼ実現しているし、子牛の事故率も十分に低い。この2つの超大型経営は、極めて労働生産性の高い経営を実現していると言える。

しかし、これらの超大型経営では、何か特定の革新的な技術や生産方式の導入に先導されて、急激な規模拡大が実現されていたわけではない。実際に、みらいグローバルファームは超早期親子分離を採用するのに対して、矢岳牧場では親子哺育を基本とするなど、両社の依拠する生産方式は大きく異なっている。しかも、将来的にも両社の生産方式が、何らかの共通の標準的なものに変更されていくようにも見えない。既に以前の企業により巨大な設備とそれを前提とした生産方式が導入されていた中で、両社にとっては過去からの生産方式を踏襲しそれを洗練させるのが最も現実的な対応であったし、現にそれにより十分に高い労働生産性が実現されているからである。

加えて、両社の生産技術は、近年注目されているIoTによる遠隔管理機器に大きく依存してはいない点にも注意が必要である。矢岳牧場はこうした機器を全く導入していないし、みらいグローバルファームも補助的な利用にとどめている。むしろ、両社が強調するのは人間の目視による観察の重要性である。繁殖管理や分娩管理、子牛の健康状態のチェックにおいては、牛舎の巡回や給餌、清掃時などでのできる限りの頻繁な観察を最重要視している。もちろん、ホルモン治療のプログラムや感染症予防のワクチン開発など、近年の獣医薬学的な技術開発がこうした繁殖管理や分娩管理、子牛の健康管理を容易にしているのは間違いない。しかし、それらの技術も人間による徹底した観察を前提に組み入れられているものである。

では、両経営の高い労働生産性の源泉はどこにあるのだろうか。

筆者は、超大型経営における高い労働生産性の源泉は、個体管理に関わる重要な作業を分業化しそれを体系化することで、個々の人間の観察能力がフルに発揮される仕組みが築かれている点にあると考えている。つまり、通常の肉用牛繁殖経営であれば家族経営が全て担うはずの個体管理作業を、繁殖管理、分娩観察、子牛哺育などに分業し、それらの作業に各従業員を高度に特化させることで、人の目で確認できる頭数を大幅に増やしている。配属された従業員は、それぞれ1日に何百頭もの母牛の発情を監視したり、分娩兆候を読み取ったり、子牛の体調を観察したりする中で、牛を見る目を短期間で習熟し、飼養管理に不可欠な観察能力を身につけている。

みらいグローバルファームでは、資産譲渡を受けた後、現場の管理責任者が、既存の従業員への聞き取りを積み重ねて、こうした仕組みを徹底的にマニュアル化し体系化していった。矢岳牧場でも、獣医師を中心に飼養管理の仕組みを試行錯誤の末に確立していた。矢岳牧場が繁殖部門の中でも比較的単純化が容易な作業工程(妊娠牛の管理や、離乳後2カ月以降の育成)を外部に委ね、本部の農場では母牛の発情発見や人工授精、分娩、5カ月齢までの子牛管理といった目視が特に重要となる部分に特化しているのも、こうした仕組み作りの結果である。両社とも、既存の生産施設や生産方式を前提としつつも分業の仕組みをより洗練させることで、個体管理における効率的な生産方式の確立に成功したのである。

また、粗飼料調達における土地の制約に関しては、みらいグローバルファームでも矢岳牧場でも、飼料の調製をTMR製造会社に外部化しており、飼料基盤の制約は全く意識されることなく規模拡大が行われてきた。限られた労働力を作業効率の悪い粗飼料生産に投じるよりも、労働生産性を高める余地の大きい個体管理に注力して規模拡大を実現したのである。

(2)今後の展望

本稿で見たような超大型肉用牛繁殖経営は、今後日本でどのように成立していくだろうか。

中長期的に見れば、川下の肉用牛肥育経営や食肉卸売業者などの企業が繁殖部門を導入し、段階的にそれを拡大していく可能性は十分にあると考えられる。現在の、また今後も当面続いていくであろう子牛供給不足は、これらの企業に繁殖部門を導入する強力なインセンティブを与えているし、超大型経営の技術的基盤となっている、個体管理の分業の仕組みを構築したり、飼料調達を外部化したりする対応自体は、他の経営が真似するのがそこまで困難ではないからである。

しかし、本稿で見たような母牛1000頭を超える超大型経営が、ここ数年といった短期間のうちに続々と現れてくることは考えにくい。というのも、そのために必要な施設や母牛、人材などは、短期間で確保できるものではないからである。超大型の肉用牛繁殖経営では、新規の牧場開設は地域的合意を取り付けるのが容易ではないうえ、施設だけでもその整備に巨額の資金が必要となり、また資本の回転率も低い。さらに、現在の超大型経営では高度の観察能力を身につけた従業員の存在が欠かせず、そうした人材を確保・育成する必要があるが、近年の全国的な人手不足を受けて従業員の確保は容易ではない。こうした中で、何もないところから新規に人材を確保し、施設を建設し、さらに価格高騰する中で必要な母牛をそろえるのは、いかに資金力に優れて知名度の高い企業でも、現実には困難であるように思われる。

こうした中で、短期間で超大型肉用牛繁殖経営を実現する手段は、おのずと、既に時間をかけて出来上がってきた大きな施設とその人材、母牛などを一括して買い取ることに限られてくる。みらいグローバルファームと矢岳牧場が、いずれも、巨大な繁殖経営を引き継いで成立・拡大してきたこと、それらが資金力に恵まれかつ安定した販路を持つ企業によるものであったことは、決して偶然ではない。また、全国的にも、近年大幅な拡大を実現している母牛1000頭以上の経営が、既存の大型繁殖施設の譲渡を受けて参入・拡大しているものばかりであることも、これを裏付けている(表2)。今後、肉用牛繁殖の超大型経営は、繁殖・肥育一貫のかたちで、時間をかけながらも、しかし確実に、現れてくると見るべきであろう。

(3)一般の肉用牛繁殖経営への示唆

以上のような超大型経営の出現は、これまで成立してきた中小規模の経営が消滅し淘汰されることを直接に意味するわけではない。これまでも中小規模の経営と大規模経営は併存してきたし、また、詳細な検討はできていないものの、例えば沖縄離島部において自給飼料をベースに放牧主体で小規模かつ低資本で母牛を飼養する経営の子牛生産費は、本稿で見た超大型経営の子牛生産費とも大差ないように思われる。むしろ重要なのは、中小規模の経営なりの労働生産性向上の道筋を、さまざまな事例をもとに探っていくことである。その点で、本稿で見た超大型肉用牛繁殖経営の展開やその技術的基盤もまた、中小規模の経営にいくつかの重要な示唆を与えている。

その第1は、地域内での個体管理作業の分業体制を通じた、各農家における労働生産性向上の可能性である。超大型肉用牛繁殖経営の高い労働生産性の源泉は、個体管理の分業を通じての、母牛の発情発見や分娩観察、子牛の疾病管理などにおける1人当たり管理頭数の増大にあり、また、それを可能にする分業の仕組みが現場から見い出されていた点にあった。この点は、地域の各農家の子牛育成を受託するキャトルステーションや、母牛繁殖管理を受託するキャトルブリーディングステーション(CBS)といった地域内分業の取り組みが、各農家の労働生産性を向上させる可能性を秘めていることを示している。宮崎県綾町や長崎県壱岐市で積極的に進められている個体管理の受託組織整備の取り組みは(甲斐2017b、大呂2015)、改めて注目すべきものと言える。

ただし、第2に、個体管理作業の労働生産性の向上において、IoTを利用した監視装置の役割を過大評価すべきではない。数千頭規模の超大型経営であっても人間による頻繁な観察を基本としているという事実は、現状のIoT機器は人間の観察作業を補完するものではあっても、それに置き換わるものではないことを物語る。生産者自身の観察能力の重要性を軽視して安易にIoTに依存するならば、むしろ労働生産性は低下しかねない。とりわけ、キャトルステーションやCBSのように地域の子牛や母牛を一括して管理する取り組みの場合、何よりも飼養管理担当者自身の個体管理能力が、労働生産性向上の鍵を握っていることに自覚的であるべきであろう。

第3に、それに関連して、地域の農家やCBSのような飼養管理受託施設と、超大型肉用牛繁殖経営との人材確保・育成をめぐる連携の可能性である。超大型経営では、従業員が1日に数百頭もの母牛や子牛を観察し、繁殖管理や分娩管理、子牛の健康管理などに当たっているため、極めて高度な観察眼を短期間で習得できるという面がある。その点、超大型経営での就業経験は、一般の肉用牛繁殖農家やCBSの作業担当者が多頭飼養に必要な個体管理技術を習得する上で極めて有益なはずである。他方で、超大型経営が人材の確保に苦慮していることは既に述べたとおりである。例えば、CBSの従業員や農家の子息が超大型経営に一定期間、農業研修生として籍を置くといった積極的な人的交流は、個々の農家や企業はもとより地域の肉用牛繁殖部門全体として見ても、労働力の充足、さらには技術水準の向上において有効であろう。肉用牛繁殖に携わる人材を、地域や業界全体としてどう確保・育成し還流させるかという視点からの取り組みが重要になっているように思われる。

第4に、TMRセンターのような地域内での飼料供給体制に組み入れられる、粗飼料自給の在り方を検討する必要性である。本稿の事例は、規模拡大が進むほど個体管理に特化し飼料生産が外部化されるようになり、TMRのような出来合いの粗飼料の重要性が増していくことを示している。従って、今後、地域の粗飼料生産の拡大を志向するのであれば、個別経営による粗飼料自給を推進するだけでなく、コストや品質、その安定性や安全性などの面で、国産粗飼料がTMRセンターに利用され得る条件や仕組みを検討していく必要が大きい。

以上のような中小規模の経営で重要となる対応は、いずれにおいても、産地としての「仕組み」づくりである。みらいグローバルファームや矢岳牧場で、現場責任者や獣医師が試行錯誤の末に効率的な生産方式をそれぞれ確立していったように、個々の産地でも、そうした仕組みづくりが厳しく問われるのである。その役割を主導的に果たすべきは、地域の農協職員、農業共済組合の獣医師、役場職員や普及員など、生産現場に近い関係者であるはずである。生産現場からの的確な構想と地道な努力が、何よりも問われているように思われる。

(注4) 矢岳牧場の場合は母牛頭数が4000頭を超えるが、育成牛と妊娠牛の一部を外部の直営牧場ないし預託農家で飼養しており、その点は割り引いて検討する必要がある。

【参考文献】

揖斐隆之(2008)「安愚楽共済牧場における家畜育種の取り組み」動物遺伝育種研究36,29-37。

鵜川洋樹(2015)「メガファームはなぜ増加しているのか:所得や高収益の実現を目的に設立・運営」酪農ジャーナル 68(4), 12-14。

大呂興平(2015)「長崎県・壱岐の肉用牛繁殖経営における飼養管理作業の外部化:子牛受託施設(キャトルセンター)および繁殖牛受託施設(CBS)を中心に」畜産の情報314, 24-38。

甲斐諭(2017a)「株式会社カミチクの畜産6次産業化の一環としての繁殖雌牛増頭戦略」日本食肉消費総合センター『国産牛肉が当面する課題と対応方向2016:和子牛増頭への取組みを中心に』1-16。

甲斐諭(2017b)「繁殖雌牛増頭にまい進している宮崎県・綾町・JA綾町の官民連携」畜産の情報 328, 33-46。

須藤純一(2013)「家族経営とメガファーム:それぞれの特徴と課題」酪農ジャーナル 66(1), 19-21。

畠山尚史(2015)「メガファームの組織と技術を分析する:明確な役割分担と合理化技術を導入」酪農ジャーナル 68(4), 15-17。

横溝功(2011)「大規模肉用牛肥育経営に必要な戦略」畜産コンサルタント 47(8), 20-28。

〔付記〕 調査に当たっては、伊藤ハム株式会社の和田健作様、みらいグローバルファーム株式会社の早崎幸輝様、株式会社杉本本店の杉本光士郎様、川本達朗様および髙井隆次様に、調査の趣旨をご理解下さり、惜しみない情報提供をして頂きました。また、公益社団法人宮崎県畜産協会および公益社団法人熊本県畜産協会の方々からも、調査先の紹介や資料の提供において多大なる協力を賜りました。心より御礼申し上げます。