亂梫栺亃

丂杮峞偺栚揑偼丄傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾乮AW乯揑庤朄傪摫擖偟偨棌擾宱塩偲6師嶻嬈壔偺帠椺暘愅傪捠偠偰丄AW揑棌擾宱塩偺晛媦偵岦偗偨壽戣傪峫嶡偡傞偙偲偱偁傞丅帠椺懳徾偼杒奀摴惔悈挰偺懞忋杚応丄乮桳乯偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偱偁傞丅

丂帠椺暘愅偐傜偼丄曻杚棌擾傗杚憪庡懱偺帞椏媼梌偲偄偭偨AW揑庤朄偺摫擖偑惗擕偺昳幙傪崅傔丄偦傟偵傛偭偰媿擕擕惢昳偺崅晅壛壙抣壔偑幚尰偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅AW偼扨側傞壠抺垽岇偱偼側偔丄壠抺偺帞梴娐嫬偺夵慞偑抺嶻暔偺昳幙岦忋丄崅晅壛壙抣壔偵偮側偑傞偲偄偆恖娫偲壠抺偲偺憡屳埶懚偵婎偯偔嫟惗娭學傪揥朷偡傞奣擮偱偁傞丅AW擣徹婎弨偼丄彨棃揑偵朷傑偟偄棌擾偲偺娭學偱媍榑偝傟傞昁梫偑偁傞丅

1丂偼偠傔偵 |

悽奅偺抺嶻嬈丄抺嶻暔巗応偵偍偄偰丄傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾乮埲壓丄乽AW乿偲偄偆乯偼崱傗戝偒側娭怱帠偱偁傞偲尵偊傞丅AW敪徦偺抧偱偁傞墷廈楢崌乮EU乯偼傕偪傠傫偺偙偲丄岺応揑抺嶻偺僀儊乕僕偺嫮偄暷崙偱傕丄2000擭戙埲崀丄梴撠丒寋棏側偳傪拞怱偵AW偺娤揰偐傜帞梴娗棟婎弨偺尒捈偟偑恑傔傜傟偰偄傞丅傑偨丄EU彅崙偱偼AW愱栧偺擣徹惂搙偑奐敪偝傟丄擣徹儔儀儖傪晅偗偨抺嶻怘昳偑彫攧巗応偱堦掕偺擣抦傪摼傞偵帄偭偰偄傞乮拲1乯丅

堦曽丄偙偆偄偭偨悽奅揑挭棳偲斾偟偰丄擔杮偱偼AW傊偺娭怱偼偝傎偳崅偔側偄忬嫷偑懕偄偰偒偨偑丄嬤擭丄AW傊偺幮夛揑娭怱偑媫懍偵崅傑偭偰偄傞丅捈愙揑偵偼丄2020擭偺搶嫗僆儕儞僺僢僋丒僷儔儕儞僺僢僋嫞媄戝夛偱嫙媼偝傟傞怘嵽偺挷払婎弨偵丄AW傊偺攝椂偑惙傝崬傑傟偨揰乮拲2乯偑戝偒偄偑丄偦傟偩偗偱偼側偄丅徚旓幰偵偍偗傞埨慡丒埨怱側怘昳偺捛媮丄偦偟偰旀暰偡傞抺嶻惗嶻尰応傪尒捈偡拞偱壠抺僗僩儗僗傗夁廳楯摥偺寉尭偑丄AW偺帇揰偐傜傕堄幆偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傞丅偝傜偵丄岺応揑抺嶻偺僆儖僞僫僥傿僽偲偟偰偡偱偵懚嵼偟偰偄傞桳婡抺嶻丄曻杚抺嶻偲偄偭偨庢傝慻傒偑丄AW偺娤揰偱嵞昡壙偝傟偮偮偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅

杮峞偺栚揑偼丄AW揑庤朄傪摫擖偟偨棌擾宱塩偲丄偦偺棌擾宱塩偵傛傞媿擕擕惢昳惢憿晹栧傊偺帠嬈椞堟偺奼戝丄偡側傢偪6師嶻嬈壔偺帠椺暘愅傪捠偠偰丄AW揑棌擾宱塩偺晛媦偵岦偗偨壽戣傪峫嶡偡傞偙偲偱偁傞丅暘愅懳徾偼丄AW揑庤朄偱棌擾宱塩傪峴偭偰偄傞杒奀摴廫彑抧堟惔悈挰偺懞忋杚応偍傛傃媿擕擕惢昳壛岺嬈幰偺桳尷夛幮偁偡側傠僼傽乕儈儞僌乮埲壓乽偁偡側傠僼傽乕儈儞僌乿偲偄偆乯偱偁傞丅

杮峞偱偼丄傑偢丄擔杮偵偍偗傞AW偺尰忬偲娭學偡傞擣徹惂搙偺撪梕傪専摙偡傞丅懕偄偰丄AW揑庤朄偺摫擖偵傛傞棌擾宱塩偺曄壔傗宱塩惉壥丄AW揑棌擾宱塩偵棫媟偡傞媿擕擕惢昳壛岺帠嬈偺摿挜偵拲栚偟偰棌擾壠偲壛岺嬈幰偺帠椺暘愅傪峴偄丄壽戣偵愙嬤偟偨偄丅

乮拲1乯徏栘曇挊乮2016乯pp.鶥-鶨嶲徠丅

乮拲2乯岺摗乮2017乯pp.34-37嶲徠丅

2丂擔杮偵偍偗傞傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偺尰忬偲擣徹惂搙 |

乮1乯傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偺奣擮

AW偲偼壗偐丅尰嵼丄崙嵺廱塽帠柋嬊乮埲壓乽OIE乿偲偄偆乯傗悽奅廱堛妛嫤夛偲偄偭偨崙嵺婡娭偺掕傔偨婎杮尨懃偵傛傟偽丄AW偵攝椂偟偨抺嶻偼埲壓偺乽5偮偺帺桼乿傪枮偨偡抺嶻傪巜偡丅

乮1乯乽婹偊偲妷偒偐傜偺帺桼乿乮寬峃偲妶椡偺偨傔偵昁梫側怴慛側悈偲帞椏偺媼梌乯

乮2乯乽晄夣偐傜偺帺桼乿乮抺幧傗夣揔側媥懅応側偳偺揔愗側帞梴娐嫬偺惍旛乯

乮3乯乽捝傒丄彎丄昦婥偐傜偺帺桼乿乮梊杊偁傞偄偼媬媫恌嶡偍傛傃媬媫張抲乯

乮4乯乽惓忢峴摦敪尰偺帺桼乿乮廫暘側嬻娫丄揔愗側巤愝丄摨庬偺拠娫偺懚嵼乯

乮5乯乽嫲晐傗斶偟傒偐傜偺帺桼乿乮怱棟揑側嬯偟傒傪旔偗傞帞梴娐嫬偺妋曐偍傛傃揔愗側懸嬾乯

偙傟傜傪憤妵偡傞偲丄壠抺偺AW偼丄乽壠抺偑嵟廔揑側巰傪寎偊傞傑偱偺帞堢夁掱偵偍偄偰丄僗僩儗僗偐傜帺桼偱丄峴摦梸媮偑枮偨偝傟偨寬峃揑側惗妶偑偱偒傞忬懺乿乮拲3乯偲尵偊傞丅

偨偩偟丄AW偼扨側傞壠抺偺垽岇偱偼側偄丅恖娫乮捈愙偵偼壠抺惗嶻幰乯偑壠抺偵夣揔側娐嫬傪梌偊傞偺偲摨帪偵丄恖娫乮壠抺惗嶻幰丄娭學帠嬈幰丄徚旓幰側偳乯偼埨慡偱幙偺崅偄抺嶻暔傗惛恄揑側桙傗偟傪庴偗庢傞丅偮傑傝丄AW偼丄恖娫偲壠抺偑憡屳埶懚偟嫟惗偡傞帩懕壜擻側幮夛僔僗僥儉偺峔抸傪娷堄偟偰偍傝丄偙偺揰偵AW偺尰戙揑側堄媊偑偁傞偲巚傢傟傞乮拲4乯丅

乮2乯擔杮偵偍偗傞傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偺尰忬

擔杮偱偼丄摦暔垽岇娗棟朄傗壠抺揱愼昦梊杊朄偱壠抺帞梴娗棟偺堦斒揑側婎弨偑掕傔傜傟偰偍傝丄偦偺撪梕偵偼AW偺梫慺傕娷傑傟偰偄傞丅

2009擭偐傜丄擾椦悈嶻徣偼丄OIE偺嶔掕巜恓偵婎偯偄偰丄擏梡媿丒擕梡媿丒僽儘僀儔乕丒嵦棏寋丒撠丒攏偲偄偭偨抺庬偛偲偺乽傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偺峫偊曽偵懳墳偟偨帞梴娗棟巜恓乿乮塣梡幚柋偼岞塿幮抍朄恖抺嶻媄弍嫤夛乮埲壓乽抺嶻媄弍嫤夛乿偲偄偆乯偑扴摉乯傪掕傔偰偒偨丅OIE巜恓偼夵惓偑峴傢傟傞偨傔丄崙撪偺乽巜恓乿傕悘帪夵掕傪幚巤偟偰偄傞丅擕梡媿偺応崌丄乽巜恓乿偼2010擭3寧偵嶔掕偝傟丄嵟廔夵掶偼2016擭9寧偱偁傞丅偝傜偵丄2017擭搙偐傜偼惗嶻尰応傊偺晛媦傪懀恑偡傞偨傔丄乽巜恓乿偺僠僃僢僋儕僗僩偺嶌惉丒攝晍傕峴偭偰偄傞丅

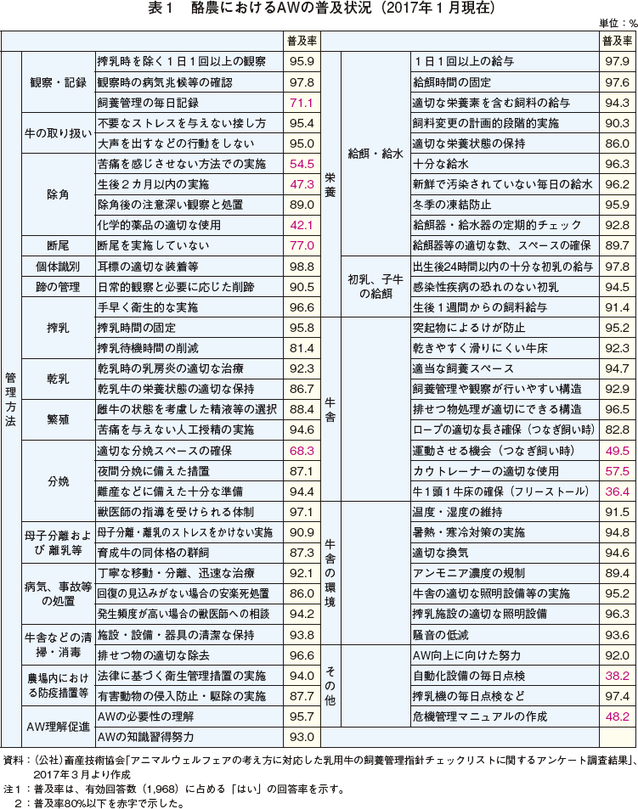

2017擭1寧尰嵼偵偍偗傞AW棌擾偺晛媦忬嫷傪帵偟偨偺偑丄昞1偱偁傞丅偙傟偼丄慜弎偺擕梡媿偵娭偡傞乽巜恓乿偺僠僃僢僋儕僗僩傪梡偄偨丄慡崙偺棌擾壠傊偺傾儞働乕僩寢壥偵婎偯偔乮拲5乯丅晛媦棪偺暯嬒偼80%戜敿偽偱慡懱揑偵崅偄丅摿偵丄慡67崁栚偺偆偪44崁栚偱90%傪挻偊偰偄傞丅堦曽偱丄彍妏偺揔愗幚巤丄媿偵塣摦偝偣傞婡夛偺妋曐乮偮側偓帞偄偺応崌乯丄媿1摢摉偨傝1媿彴偺妋曐乮僼儕乕僗僩乕儖偺応崌乯丄帺摦壔愝旛乮帺摦媼塧婍側偳乯偺枅擔揰専丄婋婡娗棟儅僯儏傾儖偺嶌惉偺崁栚偼50%埲壓偱偁傝丄AW棌擾偵岦偗偰偼偙傟傜偑壽戣偲尵偊傞丅

乮3乯傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偵娭傢傞擣徹惂搙

2017擭12寧尰嵼偱丄擔杮偺AW偵摿壔偟偨擣徹惂搙偼丄堦斒幮抍朄恖傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾抺嶻嫤夛乮埲壓丄乽AW嫤夛乿偲偄偆乯偵傛傞擕梡媿懳徾偺惂搙偺傒偱偁傞丅2016擭6寧偐傜擾応擣徹丄2017擭10寧偐傜偼AW擣徹擾応偐傜惗擕嫙媼傪庴偗傞怘昳帠嬈強偵懳偡傞擣徹傕峴傢傟偰偄傞乮恾1乯丅2017擭12寧尰嵼偱6擾応丄4帠嬈強偑擣徹偝傟偰偄傞忬嫷偩乮拲6乯丅

偨偩偟丄AW偵摿壔偟偰偄側偄偑丄AW偺撪梕傪娷傓婛懚偺擣徹惂搙偑懚嵼偡傞丅

JGAP壠抺丒抺嶻暔2017偱偼丄揔崌婎弨偺乽宱塩偺婎杮乿崁栚偵AW偑惙傝崬傑傟丄慜弎偟偨抺嶻媄弍嫤夛偺乽傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偺峫偊曽偵懳墳偟偨帞梴娗棟巜恓乿偵婎偯偔僠僃僢僋儕僗僩傪妶梡偟偰帞梴娗棟夵慞偵庢傝慻傓偙偲側偳偑揔崌婎弨偺撪梕偱偁傞乮拲7乯丅傑偨丄桳婡JAS婯奿偱偼丄桳婡抺嶻暔偺尨懃偲偟偰丄乮1乯娐嫬晧壸偺彮側偄帞椏媼梌乮2乯摦暔梡堛栻昳偺巊梡夞旔乮3乯摦暔偺惗棟妛揑丒峴摦妛揑梸媮傊偺攝椂偑掕傔傜傟偰偄傞偑丄偙傟傜偺偆偪乮3乯偑AW偵奩摉偡傞丅

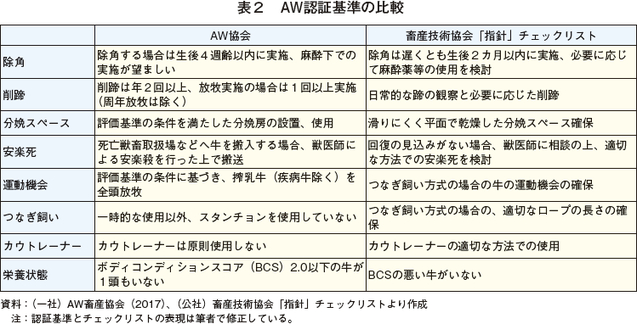

昞2偱偼丄AW嫤夛偺擣徹婎弨偲丄JGAP偱巊傢傟偰偄傞抺嶻媄弍嫤夛偺乽巜恓乿偺僠僃僢僋儕僗僩偺撪梕傪斾妑偟偨丅偙傟偵傛傞偲丄AW嫤夛偺擣徹婎弨偼撪梕偑傛傝尩偟偔丄婎弨傕傛傝嬶懱揑偵帵偝傟偰偄傞丅傑偨丄昞偱帵偟偰偄側偄偑丄AW嫤夛偺擣徹婎弨偵偼丄擹岤帞椏偺懡媼丄戞巐堓曄埵側偳偺幘昦丄嶻師悢偲偄偆撈帺偺撪梕傕娷傑傟傞丅崱屻丄AW偺崙撪晛媦偺夁掱偱丄崙嵺揑側AW婎弨偺摦岦傕摜傑偊側偑傜丄AW擣徹婎弨偺撪梕傗曽朄偵娭偡傞媍榑偑恑傓偲梊憐偝傟傞丅

乮拲3乯徏栘曇挊乮2016乯p.鶤傛傝堷梡丅

乮拲4乯徏栘曇挊乮2016乯p.鶤丄傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾抺嶻嫤夛乮2017乯傪嶲徠丅

乮拲5乯抺嶻媄弍嫤夛乽傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾偺峫偊曽偵懳墳偟偨擕梡媿偺帞梴娗棟巜恓僠僃僢僋儕僗僩偵娭偡傞傾儞働乕僩挷嵏寢壥乿丄2017擭3寧傛傝丅桳岠夞摎悢偼1,968丅

乮拲6乯AW嫤夛乮2017乯嶲徠丅摨嫤夛偼丄擕梡媿偵壛偊丄撠丄寋丒寋棏丄擏梡媿傊傕擣徹懳徾傪奼戝偡傞梊掕偱偁傞丅

乮拲7乯偦偺偨傔丄搶嫗僆儕僷儔2020戝夛偺怘嵽挷払婎弨偵JGAP側偳偑嵦梡偝傟偨丅

3丂傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾揑庤朄偵婎偯偔棌擾宱塩偺幚慔 |

乮1乯懞忋杚応偺奣梫

AW揑庤朄傪幚慔偡傞棌擾壠偺帠椺偲偟偰丄杒奀摴廫彑抧堟惔悈挰偺懞忋杚応傪朘栤偟丄2007擭偵宱塩宲彸偟偨尰宱塩幰偱偁傞懞忋攷徍巵乮拲8乯乮幨恀1乯偲丄棌擾宱塩僗僞僀儖偺揮姺偲媿擕擕惢昳壛岺偵庢傝慻傫偩愭戙宱塩幰偺懞忋桬帯巵乮幨恀2乯偵暦偒庢傝挷嵏傪幚巤偟偨丅

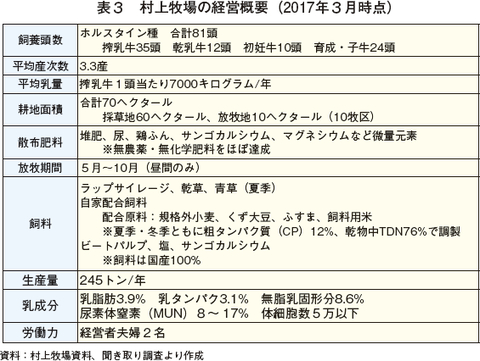

昞3偵丄2017擭3寧尰嵼偺懞忋杚応偺宱塩奣梫傪帵偟偨丅

懞忋杚応偼JR崻幒杮慄廫彑惔悈墂偐傜撿惣傊栺700m偺埵抲偵偁傝丄廧嫃丒媿幧偺廃埻偺曻杚抧偵偼廧戭抧偑椬愙偡傞乮幨恀3乯丅

傾丂帞梴摢悢偲惗擕惗嶻

帞梴偡傞擕梡媿偼慡偰儂儖僗僞僀儞庬偱崌寁81摢丄偆偪宱嶻媿47摢乮嶏擕媿35摢丄姡擕媿12摢乯丄弶擠媿10摢丄堢惉丒巕媿24摢偱偁傞丅堢惉杚応偼棙梡偟偰偄側偄丅惗傑傟傞帗媿偼擭10摢掱搙傪屻宲媿偲偟偰巆偟丄偦傟埲奜偺6乣7摢掱搙傪弌壸偡傞丅

暯嬒嶻師悢偼3.3嶻丄擭娫暯嬒擕検偼嶏擕媿1摢摉偨傝7000僉儘僌儔儉偱偁傞丅杚憪庡懱偺帞椏峔惉偱偁傞偨傔丄廫彑抧堟暯嬒偲斾傋偰擕検偼3妱掱搙彮側偄丅擭娫惗嶻検偼300僩儞偱丄擕惉暘偼擕帀朾丒擕僞儞僷僋丒柍帀擕屌宍暘偱暯嬒揑側抣偩偑丄懱嵶朎悢偼偍偍傓偹3枩丄嵟戝偱傕5枩偵偲偳傑傝丄嬌傔偰彮側偄偲尵偊傞乮拲9乯丅

僀丂峩抧棙梡偲旍攟娗棟

峩抧柺愊偼70僿僋僞乕儖偱丄慡偰杚憪抧偱偁傞丅撪栿偼丄嵦憪抧偱60僿僋僞乕儖丄10偺杚嬫偐傜峔惉偝傟傞曻杚抧偱10僿僋僞乕儖偱偁傞丅帞梴摢悢偵斾偟偰杚憪抧柺愊偑戝偒偄偲尵偊傞乮拲10乯丅嵦憪抧偼擔崅嶳柆偺曽岦偵旘傃抧偱揰嵼偟偰偍傝丄嵟戝偱媿幧偐傜5僉儘儊乕僩儖傎偳棧傟偰偄傞丅側偍丄20僿僋僞乕儖偑庁抧偱偁傞丅

杚憪抧偺旍攟娗棟偵偼丄擾栻偼梡偄偰偄側偄丅搳擖旍椏偼懲旍丒擜丒寋傆傫丒僒儞僑僇儖僔僂儉丒儅僌僱僔僂儉側偳旝検尦慺偺傎偐丄僷乕儉傾僔儏傪帋尡揑偵棙梡偟偰偄傞丅婛惉昳偺棻忬旝検尦慺傪彍偄偰丄柍擾栻丒柍壔妛旍椏偺旍攟娗棟傪傎傏払惉偟偰偄傞忬嫷偩丅

僂丂曻杚偲帞椏峔惉

曻杚婜娫偼5寧偐傜10寧傑偱偺拫娫偺傒偱丄偙偺婜娫偺栭娫偼椬愙偡傞曻杚抧偺堦晹偲僷僪僢僋乮幨恀4乯偱夁偛偡丅搤婫偺応崌丄拫娫偼僷僪僢僋丄栭娫偼媿幧撪偵媿傪廂梕偡傞丅媿幧偼僞僀僗僩乕儖幃乮幨恀5乯偱丄搤偱傕0搙埲忋偺壏搙偑堐帩偝傟傞丅媿彴偵偼丄嬤椬偺敤嶌擾壠偐傜峸擖偟偨敒鈈傪晘偄偰偄傞丅

媼梌偡傞帞椏偼杚憪偑拞怱偱丄棙梡宍懺偼掅悈暘偺儘乕儖僒僀儗乕僕丄曻杚傪捠偠偨惵憪偱偁傞丅懠偵偼丄攝崌帞椏丄價乕僩僷儖僾丄墫丄僒儞僑僇儖僔僂儉側偳偑偁傞丅攝崌帞椏偺尨椏偼婯奿奜彫敒丒傆偡傑丒帞椏梡暷偱偁傞丅彫敒偺擭偛偲偺惉暘曄摦傗丄惵憪偺婫愡揑側惉暘曄壔偵懳墳偟偰丄尨椏峔惉傪曄壔偝偣偰偄傞丅懡偔偺帞椏偑杒奀摴嶻偱偁傝丄旕堚揱巕慻傒姺偊嶌暔偺傒偺巊梡傪廳帇偟偰偄傞丅

乮2乯崅斿擕捛媮宱塩偐傜偺揮姺

偲偙傠偱丄尰嵼偺棌擾宱塩偲堎側傝丄愭戙宱塩幰偺懞忋桬帯巵偼1980擭戙敿偽傑偱崅斿擕宆宱塩傪捛媮偟偰偄偨丅摉帪偺嶏擕媿摢悢偼尰嵼偺3暘偺2掱搙偺25摢偱偁偭偨偑丄媿孮暯嬒偱擕検1枩僉儘僌儔儉丄懱奿怰嵏偱84.5揰傪払惉偟丄1987擭偺慡崙宱塩敪昞夛偱撪妕憤棟戝恇徿傪庴徿偟偨傎偳偱偁偭偨丅

偟偐偟丄埲壓偺傛偆側宱尡丒幚慔偵傛偭偰棌擾宱塩偺揮姺傪寛堄偟偨丅

戞1偵棌擾尋媶幰偲偺岎棳偱偁傞丅偨傃偨傃懞忋杚応傪朘栤偟偨尋媶幰偲偺媍榑傪捠偠偰丄儓乕儘僢僷棌擾傗棌擾壠偵傛傞擕惢昳惢憿偵娭怱傪書偔傛偆偵側偭偨丅

戞2偵丄儓乕儘僢僷帇嶡帪偺懱尡偱偁傞丅1980擭戙偵桬帯巵偼2搙傎偳儓乕儘僢僷傪朘栤偟偰偄傞丅棌擾壠帇嶡帪偵桳婡擾朄偱嶌傜傟偨媿擕傪堸傫偱丄偦偺偍偄偟偝偵戝偒側徴寕傪庴偗丄桳婡擾嬈傗帺壠壛岺傊偺嫽枴偑崅傑偭偨丅傑偨丄壠懓宱塩偺帺壠壛岺偟偨擕惢昳傪帋怘偟丄乽杮暔傪嶌傟偽宱塩偼惗偒巆傟傞乿偲偺彆尵偵傛偭偰帺壠岺応偺寶愝傪嵟廔揑偵寛堄偡傞偵帄偭偨丅

戞3偵丄媿擕偺媔怘帋尡偱偁傞丅岺応寶愝慜偵抧堟偺庡晈20柤傪廤傔偰丄屄懱擕検5000僉儘僌儔儉偐傜1枩僉儘僌儔儉傑偱偺媿擕傪帋堸偟偰傕傜偭偨偲偙傠丄枴偑嵟傕崅昡壙偩偭偨偺偼敤嶌棌擾偺5000僉儘僌儔儉偺媿擕偱偁傝丄媡偵帺恎偺1枩僉儘僌儔儉偺媿擕偺昡壙偼掅偐偭偨偺偱偁傞丅

偙傟傜傪庴偗丄桬帯巵偼1980擭戙枛偐傜杚憪抧傪壔妛旍椏丒擾栻晄巊梡傊偲彊乆偵揮姺偟丄5擭屻偵偼慡柺愊偺愗傝懼偊傪姰椆偟偨丅摨帪偵1摢摉偨傝擕検傪堷偒壓偘傞偲偲傕偵帞梴摢悢傪憹傗偟丄挿抝偺攷徍巵偑屻宲幰偲偟偰廇擾偟偨1997擭偐傜偼杮奿揑側曻杚傪奐巒偡傞偙偲偵側偭偨丅

乮3乯棌擾宱塩偺摿挜偲傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾

埲忋尒偰偒偨傛偆偵丄桳婡擾嬈偲帺壠壛岺偺棟擮偵岦偐偭偰恑傫偱偒偨懞忋杚応偩偑丄偦偺宱塩偺悘強偵AW揑庤朄丄AW傊偺攝椂傪尒偄偩偡偙偲偑偱偒傞丅

尰宱塩幰偺攷徍巵偼丄廇擾慜偺1擭娫偺僨儞儅乕僋尋廋側偳偱儓乕儘僢僷棌擾傪妛傫偱偒偨丅堄幆偟偰偄傞偙偲偼丄儓乕儘僢僷偺桪傟偨宱塩庤朄傗帞梴媄弍傪偦偺傑傑摫擖偡傞偺偱偼側偔丄擔杮偺摿惈偵崌傢偣偰墳梡偡傞揰偱偁傞丅

椺偊偽丄杚憪偼抁偔愗傝崬傑偢丄側傞傋偔挿慇堐偺傑傑偱愛庢偝偣丄偟偭偐傝斀偡偆偝偣傞傛偆偵偟偰偄傞丅杚憪偺嵶抐傗擹岤帞椏偺懡媼偵傛偭偰擕検偼憹偊傞偑丄戞巐堓曄埵偲偄偭偨幘昦偑憹偊傞偨傔偱偁傞丅掅悈暘偺儘乕儖僒僀儗乕僕傪媼梌偟偰丄媿偺杚憪愛庢検傪憹傗偡岺晇傕偙偺娤揰偐傜偱偁傞丅儓乕儘僢僷偱傕擔杮偲摨偠偔杚憪偼崗傓偑丄堦曽偱媿偼挿慇堐偺敒鈈傪偨傃偨傃愛怘偟偰偄傞偺偱戞巐堓曄埵偺敪惗偼彮側偄丅擔杮崙撪偱偼柍擾栻敒鈈偺挷払偑擄偟偄偨傔丄懞忋杚応偱偼杚憪傪挿慇堐偱媼梌偡傞偲偄偆傢偗偩丅儓乕儘僢僷偱偺尋廋宱尡幰側傜偱偼偺岺晇偲尵偊傞丅

側偍丄杚憪拞怱偱傆傫擜拞偺枹徚壔暔偑彮側偔丄崅悈暘偲斾妑偟偰廘偄偺彮側偄掅悈暘僒僀儗乕僕偵傛偭偰丄杚応撪偺埆廘偼傎偲傫偳側偄丅懞忋杚応偼廧戭抧偵椬愙偟偰偄傞傕偺偺丄廃埻傊偺塭嬁偼彫偝偄偲巚傢傟傞丅

傑偨丄彫懱奿偺惛塼傪慖戰偟偰媿偺懱奿偑戝偒偔側傜側偄傛偆偵傕攝椂偡傞丅曻杚庡懱偱傛偔曕偔偨傔媿懱晧扴傪寉尭偡傞丄梋桾偁傞嬻娫偺妋曐丄彎昦偵傛偭偰媿偑摦偗側偔側偭偨嵺偵恖娫偑夘彆偟傗偡偔偡傞偨傔偱偁傞丅

AW嫤夛偺擣徹偼丄晝偺桬帯巵偑宱塩偡傞偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偲憡択偟側偑傜慜岦偒偵専摙偟偰偍傝丄2018擭拞偵擣徹庤懕偒傪奐巒偡傞梊掕偱偁傞丅

擣徹婎弨偼偍偍傓偹僋儕傾偱偒偰偄傞偲偺昡壙偩偑丄彍妏帪婜傗媿懱偺惔寜偝偺堐帩側偳偺壽戣偑偁傞偲峫偊偰偄傞丅彍妏帪婜傪惗屻20擔埲撪偵憗傔傞昁梫偑偁傞偑丄媿偺懱挷偵攝椂偟偰偺幚巤傪峫偊傞偲柍妏庬惛塼偺棙梡傕専摙偟偰偄傞丅傑偨丄壞婫偼僷僪僢僋偲偦偺廃曈偱怮婲偒偡傞搒崌忋丄媿懱偵揇偑晅偄偰墭傟傗偡偄偺偱丄堦岺晇偑媮傔傜傟偦偆偩丅

乮拲8乯攷徍巵偼桬帯巵偺師抝偱偁傞丅

乮拲9乯乮岞幮乯杒奀摴棌擾専掕専嵏嫤夛乽2016擭娫専掕惉愌乿傛傝丅懱嵶朎悢偼廫彑暯嬒偱20.9枩偱偁傞丅

乮拲10乯懞忋杚応偺擕梡媿1摢摉偨傝杚憪抧柺愊偼0.86僿僋僞乕儖/摢偱偁傝丄杒奀摴暯嬒0.55丄廫彑暯嬒0.30乮偄偢傟傕乽擾椦嬈僙儞僒僗乿2015擭乯偲斾妑偟偰偐側傝戝偒偄丅

4丂傾僯儅儖僂僃儖僼僃傾揑棌擾宱塩偺棟擮傪妶偐偟偨媿擕擕惢昳偺壛岺丒斕攧 |

乮1乯偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偺奣梫

師偵丄AW揑棌擾宱塩偲楢実偡傞擕惢昳壛岺嬈幰偺帠椺偲偟偰乮桳乯偁偡側傠僼傽乕儈儞僌傪朘栤偟丄堷偒懕偄偰摨幮戙昞庢掲栶偺桬帯巵丄桬帯巵偺巐抝偱摨幮愱柋偺墄孾巵偵暦偒庢傝挷嵏傪幚巤偟偨丅

傾丂斕攧昳栚

偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偼丄媿擕擕惢昳偺壛岺丒斕攧傪栚揑偵1991擭9寧偵愝棫偝傟偨丅弌帒嬥偼1,000枩墌偱丄尰嵼偺弌帒幰偼桬帯巵晇嵢丄攷徍巵丄墄孾巵晇嵢偺5柤偲側偭偰偄傞丅2017擭1寧婜偺攧忋崅偼1.8壄墌偱偁傞丅

摨幮偺岺応寭帠柋強乮幨恀6乯偼丄懞忋杚応偐傜搶偵500儊乕僩儖偺応強偵棫抧偡傞丅廬嬈堳偼12柤偱丄11柤偑惢憿丄1柤偑攝払偵廬帠偡傞丅寶暔偵偼捈攧強偑暪愝偝傟乮幨恀7乯丄偦偺応偱偺媔怘傕壜擻偱偁傞丅

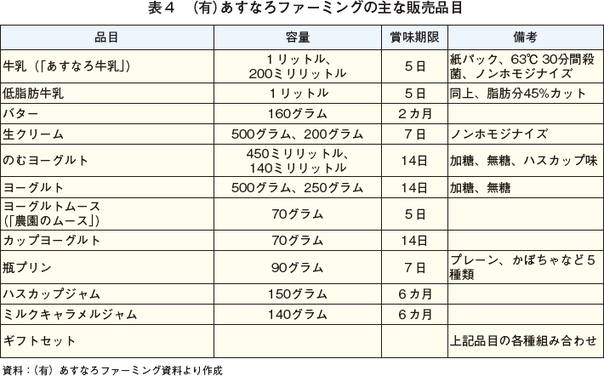

昞4偵摨幮偺庡側斕攧昳栚傪帵偟偨丅媿擕丄僶僞乕丄惗僋儕乕儉丄儓乕僌儖僩傪偼偠傔丄儓乕僌儖僩儉乕僗丄僾儕儞丄僕儍儉側偳擕惢昳傪梡偄偨壛岺昳傕偁傝丄枴丒梕検傕娷傔偰儔僀儞僫僢僾偼懡嵤偲尵偊傞乮幨恀8乯丅曐懚椏側偳偺揧壛暔傪巊梡偟偰偄側偄偨傔丄婛懚儊乕僇乕惢昳偲斾妑偟偰丄徿枴婜尷偼抁偄丅

摿偵丄摨幮傪戙昞偡傞偺偑丄斕攧奐巒摉弶偐傜斕攧偝傟偰偄傞乽偁偡側傠媿擕乿偱偁傠偆丅嶦嬠壏搙丒帪娫偼63搙30暘娫偺掅壏嶦嬠媿擕偱偁傝丄摨帪偵帀朾媴嬒幙壔張棟偺側偝傟偰偄側偄僲儞儂儌僕僫僀僘媿擕偱偁傞丅摨幮偺棟擮偱偁傞乽帺慠偦偺傑傑偺娐嫬乿傪斀塮偟偨惢昳偲尵偊傞丅斕攧壙奿偼1儕僢僩儖280墌乮惻敳偒乯偱丄斕攧奐巒摉弶偐傜曄峏偟偰偄側偄丅

擔杮偱棳捠偡傞掅壏嶦嬠媿擕偺偆偪僲儞儂儌偼3暘偺1掱搙偲尵傢傟丄慡媿擕偵愯傔傞僲儞儂儌偺斾棪偼1%掱搙偵偡偓側偄乮拲11乯丅偦偆偄偆堄枴偱傕婓彮偲尵偊傛偆丅

僀丂惗擕偺挷払偲壛岺

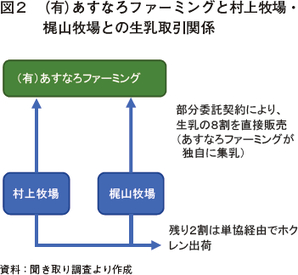

恾2偼丄偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偲懞忋杚応偲偺娫偺惗擕庢堷娭學偱偁傞丅摨幮偼丄懞忋杚応偲妬嶳杚応偺2杚応偐傜惗擕傪峸擖偡傞丅妬嶳杚応偼JR崻幒杮慄傪嫴傫偱栺5僉儘儊乕僩儖偺応強偵偁傝丄懞忋杚応偲摨偠庤朄偺棌擾宱塩傪峴偭偰偄傞丅嶏擕媿摢悢偼30摢庛偱丄懞忋杚応傛傝婯柾偼傗傗彫偝偄丅

懞忋杚応偲妬嶳杚応偼晹暘埾戸宊栺乮拲12乯偵傛偭偰丄惗嶻偟偨惗擕偺8妱傪偁偡側傠僼傽乕儈儞僌傊捈愙斕攧偟丄巆傝偺2妱傪扨嫤宱桼偱儂僋儗儞偵弌壸偡傞丅摨幮偼丄桝憲娛乮20僉儘僌儔儉梕検乯傪曐椻僩儔僢僋偱塣傇曽朄偱椉杚応偐傜枅擔廤擕偟丄儂僋儗儞弌壸暘偼擾嫤偺儘乕儕乕偑椉幰偐傜廤擕偟偰偄傞丅

摨幮偺廤擕検偼1擔摉偨傝1.2僩儞掱搙偱丄擭娫偍傛偦450僩儞傪壛岺張棟偡傞丅偦偺6妱嫮偑媿擕岦偗偱偁傞丅

乮2乯媿擕擕惢昳偺壛岺丒斕攧偺宱夁

偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偺岺応偑壱摥偟偨偺偼1991擭12寧偱偁傞丅摉帪偺惢憿昳栚偼媿擕偲儓乕僌儖僩儉乕僗乮彜昳柤乽擾墍偺儉乕僗乿乯偺2昳栚偺傒偱丄惗擕張棟検偼妘擔憖嬈偱1夞200僉儘僌儔儉掱搙偱偁偭偨丅桬帯巵偑塩嬈偲攝払丄妬嶳杚応宱塩幰偑惢憿傪扴摉偟偨傎偐偵丄専嵏學偺傾儖僶僀僩1柤偺懱惂偐傜偺僗僞乕僩偱偁傞丅

岺応寶愝偺怽惪偐傜擣壜丄偦偟偰栺8000枩墌傪搳帒偟偰岺応寶愝丄壱摥傑偱丄摉帪偺帪戙攚宨傕偁偭偰悢擭偵傢偨傞憡摉偺帪娫偲楯椡傪梫偟偨丅偟偐偟丄桬帯巵偺嫮偄擬堄偲丄偦傟偵嫟姶偟偨廃埻偺擾壠丄擕嬈儊乕僇乕幮堳丄僗乕僷乕宱塩幰側偳偺巟墖傕偁偭偰丄摉帪偲偟偰偼夋婜揑側媿擕擕惢昳偺帺壠壛岺傪幚尰偟偨偺偱偁傞丅

摉弶偺斕攧愭偼丄廫彑娗撪偺儘乕僇儖僗乕僷乕傗抧堟惗嫤偑拞怱偱偁偭偨丅偟偐偟丄偙傟傜検斕揦偑戝庤偺嶱壓偵擖傞偲偲傕偵丄慡摴峀堟弌壸傪庢堷忦審偲偡傞偨傔庢堷偺宲懕偑擄偟偔側傝丄尰嵼偱偼廫彑娗撪偺儂僥儖丄昦堾丄曐堢墍側偳偑儊僀儞偵側偭偰偄傞丅壛偊偰丄慡摴懳徾偺惗嫤戭攝丄桳婡擾嶻暔愱栧偺戭攝偲傕宊栺偟偰偄傞丅

傑偨丄2000擭戙弶傔偵廫彑娗撪偱暿嬈幰偵傛傞掅壏嶦嬠媿擕偺斕攧奐巒偵傛偭偰攧忋崅偑戝偒偔尭彮偟偨偙偲傪庴偗偰丄慡崙偺昐壿揦側偳偱偺杒奀摴暔嶻揥傊偺弌揥傕峴偆傛偆偵側偭偨丅偦偺嵺偵壽戣偲側偭偨偺偑丄昳偧傠偊偺朙晉偝偱偁傞丅岺応壱摥埲崀丄傾僀僥儉悢傪憹傗偟偰偒偨偑丄偦傟傪壜擻偵偟偨偺偑惢憿岺掱傪儔僀儞壔偟側偄偲偄偆懳墳偱偁傞丅儔僀儞壔偡傞偲惢憿昳栚偼尷掕偝傟傞丅堦曽偱旕儔僀儞壔偼庤嶌嬈拞怱偲側偭偰庤娫偑偐偐傞偟丄塹惗娗棟偵傕岺晇偑昁梫偵側傞丅偙偆偄偭偨晧扴憹壛傕丄AW揑棌擾宱塩偵棫媟偟偨崅晅壛壙抣壔偱懪奐偟偰偒偨偲尵偊傞偩傠偆丅

乮3乯惢昳嵎暿壔偵岦偗偨憂堄岺晇偲崱屻偺揥奐

AW揑棌擾宱塩偺摿挜傪惗偐偟偨惢昳嵎暿壔偺庢傝慻傒傪2揰傎偳徯夘偡傞丅

戞1偵搚偯偔傝偺廳帇偱偁傞丅杚応宱塩幰偺攷徍巵偼丄墷廈偺崅昳幙側惗擕偼愇奃娾偵桼棃偡傞搚忞拞偺儈僱儔儖暘偺朙晉偝偵偁傞偲峫偊丄杚憪抧偺旍攟娗棟傪廳梫帇偟偰偄傞丅晝偺桬帯巵偼丄摴搶桳柤嶻抧偺搚忞傪暘愅偟偰儈僱儔儖暘偺崅偝偵拲栚偟丄奀悈傪婓庍偟偰曓応偵嶶晍偟偨偙偲傕偁偭偨丅尰嵼偱偼丄壂撽偐傜僒儞僑暡枛傪庢傝婑偣偰杚憪抧偵傑偄偰儈僱儔儖暘偺堐帩丒岦忋偵搘傔偰偄傞丅

搚偯偔傝偵婎偯偔杚憪庡懱偺帞椏媼梌偲丄僗僩儗僗傪偐偗側偄帞梴娗棟偑憡傑偭偰崅昳幙偺惗擕惗嶻傪壜擻偲偟丄擕幙偑惢昳昳幙偵捈寢偡傞掅壏嶦嬠丒僲儞儂儌媿擕傪幚尰偟偰偄傞丅

戞2偵丄惢昳昳幙偲帞梴曽朄偲偺憡屳嶌梡揑夵慞偱偁傞丅僲儞儂儌媿擕偺摿惈忋丄徚旓幰偺媔怘帪丄媿擕偺昞柺偵僋儕乕儉偑暘棧偟傗偡偄丅1儕僢僩儖偺戝梕検偱偼摿偵偙偺暘棧偑婲偙傝傗偡偄偲尵傢傟偰偄傞丅斕攧奐巒摉弶偼晠攕偲姩堘偄偟偨僋儗乕儉懳墳偵枅擔偺傛偆偵捛傢傟偨偑丄僲儞儂儌媿擕偺摿惈傪擲傝嫮偔愢柧偡傞偲偲傕偵丄帞梴曽朄偺夵慞偵庢傝慻傫偩丅帋峴嶖岆偺枛丄媿傊偺僗僩儗僗傪寉尭偟丄僨儞僩僐乕儞傪媼梌偟側偗傟偽惗擕拞偺帀朾媴偑戝偒偔側傝偯傜偄乮僋儕乕儉暘棧偑惗偠偯傜偄乯偙偲傪尒偄偩偟偨丅尰嵼偱偼3擔埲撪偱偁傟偽暘棧偼婲偙傝偯傜偄偲偄偆丅偮傑傝丄曻杚棌擾傊偺愗傝懼偊偺懨摉惈偑嵟廔惢昳偺昳幙柺偐傜傕棤晅偗傜傟偨偺偱偁傞丅恖娫偲壠抺偲偺嫟惗傪妀偲偡傞AW偺杮幙偑奯娫尒偊傞僄僺僜乕僪偲尵偊傛偆丅

崱屻偺揥奐偲偟偰偼丄僫僠儏儔儖僠乕僘壛岺傪専摙偟偰偄傞丅偙傟偼丄暔嶻揥斕攧偱丄巇擖傟斕攧傪峴偭偰偄傞懠嬈幰偺僫僠儏儔儖僠乕僘斕攧偺岲挷傪庴偗偰偺懳墳偱偁傞丅廫彑昳幙帠嬈嫤摨慻崌乮拲13乯偵壛擖偟丄愱柋偺墄孾巵傪拞怱偵僠乕僘惢憿傊庢傝慻傓梊掕偱偁傞丅

桬帯巵偼丄帺幮惢昳偺昳幙傗摿挜傪曐徹偡傞戞嶰幰擣徹偺庢摼偵嫮偄堄梸傪尒偣偰偄傞丅嬤偔庢摼尒崬傒偺杒奀摴HACCP偵壛偊丄AW揑棌擾宱塩偲捈寢偟偨帺幮偺嫮傒傪惗偐偡偨傔丄AW抺嶻嫤夛偺擣徹傗桳婡JAS丄JGAP偺庢摼傪揥朷偡傞丅偝傜偵丄僴僗僇僢僾僆乕僈僯僢僋儚僀儞斕攧傗廫彑嶻僠乕僘傪庢傝偦傠偊偨揦曑偺搶嫗弌揦側偳丄桬帯巵偺帠嬈揥奐峔憐偼恠偒傞偙偲偑側偄丅

乮拲11乯擔杮擕嬈嫤夛僂僃僽儁乕僕丄乽Q&A乿傛傝丅

乮拲12乯棌擾壠偲擾嫤偲偺宊栺偼慡検埾戸偑婎杮偱偁傞偑丄堦掕偺忦審偺壓偱偼晹暘埾戸偑擣傔傜傟偰偄傞丅堦掕偺忦審偲偼丄帺壠壛岺乮嫟摨張棟巤愝娷傓丄惗擕張棟検偼1擔3僩儞埲壓乯丄乽摿怓偁傞惗擕乿乮桳婡惗擕側偳巜掕惗擕惗嶻幰抍懱偺掕傔傞婯奿乯丄彫婯柾帠嬈幰乮1擔3僩儞埲壓乯偲偺捈愙斕攧側偳偱偁傞丅晹暘埾戸惂搙偑偱偒傞1998擭搙埲慜偼丄儂僋儗儞偐傜偺攦偄栠偟偱懳墳偟偰偄偨丅

乮拲13乯廫彑昳幙帠嬈嫤摨慻崌偵偮偄偰偼惔悈抮乮2017乯傪嶲徠丅

5丂偍傢傝偵 |

AW偼丄扨側傞壠抺偺垽岇偱偼側偔丄恖娫偲壠抺偺憡屳埶懚傪捠偠偨嫟惗傪栚巜偡幮夛僔僗僥儉傪揥朷偡傞丅偦偆偄偭偨堦庬偺幮夛夵椙偑栚巜偝傟傞埲忋丄擣徹惂搙偵傛傞AW晛媦偑巙岦偝傟傞偙偲偵側傝丄擔杮偱傕幮夛揑側娭怱偑崅傑偭偰偄傞丅

崱夞帠椺偲偟偨懞忋杚応偼廬棃宆偺崅斿擕宱塩偐傜丄AW揑棌擾宱塩傊偲戝偒偔揮姺偟偨丅曻杚棌擾偲杚憪庡懱偺帞椏媼梌偲偄偆AW揑庤朄偲丄搚抧側偳偺帺慠娐嫬偵棫媟偟偨棌擾宱塩偲偄偆揘妛偑寢傃晅偔偙偲偱丄摿挜揑側棌擾宱塩偑幚尰偝傟偰偒偨偲尵偊傞丅

傑偨丄懞忋杚応偺宱塩揮姺偼丄扨側傞帞梴娗棟丒曽朄偺揮姺偱偼側偔丄嵟弶偐傜帺傜偵傛傞媿擕擕惢昳偺壛岺丒斕攧傪揥朷偟偰偄偨丅偦偆偄偭偨堄枴偱丄AW揑棌擾宱塩偼偦偺棟擮偵婎偯偔壛岺丒斕攧偑偁偭偰弶傔偰姰寢偡傞偲尵偊傞偐傕偟傟側偄丅偁偡側傠僼傽乕儈儞僌偺帠椺偱偼丄AW揑棌擾宱塩偺怺壔偲惢昳昳幙偺岦忋偑憡屳嶌梡揑偵婲偒偰偍傝丄愭偵帵偟偨AW偺杮幙偺尰徾宍懺偲偟偰嫽枴怺偄丅

AW揑棌擾宱塩偺晛媦偵岦偗偰偼丄搶嫗僆儕儞僺僢僋丒僷儔儕儞僺僢僋偵偍偗傞怘嵽挷払栤戣偺儅僗儊僨傿傾偱偺庢傝忋偘傜傟曽偑徾挜揑偩偑丄AW傪扨側傞僽儔儞僪壔傗價僕僱僗僠儍儞僗偺僣乕儖偲偟偰抁棈揑偵懆偊傞傋偒偱偼側偄丅AW偵攝椂偟偨棌擾宱塩偼丄扴偄庤晄懌傗夁廳楯摥丄娐嫬晧壸丄壠抺僗僩儗僗偲偄偭偨棌擾偺帩懕惈傪嫼偐偡帠懺偵懳偡傞堦偮偺夞摎傪採嫙偱偒傞丅偦偺揰偱丄偙傟偐傜偺懡條側惗擕惗嶻曽朄偺堦偮偲偟偰愊嬌揑偵埵抲晅偗傜傟傛偆丅

偟偐偟丄JGAP側偳偺AW擣徹婎弨偼擣徹庢摼偑戞堦媊壔偟丄婎弨偺娚偝偑尋媶幰傗AW嫤夛娭學幰偐傜栤戣揰偲偟偰巜揈偝傟偰偄傞丅擔杮偱崱屻丄棌擾偺壥偨偡傋偒栶妱傗偁傞傋偒棌擾偺巔偲偺娭學偱丄AW擣徹婎弨偑媍榑偝傟傞昁梫偑偁傞偩傠偆丅