【要約】

日本の歴史の中で、畜産、特にウシとの関わりは、本来農業における働き手としての協働であった。ウシは昔から農家と共生していた。また、働き手としてだけでなく堆肥の供給者としても重宝されてきた。近年、わが国の畜産業は、企業化や大規模化が目立つ中、岩手県では、ウシの飼養頭数は多いものの、農家戸数も多いことから、多くの農家が少数頭を維持して、畜産業を営んでいる。このことは、集約的な経営、ブランド化や地域としてまとまるという点では難しさがあるが、地域を守る持続的な仕組みとしては重要であると思われる。米づくりを中心とした日本農業において、堆肥の生産で農業と深く結びついていたウシの文化が、岩手県には残っているように思う。このような文化の中で、繁殖雌牛150頭規模の繁殖経営を中心に、新しい概念を取り入れながらダイナミックに展開する株式会社重次郎を経営する中屋敷敏晃氏の取り組みを紹介する。

1 はじめに |

数年前(2014年)、岩手県一関市で開催された牛肉生産に関する研修会に講師として参加した際、質問をしてくれたのが中屋敷氏であった。当時は、まだ畜産業を始めて数年にもかかわらずしっかりとした考えを持ち経営に向かっている印象を受けた。そして、近年の中屋敷氏の状況を聞いてみると、繁殖経営を中心に、ユニークな牛肉を生産する肥育経営を取り入れ、たくましく発展していることが伺えた。今回は、岩手県雫石町にてユニークな繁殖経営を営む株式会社重次郎の代表取締役である中屋敷敏晃氏にスポットライトを当て紹介することで、これからの日本における繁殖農家、肥育農家の一つの道筋を考える。

2 岩手県の肉用牛産業 |

岩手県の肉用牛飼養頭数は9万700頭で、全国5位と上位であり(平成30年2月現在)、近年は増加している。しかし、それは黒毛和種の増加というよりは、交雑種の増加によるもので、繁殖雌牛の飼養頭数は横ばいで、肥育牛はむしろ減少している。

また、高齢化などの影響により減少傾向ではあるものの、肉用牛飼養戸数は全国3位の4560戸と多いため、1戸当たりの飼養頭数は全国最下位となっている。すなわち、1戸当たりの飼養頭数は、平均52.0頭の全国平均に対して同19.9頭であり、かなり小規模である。

岩手県では概して、畜産経営は副業的、兼業的あるいは複合的に営まれているようだ。複合的な経営を考えた場合、デメリットとしては、ウシの経営やブランド化、経営活動などが地域でまとまらないことである。しかし、メリットとしては、価格変動などによる経営リスクを分散できることに加え、余裕があり、かつ自由度が高い経営ができるということになる。

岩手県は日本短角種の一大産地であり、地域の気候から5〜11月の範囲で放牧により飼養される。昨今、牧草地の面積は横ばいであるが、放牧地は拡大している。岩手県のウシにおける日本短角種の占める割合は5%程度である。日本短角種は、ロース部位はよく売れるが他の部位が売れないのが販売面の課題であるという。また、飼養方法が農家ごとに異なるため、日本短角種の飼養マニュアルなどが必要かもしれない。

今回、取材した中屋敷氏は、このような文化の中で、独自の概念を取り入れた畜産経営を実践している。

3 中屋敷氏の畜産経営 |

(1)畜産経営を始めるまで

中屋敷氏は、昭和53年1月生まれの40歳である。中屋敷氏の両親は米作と少数の繁殖牛を飼養する農家だった。中屋敷氏は、農家に生まれたが、幼いときは、友人が自転車で遊んでいても、自分は親から水田の草刈りをさせられたりするため、農業が嫌いだったという。中学時代はスキー部、高校時代はハンドボール部に所属し、運動に明け暮れた。その体力が現在の農家経営に役立っている。

高校時代、焼肉屋でアルバイトを始めたのをきっかけにサービス業に興味を持った。その後、盛岡市のホテルに就職し、7年間勤務した。ホテル勤務時は、レストランのサービスや調理場と宴会場をつなぐ段取りをとる仕事に従事した。その後、関連のビジネスホテルのフロント業務に就き、24時間対応で働いた。ホテルマンの仕事で、多くの人、多様なお客様と出会い対応してきた経験が牛を多角的に見ることに役立ったと中屋敷氏は言う。また、いかにお客さまの要望をくみ取り、心地よく滞在していただくかを考えなければならない。ホテルでの仕事が、「どんな牛をつくれば購入してもらえるのか」という哲学を持つことにつながったと感じている。その後、忙しさの中、ホテルマンへの情熱が薄れていった。

ホテルの仕事を退職し、地元に戻った際、雫石町地域の農業にとって、堆肥を確保するという点で畜産業は非常に重要であることに改めて気づいたという。その後、平成16年に和牛繁殖牛1頭から就農した。就農した当初、知り合いの農家に「子供を二人、大学卒業まで育て上げるための資金を稼ぐためには、ウシを何頭飼えばいいのか」と質問をしたところ、「50頭程度だろう」と言われたという。それを信じて繁殖牛50頭飼養を目標に規模拡大を目指した。周囲の農家や関係者からも無理だと言われたこともあったが、自分なりに北海道から九州までいろいろな農家を訪れて勉強した。

中屋敷氏は就農した当初から未利用となっていた草地を借りて高品質な牧草を栽培・収穫するよう努力し、それらを販売しながら増頭資金を確保して経営を拡大していった。牧草販売を始めた当初は、夕方の給餌の後、牧草を購入してくれるお客さんの家の近くにトラックを止めて、車内で寝て、朝農家に牧草を納入して家に帰り、すぐに自分のウシの給餌をするという生活を5年から6年ほど続けたそうだ。

中屋敷氏は、「朝の30分は昼の120分」と言うように、電話対応がなく効率的に作業できる朝の時間を大切にしている。そのため、冬の朝は午前5時から働き、夏はさらに早い4時ごろより働くという。

平成20年には、28頭の飼養規模になった。東日本大震災の後に、多くの農家が廃業した時期に妊娠牛を少しずつ購入して、後継牛を生産して放牧地に出していった。平成22年には、自宅敷地内にある牛舎では飼養しきれなくなり、周辺の廃業した畜産農家と交渉し、牛舎を借りて飼養を拡大した。平成24年には今回取材したフリーストール牛舎を建設し経営基盤をさらに広げて、現在は繁殖育成牛を入れて約150頭の規模となった(写真2、3および4)。

(2)株式会社重次郎としての展開

中屋敷氏は平成25年に経営を法人化し、株式会社重次郎を立ち上げた。現在の従業員数は20名で、その内家族は5名で、男女比率は約半々である。重次郎の業務は畜産、パン製造、運送業部門に分かれる。それぞれの部門が売り上げを伸ばしてきたので、効率的に経営するために、3部門を統合して会社化した。

三つの業種をおよそ3名ずつが担う。部門ごとに従業員が決まっている訳ではなく、必要に応じてシフト分けされ、全ての従業員が給餌やそれぞれの部門の仕事をマルチに行う。そのため、パン屋の中でカフェをやりながら牛飼いをする従業員、事務をしながらジャムをつくる従業員といった具合に重次郎の経営は極めてユニークだ。

さらに、面白いシステムとして、従業員は、それぞれ担当するウシを持ち、売り上げが出ると利益を折半している。これは従業員のボーナスのような報奨金となる。このようなユニークなシステムが従業員のモチベーションを上げているようだ。

重次郎では、年間100頭の子牛販売が経営の軸となる。他の売り上げとして、乾草を年2回収穫し、3000ロール生産して、約1000万円の収入を得る。これも単に収穫するのではなく、それぞれのお客様が求める品質に合わせて収穫する。ロールの大きさ、水分量、カットをするか否かなど、顧客のリストを作り、きめ細かく対応している。

(3)中屋敷氏の飼養方法とユニークな経営理念

中屋敷氏が繁殖経営を始めたばかりの頃は、子牛の成長が悪く、困り果てたという。中屋敷氏は試行錯誤を繰り返した。そして、原点に返り、どのような子牛を生産すれば購入してもらえるかという疑問を解決するため、芝浦の東京都中央卸売市場に出向き、自分が出荷した子牛の肥育成績を確認し、肥育農家からの意見を聞いた。その時、自分の子牛の肥育後の枝肉成績が良いと、また同様の系統の子牛を買いたいという依頼を受けた。そこで繁殖と肥育の生産サイクルを基に、肥育農家の依頼にうまく応える方法を考えた。約10カ月齢で子牛を販売するとすれば、その子牛が肥育され枝肉になるのは、約20カ月後である。肥育農家がウシを出荷した後、すぐに同じ系統の子牛を販売するために、一つ飛ばしで同様の種を付けようと考えた。例えば、初産と3産目、2産目と4産目は、同様の種を付けておけば、また同じ系統の子牛が欲しいと言われたときにすぐに対応できる。つまり、契約販売のような形で繁殖経営ができるということである。

中屋敷氏は、今も東京都中央卸売市場には定期的に出向き、枝肉となった自分の牛を購入してくれた方に御礼を言う。その購買者の方からは、「肥育農家も来ていないのに、なぜ繁殖農家が枝肉のセリに来て礼を言うのか」などと言われた。ホテルマンとして、お客様とのつながりのあるビジネスの経験を持つ中屋敷氏にとっては、繁殖農家が子牛を販売した後、その後の肥育成績などを気にしない状況に違和感があった。スーパーに並ぶもの、高級なレストランで提供されるものなど、時にはお客さんのレストランにて自分の生産した子牛の肥育後の牛肉を食べて味を確かめた。繁殖農家は、肥育農家のために子牛を「生産してあげる」のではなく「購入していただいている」という意識が必要なのではないかと感じていた。

中屋敷氏は、さらに効率的な経営戦略を考えた。ウシを搬送するためにトラックを購入した際、ウシを運ぶだけでは1カ月に数回しか稼働しないため、地域の農業組合の資材運送業を始めた。トラック購入時の借入金は、この運送業により全て返済した。また、同様に牧草を収穫するためにトラクターも購入した。周囲に牧草を購入したい農家が一定量いるのを知っていたことから、土地を借りて、自分の畜産経営に必要なもの以上の良質牧草を生産して収穫し、販売した。トラクター購入時の借入金はこの牧草販売により全て返済した。

現在、中屋敷氏は80ヘクタールの採草地を管理して牧草を生産しているが、今後は100ヘクタールまで増やしたいと思っている。さらに、北海道でのある研修で、うまく早刈りすれば栄養価値の高い牧草を4番まで刈り取れることを学び、現在、一部早刈りを考えている。子牛にルーサンサイレージを食べさせるとルーメンの乳頭が発達するというデータがあるため、それに使えるような牧草を収穫したい。4ヘクタールを目途に、うまく早刈りして4番草まで収穫する計画である。周囲からは、早刈りすることで、収穫量が減り利益が出ないのではないかと言われたが、中屋敷氏は、早刈りは草が柔らかく、機械に負担がかからず、その分機械が長持ちし、草の栄養価値は高くなり子牛の成長が良くなると考えているそうだ。

地域に120頭程度放牧できる共同牧野(約50〜60ヘクタール)はあるが、すでに他の農家の放牧牛が多く、特に他県からの入牧が多い。そのため、中屋敷氏は自家産の牧草も豊富に収穫できていること、また牛舎内で飼養するパターンも構築されていることから、最近は放牧していないという。

また、中屋敷氏は、積極的に新しい技術を取り入れている。地方では、新しい技術を始めようとすると、通常(周囲の人も自分も)やることができない理由を先に考えて否定してしまう。あるメーカーから哺乳期のミルクの増強により、子牛の成長が良くなる技術の情報をもらったが、下痢などの心配から信じることができなかった。ところが、そのメーカーは、中屋敷氏の牛舎に通いはじめ、毎日哺乳をして、最終的に立派な子牛に仕上げた。それを見た中屋敷氏は、その方法に目覚め、創意工夫しながら新しい技術に挑戦するようになった。中屋敷氏は、このようなメーカーを含め、授精師、獣医、従業員を含めて、良い人間関係に支えられていると感じている。

中屋敷氏は、経営コストを抑えるためには、効率的な設備投資が必要であると考えている。例えば、牛舎を建設しようとすると億単位の費用が見込まれることもある中、中屋敷氏は、経営のベースとなる120頭規模のフリーストール牛舎と堆肥舎を、簡易ハウスフィルムを用いて約5000万円で建築した。周囲の人からは雪でつぶれるのではないかと心配されたが、屋根の雪がうまく滑り落ち、十分に耐久性もあることに加え、低コストで建設できたことから、牛舎内の改造にも費用を使えたそうだ。

繁殖牛用の牛舎の横に83頭飼養できる子牛牛舎があり、現在雌子牛を56頭飼養している(写真5)。雄子牛は別牛舎で飼養する。雌子牛は、繁殖候補牛として保留することがあるので、繁殖牛の横の牛舎にて飼養している。

子牛の飼養方法としては、1週間で母子分離し、市販の代用乳(タンパク質28%、脂質18%)を3カ月齢まで与えて、4カ月齢までに完全に離乳する。代用乳には、全糖ブドウ糖のような補助飼料を混ぜて給与することに加え、季節による温度調節や哺乳瓶なども工夫し、独自の哺乳技術を確立している。1日当たり最大9リットル(1リットル当たり160グラム)を女性スタッフ2名で1日2回給与する。離乳に当たっては、段階的に数百ミリリットルごとに代用乳を減らし、スターターを増加する。ふんや毛艶などを観察しながら、最終的に1リットルまで減らし、夕方1回給与にして、離乳する。3カ月齢、4カ月齢までを大事に育てることがポイントだという。下痢はほとんどない。なお、優しく子牛に接してくれるという点から、哺育は女性従業員に一任している。

平均分娩間隔は、早期母子分離と適期授精の実施により380日と短縮された。

子牛用の粗飼料は、品質が安定していることからカナダ産ティモシーを購入している。最近1キログラム当たり70円と高価なので、安いオーツヘイを少し混ぜて使用している。

繁殖牛110頭へは、ロール乾草(約400キログラム)を1日に2回給与して飼養する。濃厚飼料は1カ月当たり約3トン給与している。

4 牛肉生産に向けた挑戦 |

知り合いがジャージー種を肥育し、そのステーキ肉を持ってきたことがあった。何気なく、家でこのステーキ肉を調理して食べたら、非常に美味であった。中屋敷氏はこのおいしさに衝撃を受けた。これを契機に、ジャージー種の肥育を始めた。牧草を納入している岩手県北部のジャージー種の酪農家へ聞いてみると、雄子牛の引き取りを依頼され1頭当たり2万円で15頭購入した。しかし、その後肥育してみると、かなり増体が悪いという現実を知った。その後試行錯誤しながら、独自の肥育方法を模索している。これら15頭は、流通をお願いしている株式会社東京宝山(以下「東京宝山」という)と餌代金や管理費用、出荷時の売り上げもすべて折半として肥育している。

東京宝山は、ジャージー種の牛肉に興味がある肉屋に生産現場まで来てもらい、コスト、肉質や肥育期間などを説明した。近年、関東では、ジャージー種の牛肉が欲しいというレストランも出てきたという。また、そういう牛肉を利用する方たちに、背景や現場、その生育方法を理解してもらうことで、マーケットができた。子牛に先立ち、経産牛を肥育して販売するとすぐに完売した。このような経験を経ながら、中屋敷氏は肥育に情熱を傾けている。

重次郎では、2カ所の肥育牛舎にユニークな肥育牛がたくさんいる(写真6、7)。肥育期間はさまざまであり、ウシを見ながら決めるようだ。そのため、出荷月齢は33カ月齢であったり、36カ月齢であったりする。ジャージー種の1頭で搾乳しており、そのミルクは子牛に与えている。

取材当時、ジャージー種9頭、ジャークロ(ジャージー種に黒毛和牛の種を付けたもの)1頭、また2頭のジャージー種に黒毛和種の授精卵を移植していた。さらに、褐毛和種に黒毛和種を交配したもの、日本短角種に但馬系黒毛和種の授精卵を移植したものを6頭飼養している。重次郎での肥育は、まさに趣味の世界と感じられた。肥育牛としては、但馬系黒毛和種を含めて、合計30頭余りを肥育している。

タンクロ(日本短角種雌に黒毛和種雄を授精させたもの)の雌に黒毛和種精子を受胎させた“タンクロクロ”がいるが、中屋敷氏はこれが最高においしいと言う。

何と言っても、お客さんがうまいと言って食べてくれる牛肉をつくるのが中屋敷氏の目標である。現在、酪農家の2頭のジャージー種雌牛に黒毛和種を交配し、生乳は搾ってもらいながら、最終的に生まれた子牛と、絞り終わった搾乳牛を肥育して出荷する。搾乳による利益は酪農家がとる。これもユニークなウィン・ウィンの仕組みである。

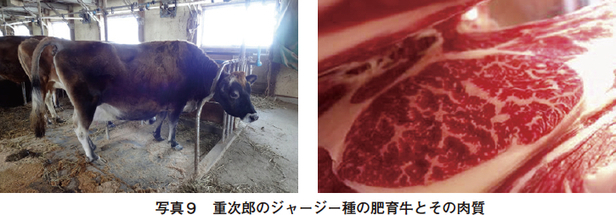

中屋敷氏の牛肉の流通を支えるのは、畜産の情報2017年10月号で紹介した井信行牛も扱っている東京宝山の荻澤氏である。荻澤氏は、時折中屋敷氏を訪れて、肥育の管理を手伝いながら肥育の具合を確かめている(写真8)。荻澤氏や中屋敷氏は、ウシの場合、生産者と消費者や小売業者との間に相当な距離感があると言う。荻澤氏は、自らの扱う牛肉がどのように育てられているのか、育てるところから枝肉解体まで参加し、お客様に販売する牛肉がどのようなものなのかを説明する(写真9)。その説明は説得力を持ち、強力な宣伝となる。

5 おわりに |

取材したのは平成30年1月で、雫石町は雪の積もる寒さが厳しい季節だった。 この記事が掲載されるころには、公共の牧野に中屋敷氏のジャージー種を放牧肥育しているそうだ。中屋敷氏は、いろいろな品種や系統を掛け合わせて肥育し、牛肉のおいしくなるパターンを探っており、ユニークな畜産経営を楽しんでいる。人との出会いを大切にしてきたからこそ、このような経営スタイルにたどり着けたと考えられる。将来的には、繁殖から肥育、牛肉加工、販売までの一貫生産による自社ブランドの構築を考えているそうだ。中屋敷氏の夢はまだまだ広がっており、今後の経営発展が楽しみな農家である。

繁殖農家として自ら生産したウシがどのような牛肉となっていくのかを知ることは、他の製造業で自分の作ったものがどのように組み立てられ、どのような価値で最終的に販売されるかを知ることと同様である。子牛の購買者、いわゆる肥育農家とつながり、フィードバックされた情報にて、次にどのようなものを生産すればよいのかを考えることになり、さらに経営が強固になる。また、そこから牛肉生産へのアイデアが沸き上がり、牛肉業界にアピールすることになれば、経営の多角化が図られる。また、自分が持っている資産を無駄にせず、機械を有効活用することで資金を確保するなど、今回紹介した中屋敷氏の事例から参考となる部分は多いと考える。

元ホテルマンが、自らの力で岩手県の畜産経営基盤をベースに創出したこの新しい経営スタイルは、わが国の繁殖経営の一つのかたちと成り得るのではないだろうか。

【謝辞】

今回の調査に当たり、株式会社重次郎代表取締役中屋敷敏晃様、株式会社東京宝山代表取締役荻澤紀子様、岩手県農林水産部畜産課から多大なご協力を賜りました。この場を借りて皆様に御礼を申し上げます。